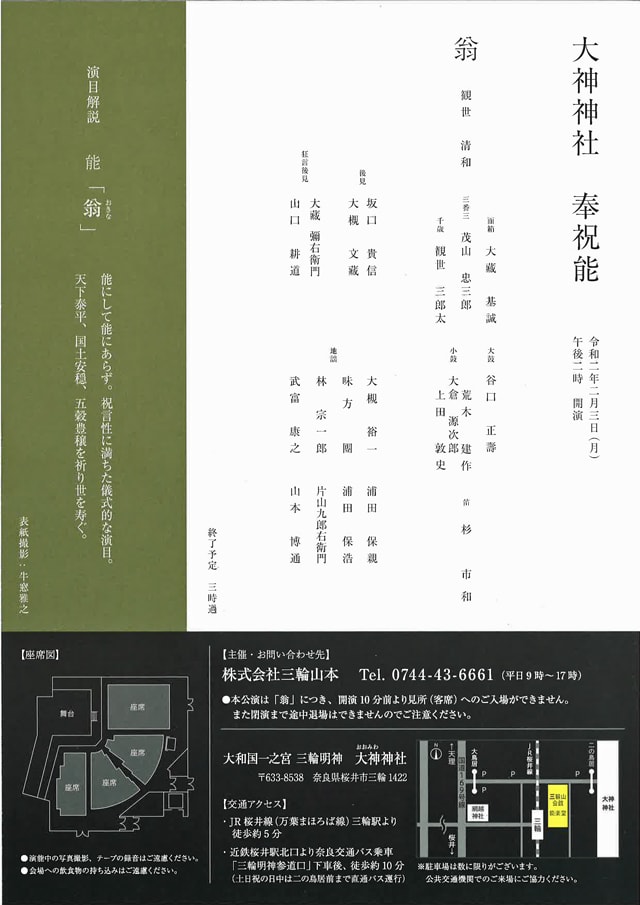

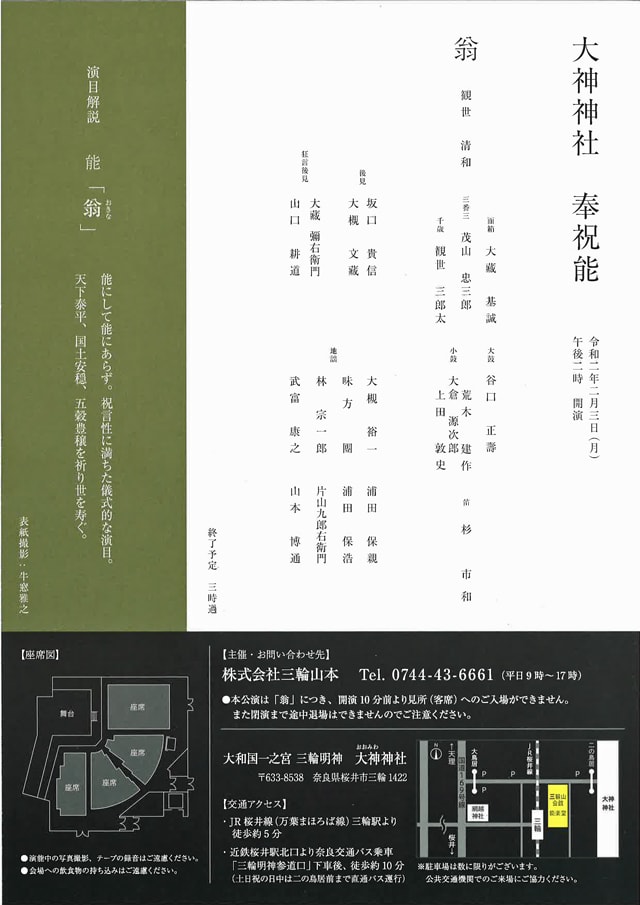

昨日(2/3)、株式会社三輪山本の山本太治(たはる)さん・伯子(のりこ)さんご夫妻からお招きいただき、三輪山会館・能楽堂で能楽『翁』を鑑賞するという好機に恵まれた。まさに神韻縹渺(しんいんひょうびょう)たる特別な演目で、いただいたパンフレットには「能にして能にあらず。祝言性に満ちた儀式的な演目。天下泰平、国土安穏、五穀豊穣を祈り世を寿ぐ」。

※写真は2月3日(月)に撮影。報道席にご案内いただいたおかげで、写真を撮ることができた

しかもシテの翁を演じたのは観世流宗家の観世清和氏で、狂言大蔵流の茂山忠三郎氏も登場された(茂山氏の奥様は、山本さんのお嬢さん)。客席では松森重博さんはじめ、多くの知人の姿を見かけた。今朝の奈良新聞には、

最初は千歳の舞

優雅な舞で観客魅了 奉祝能で「翁」披露

大神神社 三輪山会館・能楽堂

昨年11月に完成した桜井市三輪の大神神社三輪山会館・能楽堂を祝う奉祝能(三輪山本主催)が3日、同能楽堂で行われた。別格の1曲といわれている演目「翁(おきな)」が披露され、優雅な舞や躍動感ある鼓(つつみ)の音などで招待客約350人を魅了した。

翁が登場

観世流宗家の観世清和さんや狂言大蔵流の茂山忠三郎さんらが約1時間、天下泰平や国土安穏、五穀豊穣を祈念する舞を舞った。地元企業として今回の奉祝能を企画した同社の会長兼CEO(経営最高責任者)山本伯(のり)子さんは「春に向けて清めていただいた。(新型コロナウイルス感染など)何かと心配なことがあるが、鑑賞していただいた方には気持ちを明るく持っていただければ」と話した。

勇壮な三番叟の舞

『翁』といえば、奈良市の奈良豆比古神社には能や狂言のルーツといわれる『翁舞』が伝わる。デジタル大辞泉プラスには《奈良県奈良市奈良阪町に伝わる民俗芸能。奈良豆比古神社の秋の例祭で披露される翁舞で、能や狂言の発達以前の古い形態を残している。2000年、国の重要無形民俗文化財に指定》とある。なお日本芸術文化振興会のHPには『翁』について、

『翁』は天下泰平を祈る儀式的な曲で、新年や舞台開きなど祝賀の機会に演じられる演目です。様々な点で他の演目と異なる独特な様式を持ち、「能にして能にあらず」などとも形容されます。出演者全員が橋掛リから登場し、正面に向かって深々と礼をします。

飛び上がった瞬間が撮れた!

千歳(せんざい)がさっそうと舞い終わると、その間に舞台上で面をつけた翁が荘重な舞を舞います。続いて三番叟(さんばそう)が登場し掛け声を発しながら、また鈴を振りながら躍動的な舞を舞います。他の能演目とは異なり、地謡は囃子方の後ろに座ります。囃子も小鼓が3人出る変則的な編成で、3拍子のような特殊なリズムを刻みます。

狂言の掛け合いシーン

謡の文句は呪文のようで、これといったストーリー展開もありません。これらの特徴はみな、儀式の芸能であった猿楽の古い形態を残すものと言われ、『翁』は現在でも神聖な曲として特別視されています。

今回の奉祝能は、三輪山本さんの素晴らしいメセナ活動だった。山本さん、お招きいただき、また報道席をご手配いただき、ありがとうございました!

※写真は2月3日(月)に撮影。報道席にご案内いただいたおかげで、写真を撮ることができた

しかもシテの翁を演じたのは観世流宗家の観世清和氏で、狂言大蔵流の茂山忠三郎氏も登場された(茂山氏の奥様は、山本さんのお嬢さん)。客席では松森重博さんはじめ、多くの知人の姿を見かけた。今朝の奈良新聞には、

最初は千歳の舞

優雅な舞で観客魅了 奉祝能で「翁」披露

大神神社 三輪山会館・能楽堂

昨年11月に完成した桜井市三輪の大神神社三輪山会館・能楽堂を祝う奉祝能(三輪山本主催)が3日、同能楽堂で行われた。別格の1曲といわれている演目「翁(おきな)」が披露され、優雅な舞や躍動感ある鼓(つつみ)の音などで招待客約350人を魅了した。

翁が登場

観世流宗家の観世清和さんや狂言大蔵流の茂山忠三郎さんらが約1時間、天下泰平や国土安穏、五穀豊穣を祈念する舞を舞った。地元企業として今回の奉祝能を企画した同社の会長兼CEO(経営最高責任者)山本伯(のり)子さんは「春に向けて清めていただいた。(新型コロナウイルス感染など)何かと心配なことがあるが、鑑賞していただいた方には気持ちを明るく持っていただければ」と話した。

勇壮な三番叟の舞

『翁』といえば、奈良市の奈良豆比古神社には能や狂言のルーツといわれる『翁舞』が伝わる。デジタル大辞泉プラスには《奈良県奈良市奈良阪町に伝わる民俗芸能。奈良豆比古神社の秋の例祭で披露される翁舞で、能や狂言の発達以前の古い形態を残している。2000年、国の重要無形民俗文化財に指定》とある。なお日本芸術文化振興会のHPには『翁』について、

『翁』は天下泰平を祈る儀式的な曲で、新年や舞台開きなど祝賀の機会に演じられる演目です。様々な点で他の演目と異なる独特な様式を持ち、「能にして能にあらず」などとも形容されます。出演者全員が橋掛リから登場し、正面に向かって深々と礼をします。

飛び上がった瞬間が撮れた!

千歳(せんざい)がさっそうと舞い終わると、その間に舞台上で面をつけた翁が荘重な舞を舞います。続いて三番叟(さんばそう)が登場し掛け声を発しながら、また鈴を振りながら躍動的な舞を舞います。他の能演目とは異なり、地謡は囃子方の後ろに座ります。囃子も小鼓が3人出る変則的な編成で、3拍子のような特殊なリズムを刻みます。

狂言の掛け合いシーン

謡の文句は呪文のようで、これといったストーリー展開もありません。これらの特徴はみな、儀式の芸能であった猿楽の古い形態を残すものと言われ、『翁』は現在でも神聖な曲として特別視されています。

今回の奉祝能は、三輪山本さんの素晴らしいメセナ活動だった。山本さん、お招きいただき、また報道席をご手配いただき、ありがとうございました!

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます