日曜日(2025.5.11付)の奈良新聞に、〈豊臣秀長ゆかり「御城之口餅」 大河ドラマ記念 パッケージ一新 大和郡山の老舗「本家菊屋」郡山城天守や桜描く〉という記事が出ていた。

秀長が兄秀吉の「北野大茶会」に献上した「御城之口餅(おしろのくちもち)」が、期間限定でパッケージのデザインを一新したという。2026年1月から放送されるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」にちなむ。

「日本のさくら名所100選」にも選ばれた郡山城の桜をイメージして、作られたという。5月15日(木)には創立記念祭として、抹茶をまぶした「抹茶御城之口餅」も同日限定で販売される。お店のHPには、

新商品「御城之口餅限定パッケージ」リリース

2026年NHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』の放送決定を記念し、豊臣兄弟にゆかりのある本家菊屋の看板商品「御城之口餅」の期間限定パッケージが登場します!地元大和郡山で400年以上愛される看板商品をぜひご賞味ください。

期間限定パッケージのこだわり

大和郡山市の象徴であり、大河ドラマの主人公である豊臣秀長の居城でもあった郡山城の天守閣をパッケージのシンボルとして配置し、城と城下町の間を大和絵の絵画技法である金雲風のデザインであしらいました。城から城下へと続く堀には、2021年に郡山城跡に再建された極楽橋を、城を出た城下の門前には本家菊屋本店を描きました。

「御城之口餅」は地域の呼称であり、一般名称としては「うぐいす餅」と呼ばれることから、うぐいすのデザインとうぐいす色で建物を色付け。またうぐいすは春の季語であり、郡山城の桜は日本の桜名所100選にも選ばれていることから、桜をイメージした淡いピンク色を施しました。

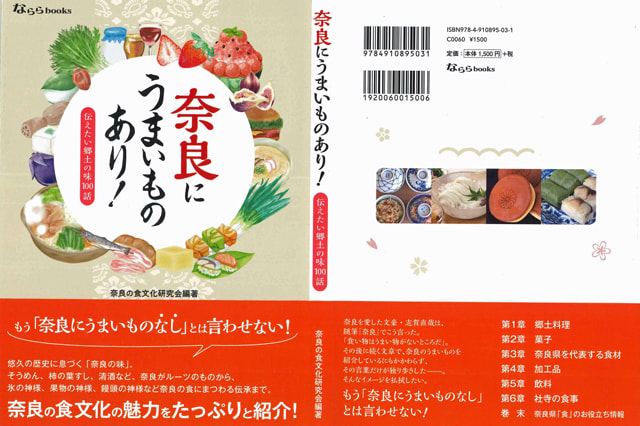

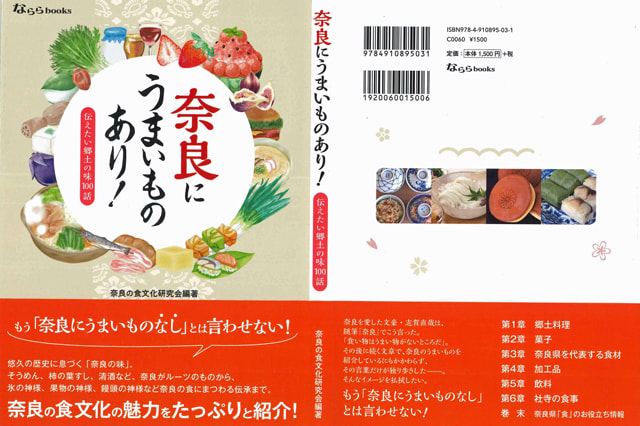

大河ドラマの放送を控え、これはタイムリーな企画である。最後に、奈良の食文化研究会編著『奈良にうまいものあり!』の〈橘、まんじゅう、「御城之口餅」〉のところを紹介しておく。本家菊屋の菊岡洋之社長も、同研究会のメンバーである。

橘、まんじゅう、「御城之口餅」

本来、菓子は「神さまにお供えしていた果物」だった。奈良には、菓子・果物の始まりの伝承がある。第11代垂仁天皇が配下の田道間守(たじまもり)に命じて、常世国(とこよのくに)へ不老長寿の妙薬を探しに行かせた。9年かけて田道間守がその妙薬とされる「橘(たちばな)」を持ち帰ったのだが、残念ながら垂仁天皇はすでに亡くなっていた。

この伝承から、菓子のルーツを持ち帰った田道間守は、「菓祖」と呼ばれている。田道間守が持ち帰った橘は今の明日香村に植えられて橘という地名になり、のちに聖徳太子が橘寺を建立したといわれる。

まんじゅうの始まりは、南北朝時代の1349年に、林浄因(りんじょういん)という中国・元からの渡来僧が、奈良で製造販売し始めた。現在の餡(あん)まんに相当するもので、塩味だったという。

中国の包子(パオズ)は肉まんだったが、当時の日本では肉食の習慣がなく、肉の代わりに小豆餡(あん)を小麦粉の生地に詰めて、蒸し上げたものだったようだ。紅白饅頭も、林浄因が考案したとされる。

林浄因は現在、近鉄奈良駅すぐの漢國(かんごう)神社境内の林(りん)神社に祀(まつ)られており、4月19日には「饅頭(まんじゅう)まつり」が開催されている。

「鶯餅(うぐいすもち)」のはじまりは、豊臣秀吉の呼びかけで「北野大茶会」が開かれた天正年間、「本家菊屋」の祖、菊屋治兵衛(きくやじへえ)が、秀吉の弟・秀長に連れられ、大和国・郡山へ参上した。

兄の秀吉をもてなす茶会に、何か珍しい菓子を作るよう命じられて献上したのが、粒餡を餅で包み、きな粉をまぶした小さい一口サイズの餅菓子だった。秀吉はたいそう気に入り、鶯餅と命名した。砂糖の貴重な時代に、ぜいたくな菓子だったことだろう。時代が古いので、全国にある鶯餅(早春の餅菓子)の原型という説もある。

時を経て、本家菊屋が郡山城の大門を出て、町屋街の1軒目に位置することになってから、城の入口で売っている餅菓子だから「城の口餅」、という通称が町民から付けられ、現在は「御城之口餅(おしろのくちもち)」という奈良名物になっている。

今は和菓子、洋菓子と分けて呼ぶが、これは明治時代になってからのことで、それまでは単に菓子と呼んでいた。明治に入り、海外からたくさんの菓子が入ってくるようになり、区別するために和菓子と呼ばれるようになった。

南蛮貿易で西洋の菓子が入ってきても、それを茶会の菓子に取り入れたりして、和風にアレンジしてきた。現在でも茶会の菓子に、飴(あめ)細工を使う。南蛮貿易で入ってきた砂糖菓子のことを「アルフェロア」と言い、それが訛(なま)って「有平糖(ありへいとう)」となった。

日本人が洋菓子だと思っている「カステラ」だが、南蛮貿易で入って来たものは、硬焼きパンのようなもので、それを日本風にアレンジしたのが現在のカステラである。西洋には存在しないもので、海外から見ればカステラは和菓子なのだ。

昔の人は海外から入ってきたものを貪欲に取り込み、アレンジして菓子を創造してきたが、おかしなことに現代では、洋菓子の要素を取り入れると「そんなのは邪道だ、和菓子ではない」と言われてしまう。甘くておいしい物を食べると、人は笑顔になる。菓子は、人と人との縁結び、家族だんらんの食べ物なのだ。本家菊屋(大和郡山市柳1-11)

秀長が兄秀吉の「北野大茶会」に献上した「御城之口餅(おしろのくちもち)」が、期間限定でパッケージのデザインを一新したという。2026年1月から放送されるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟!」にちなむ。

「日本のさくら名所100選」にも選ばれた郡山城の桜をイメージして、作られたという。5月15日(木)には創立記念祭として、抹茶をまぶした「抹茶御城之口餅」も同日限定で販売される。お店のHPには、

新商品「御城之口餅限定パッケージ」リリース

2026年NHK大河ドラマ『豊臣兄弟!』の放送決定を記念し、豊臣兄弟にゆかりのある本家菊屋の看板商品「御城之口餅」の期間限定パッケージが登場します!地元大和郡山で400年以上愛される看板商品をぜひご賞味ください。

期間限定パッケージのこだわり

大和郡山市の象徴であり、大河ドラマの主人公である豊臣秀長の居城でもあった郡山城の天守閣をパッケージのシンボルとして配置し、城と城下町の間を大和絵の絵画技法である金雲風のデザインであしらいました。城から城下へと続く堀には、2021年に郡山城跡に再建された極楽橋を、城を出た城下の門前には本家菊屋本店を描きました。

「御城之口餅」は地域の呼称であり、一般名称としては「うぐいす餅」と呼ばれることから、うぐいすのデザインとうぐいす色で建物を色付け。またうぐいすは春の季語であり、郡山城の桜は日本の桜名所100選にも選ばれていることから、桜をイメージした淡いピンク色を施しました。

大河ドラマの放送を控え、これはタイムリーな企画である。最後に、奈良の食文化研究会編著『奈良にうまいものあり!』の〈橘、まんじゅう、「御城之口餅」〉のところを紹介しておく。本家菊屋の菊岡洋之社長も、同研究会のメンバーである。

橘、まんじゅう、「御城之口餅」

本来、菓子は「神さまにお供えしていた果物」だった。奈良には、菓子・果物の始まりの伝承がある。第11代垂仁天皇が配下の田道間守(たじまもり)に命じて、常世国(とこよのくに)へ不老長寿の妙薬を探しに行かせた。9年かけて田道間守がその妙薬とされる「橘(たちばな)」を持ち帰ったのだが、残念ながら垂仁天皇はすでに亡くなっていた。

この伝承から、菓子のルーツを持ち帰った田道間守は、「菓祖」と呼ばれている。田道間守が持ち帰った橘は今の明日香村に植えられて橘という地名になり、のちに聖徳太子が橘寺を建立したといわれる。

まんじゅうの始まりは、南北朝時代の1349年に、林浄因(りんじょういん)という中国・元からの渡来僧が、奈良で製造販売し始めた。現在の餡(あん)まんに相当するもので、塩味だったという。

中国の包子(パオズ)は肉まんだったが、当時の日本では肉食の習慣がなく、肉の代わりに小豆餡(あん)を小麦粉の生地に詰めて、蒸し上げたものだったようだ。紅白饅頭も、林浄因が考案したとされる。

林浄因は現在、近鉄奈良駅すぐの漢國(かんごう)神社境内の林(りん)神社に祀(まつ)られており、4月19日には「饅頭(まんじゅう)まつり」が開催されている。

「鶯餅(うぐいすもち)」のはじまりは、豊臣秀吉の呼びかけで「北野大茶会」が開かれた天正年間、「本家菊屋」の祖、菊屋治兵衛(きくやじへえ)が、秀吉の弟・秀長に連れられ、大和国・郡山へ参上した。

兄の秀吉をもてなす茶会に、何か珍しい菓子を作るよう命じられて献上したのが、粒餡を餅で包み、きな粉をまぶした小さい一口サイズの餅菓子だった。秀吉はたいそう気に入り、鶯餅と命名した。砂糖の貴重な時代に、ぜいたくな菓子だったことだろう。時代が古いので、全国にある鶯餅(早春の餅菓子)の原型という説もある。

時を経て、本家菊屋が郡山城の大門を出て、町屋街の1軒目に位置することになってから、城の入口で売っている餅菓子だから「城の口餅」、という通称が町民から付けられ、現在は「御城之口餅(おしろのくちもち)」という奈良名物になっている。

今は和菓子、洋菓子と分けて呼ぶが、これは明治時代になってからのことで、それまでは単に菓子と呼んでいた。明治に入り、海外からたくさんの菓子が入ってくるようになり、区別するために和菓子と呼ばれるようになった。

南蛮貿易で西洋の菓子が入ってきても、それを茶会の菓子に取り入れたりして、和風にアレンジしてきた。現在でも茶会の菓子に、飴(あめ)細工を使う。南蛮貿易で入ってきた砂糖菓子のことを「アルフェロア」と言い、それが訛(なま)って「有平糖(ありへいとう)」となった。

日本人が洋菓子だと思っている「カステラ」だが、南蛮貿易で入って来たものは、硬焼きパンのようなもので、それを日本風にアレンジしたのが現在のカステラである。西洋には存在しないもので、海外から見ればカステラは和菓子なのだ。

昔の人は海外から入ってきたものを貪欲に取り込み、アレンジして菓子を創造してきたが、おかしなことに現代では、洋菓子の要素を取り入れると「そんなのは邪道だ、和菓子ではない」と言われてしまう。甘くておいしい物を食べると、人は笑顔になる。菓子は、人と人との縁結び、家族だんらんの食べ物なのだ。本家菊屋(大和郡山市柳1-11)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます