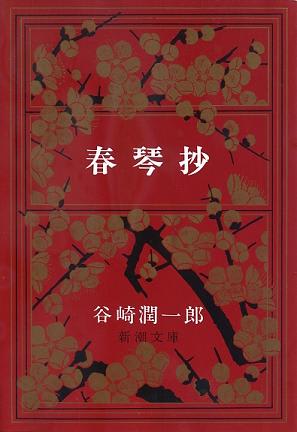

谷崎潤一郎『春琴抄』

宮沢賢治『銀河鉄道の夜』

(いずれも新潮文庫、カバー:加山又造)

本の装丁が、画家の余技のようだった時代がかつてあった。あるいは生活の手段として、装丁の仕事もやっていた人が多かったようだ。今みたいに、デザインが独立した芸術とは認められていなかったころであろう。

前出の長友啓典によれば、現在でも装丁だけで生計を立てている人はまれだという。その原因を突き詰めていくと、いくら本が売れても装丁家には印税が入らないから、ということに尽きるようだ。将来的には電子書籍の普及が見込まれるということだから、装丁の仕事はますます軽視されるようになるのではないか、という危惧がぬぐえない。

正直にいうと、書籍の電子化がいずれ紙の本を駆逐することになるとは、ぼくは考えていない。もし世の中のすべての本が電子書籍になってしまったら、ぼくは本を買うことをやめるだろう。手触りのない本なんて、まっぴらだ。

ところで文庫本のカバーのデザインを、とんでもなく高名な画家が担当している例が少なからずある。まず思い出されるのが、加山又造だ。彼は日本画を描くだけでなく、寺院の天井画を手がけたり、陶芸をやったり、小さい体でエネルギッシュな活動を繰り広げた。新潮文庫のカバーでは、谷崎潤一郎と宮沢賢治のものが優れている。

赤い地に、黒と金だけで描かれたシンプルな梅。美しくて、どこか妖しい。谷崎の雰囲気にうまく合っているような気がする。一転して『銀河鉄道の夜』では、ファンタジックで美しい世界。だからといって、必要以上に子供に迎合した絵ではない。

ただ残念なのは、機関車の先端がちょっと切れてしまっていること。文庫の表紙絵は、左端の数センチが内側に折りたたまれていることが多い。そこで、本を読む前にカバーを外し、絵巻物を観賞するごとく横に広げて眺めるのが、ぼくの儀式のようになっている(ただし図書館で借りた本は、カバーと本体が接着されているので不可能だ)。

図書館といえば、借りた人が無断でページを切り取ることが問題になっている。それはそれでひどいと思うのだが、国会図書館では本を保存するに際し、カバーを全部外して捨ててしまうということである。大量の書籍を保管するためのやむを得ぬ処置かもしれないが、装丁に携わる人間の思いを踏みにじった行為だとしかいえない。これが電子書籍になったら、どうやって保管するのかしら?

***

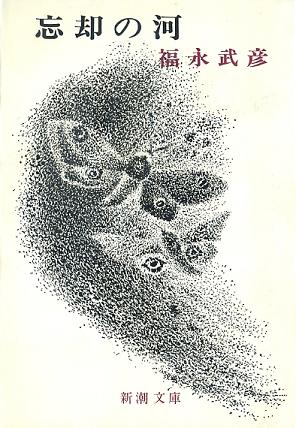

福永武彦『忘却の河』(カバー:岡鹿之助)

洋画家の岡鹿之助が装丁を手がけていたというのは、あまり知られていないだろう。『忘却の河』の古い装丁を古書店で見つけて、ぼくは驚いた。この点描は、たしかに岡の画風である。しかし、モノクロの絵というのは一度も見たことがない。

福永武彦と岡鹿之助とは、共通点がある。フランスへの憧憬、そして日本的などろどろした叙情性との訣別。福永の文章が帯びている品格と、入念に選び抜かれ計算された岡の絵のモチーフは、どちらも完璧を志向しているといえるだろう。

ケータイ小説が流行り、CGを駆使したイメージが世の中に溢れるに及んで、彼らの残した丁寧な仕事は時代遅れとなってしまったかのようだ。芸術の敷居はぐっと低くなったが、これでは本当に価値のあるものを見定めるのが困難になりはしないか?

なおこの装丁画は、かつて『忘却の河』が単行本で出版されていた際に、ケースの表紙に描かれていたものである(そういえば、箱入りの本というのも少なくなった)。その後文庫化されたが絶版になり、近年復刊されたようだが、すでに岡の絵は使われていない。

***

井伏鱒二『黒い雨』(カバー:香月泰男)

最後に、ぼくがいちばん好きな新潮文庫のカバーを紹介しておこう。この『黒い雨』の表紙は、一度見たら忘れることができない。

描いたのは、香月泰男だ。彼は原爆を体験したわけではないが、シベリアに抑留された辛い経験をもっている。戦後、黒を基調とした油彩画を数多く発表した。この絵は一見すると水彩画のようにも、水墨画のようにも見える。油彩よりは淡い黒である。

「新潮文庫の100冊」といったフェアでこの本が平積みにされているのを見ると、まるでそこだけぽっかりと穴があいてしまったかのように、しんとした静けさをたたえている。井伏の作品と同じように、声高に原爆の悲惨さを叫んだ絵ではない。しかしだからこそ、心の底に深く沈むイメージとなっている。原爆の衝撃波とともに人が吹き飛ばされたあとに、影だけが残っていたという逸話を、どこか思い出させるのである。

(了)

参考図書:

長友啓典『装丁問答』(朝日新書)

この随想を最初から読む