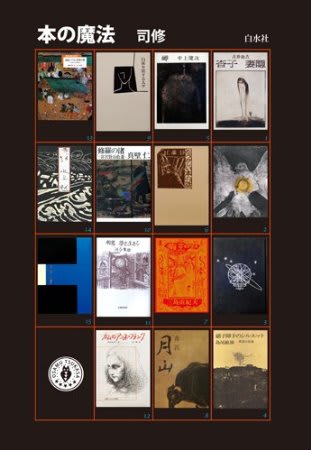

司修『本の魔法』(白水社)

少し前、「週刊ブックレビュー」という番組で、司修(つかさ・おさむ)の『本の魔法』という著書が紹介されていた。

司修といえば作家でもあり、画家でもある。京都寺町の「ギャラリーヒルゲート」で何度も作品を観た。しかしぼくにとっては、やはり本の装丁の仕事が印象深い。『本の魔法』は、その代表的ないくつかをエッセイとともに紹介したものらしい。

『本の魔法』はまだ読んでいないが、久々に司修の装丁した本の数々に会いたくなって、ショッピングモールのなかにある中規模の書店に足を運んだ。けれども、平積みにされている文芸書や、文庫の新刊などを見ても、司のものはまったく見当たらない。考えてみれば、ぼくが見知っているのはもう何年も前に出版されたものだろうから、当然といえば当然である。ぼくは新しく出た本を次々と買い込むというよりは、古くから読み継がれているものにこそ興味をそそられるほうなのだ。

書店のなかを一周してみたが、ぼくの琴線に触れてくるようなものは実に少ないのに驚いた。何というか、装丁を見ただけですでに“もういいや”と感じてしまったのである。装丁は本の顔であり、衣装であり、その内側へと読者をいざなう役目を担っているのに、まるで俺こそが主役だといわんばかりに主張をしてくるものが多すぎる気がしたのだ。あるいは、表紙だけで自己完結しているといおうか。

なかには、太宰治の文庫本の表紙がマンガのような絵になっているものもある。作品の登場人物をイラストにしたというわけでもなかろうが、この表紙になってから売れ行きがのびたという報道もあった。けれどもぼくはそのような本は、絶対に買わない。太宰の文学世界が、かすんでしまう。

***

島尾敏雄『死の棘』(新潮文庫、カバー:司修)

本の装丁には、“引き算の美学”が必要なのではないか、と思う。それは、映画音楽と似ている。あまりに素晴らしいメロディーを書いて、映画そのものよりも観客の気を惹いてしまっては失敗なのだ。小説の内容にそっと寄り添うような司修の距離感は絶妙で、それでいて独特の存在感を示しており、なかなか脳裏から離れない。

ぼくが持っているのは古い文庫本ばかりだが、『死の棘』はなかでも印象深いものである。一見すると、何ということもない女の横顔だ。けれども中身を読んでから改めて表紙を見ると、ひとりの女性の精神が徐々に崩壊していくさまが、やや荒々しい筆づかいに表現されていることに気がつく。顔の表情がまったく描かれていないのが、逆に恐ろしい感じさえする。タイトルの震えるような書体も、なるほど、と思わされるではないか。

つづきを読む