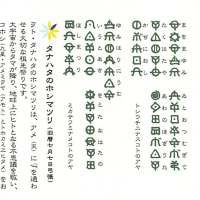

伊勢志摩サミットの開催地伊勢・志摩は、縄文後期から弥生と呼ばれる時代頃、、

八代アマカミ(古代天皇)・アマテルカミの政庁(イサワのミヤ・現伊雑宮)が置かれたミヤコ(首都)でした。

いせしまホツマ、所縁の場所は数々あれど、、どこからご紹介したものかと

まずは志摩市の神社のご祭神を検索。

あまりにヲシテ文献に所縁深いご祭神の方々に、当然の事ながら驚き、頷き!!!

今回は、志摩市大王町の「波切神社」の主祭神を中心に、

ヲシテ文献の記載に基づきご紹介します。

波切神社 三重県志摩市大王町波切1番地

写真:ウィキペディア

◎国狭槌神(くにのさづちのかみ・クニサツチ):波切神社鎮座。主祭神

クニサツチとは、二代目アマカミのこと。

初代アマカミ・クニトコタチは、遠方の人々の生活を向上させるため、

ヤミコ(八人の御子、ト・ホ・カ・ミ・ヱ・ヒ・タ・メ)を各地方に派遣しました。

長男のヱのミコトは本拠地の琵琶湖湖岸(トコヨクニ建国の地)を継ぎ、二代アマカミとなりました。

弟のうち、トのミコトは富士山南麓に派遣され(トのミヤ・トシタミヤ)繁栄し、

長生きをして、兄の後を継いでアマカミを継ぎました。

兄のヱのミコトに、弟のトのミコトも含めクニサツチと呼びます。

※何世代かに渡り、交代で二代アマカミとして継承していたようです。

兄弟のことをヱトというのはその由縁です。

トホカミヱヒタメの各々が各地に遣わされたことから、

各方角・季節の守り神ともされるようになり、

ヱはネ(北・冬)、トはサ(南・夏)、タはキ(東・春)、カはツ(西・秋)に宛てられました。

このうち、真夏のトのミコトの季節こそ、人々に潤いを齎してくれるとして重要視され、

サ(夏・南)、ツ(集める)、チ(力)によって、クニを治める、『クニサツチ』の称号となったのです。

『志陽略誌』『三国地志』に記さる八幡社・八皇子社・八幡宮・八皇子社・八王子祠など、

また、全国にある八王子神社、八柱社などは、トホカミヱヒタメをご祭神としていると考えられます。

◎天照皇大神(あまてらすすめおおみかみ・アマテルカミ):境内社神明社鎮座

八代アマカミ・アマテルカミ

アマテルの語意は、アメミヲヤ(宇宙創造祖)により

アマヒ(太陽)からミタマが分け降されてきてヒト(人)に生まれた事を表しています。

アマテルカミはマツリゴト(政)を行うに際し、

全国をブロックに分けヲシカ(勅命治政官)を任じ、統括を行いました。

※その下で旧来のクニカミがクニを治める体制を確立。

また、クニカミやモノノヘたちのトミ(臣)は、国民を教え導くべき役目を負っていることを改めて明確にし、教育立国の方向性を決定づけました。

○アマテルカミの思想

人のマコト(真実)の幸せとは何かを希求し、

人々にこの善を勧めることを眼目としていると推察されます。

◎天児屋根命(あめのこやねのみこと・アマノコヤネ)境内社春日社鎮座

アマノコヤネ

コヤネの語意は、子を宿す根本の意。

その本質をウタに詠み、理解し得たことからアマテルカミより授与された賜名。

父はココトムスヒ(カスガトノ)、祖父はツワモノヌシ(カスガノモリ・現春日大社の祖)。

若い頃から優秀さを認められ、カスガマロと呼ばれていました。

アマテルカミのお側に侍り、薫育を受けて成長し、多くのミチを学び、

歴代のアマカミの左の臣として仕え、その功績は大変に大きなものでした。

◎表筒男神(うわつつのおのかみ)・中筒男神(なかつつのおのかみ)・底筒男神(そこつつのおのかみ)境内社住吉社鎮座

七代アマカミ・イサナギが、九州のアワキ(宮崎市阿波岐原:江田神社)での禊ぎに赴かれ、

所々にマカツヒのカミを生みて祭られます。

ナカカワ(福岡市那珂川)には、ソコツツヲ、ナカツツヲ、ウワツツヲをお生みになり、カナサキ(スミヨシ)に祭らしめました。

という記述がホツマツタヱ五アヤにあります。

※現在の住吉神社(福岡市博多区住吉)に所縁を留めています。

参考:『ホツマ辞典』池田満著・展望社

波切神社西参道口近くに恵比寿を祀る蛭子神(ひるこのかみ)の祠があるそうです。

蛭子といえば、ヲシテ文献ではヒルコヒメ、イサナギ・イサナミさまのご長女です。

興味深いところでは、伊雑皇大神(いざわのすめおおかみ):境内社伊雑皇社鎮座、

素戔嗚尊(すさのおのみこと・ソサノヲ):境内社津島社鎮座、伊弉冉神(いざなみのかみ・イサナミ):境内社熊野社鎮座、大山祇神(おおやまづみのかみ・オオヤマスミ)、蛭子神(ひるこのかみ・ワカヒメヒルコ)、金山彦命(かなやまひこのみこと・カナヤマヒコ)、猿田比古神(さるたひこのかみ・サルタヒコ)、白髭神(しらひげのかみ・シラヒゲ・サルタヒコ)、、まさにホツマツタヱに登場するヲシテ時代に活躍された先人たちの軌跡です。

参考:ウィキペディア