本日、 。

。

今日はとても暑い日で、やっと午前中野良仕事の時間ができたので、遅植えのキャベツ・レタスを定植できました。

あと1か所、日が半日しか当たらない、夏が短い畑でのレタス・キャベツの定植が終われば、今度は夏野菜と田植えが始まります。

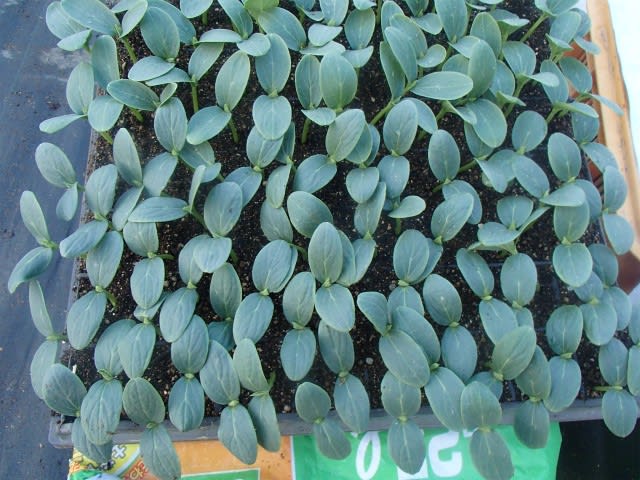

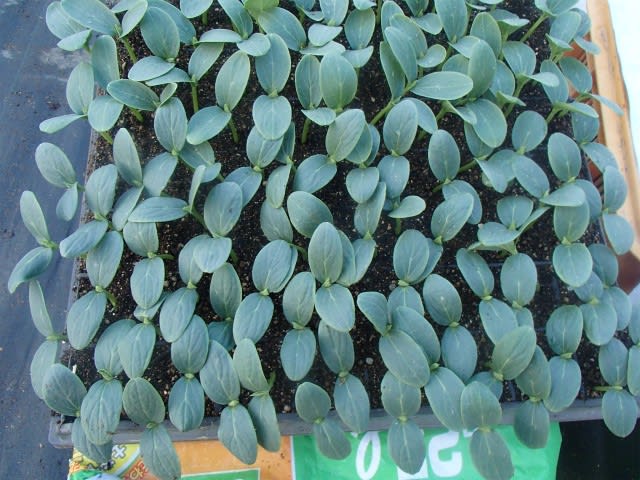

現在の育苗ハウス内の光景です。

左手は、夏野菜。

右手は、お米の苗が育っております。

当地が寒冷地ということもあり、稲の初期は田んぼでは高温が維持できないので、葉が2枚まで夏野菜の苗と同居します。

今日このコシヒカリの苗のうち半分を友人と一緒に田んぼの苗代に移動できたので、

空いたスペースが、今度は夏野菜の鉢ずらしスペースとなり、夏野菜にとって代わられます。

温床では、いつでも室温の水を水やりできるように、バケツに水を貯め、温めております。

ナス

ピーマン

メロン

などが寒さに弱いため、温床におります。

キュウリ

カボチャ

鉢上げを待つトマト

など暑すぎるのに弱い野菜は、冷床か、トンネルからすでに出してあります。

自然菜園では、自然育苗に重きを置いているので、苗が通常より時間をかけて、地上部の葉や茎よりも、根が良く張るように加温と加湿を控えて、こぼれダネのようにゆっくりがっちり育て、外の地温が高まってから若いうちに植えるのが特徴ですので、まだまだどれも小さくゆっくり育てております。

日中の外気が25℃を越す中、ハウス内の温度を35℃以下に抑え、

涼しくなってきた夕方を狙って、現在ウリ科の野菜をどんどん「鉢上げ」しております。

鉢上げとは、セルトレイのような小さな苗を、一回り大きなポット(3.5寸=10.5㎝)に移植することです。

移植することで、野菜の力を引き出しております。

例えば、キュウリですが、

ちょうど鉢上げのタイミングなので、

このように、斜めに倒して鉢上げしていきます。

あえて土を軽く落とすと、根元に種があります。

タネから栄養を吸い続けている様子がわかります。

キュウリなどは、徒長(モヤシ化)しやすい野菜なので、発芽適温内でギリギリの低温で、節水でなるべく徒長(モヤシ化)しないように、じっくり発芽させます。

モヤシ化の特徴は、タネを持ちあげてしまっていると、貧弱な苗になってしまうので、タネを持ちあげずに、がっちり太い茎で丈が短いとよい発芽をした証拠です。

このように斜めに浅く倒したキュウリも、

翌日には起き上がり、倒した茎から新たに不定根が出てくれるので、座りの良いがっちりとしたポット苗になります。

下手なキュウリ苗になってしまう場合は、キュウリの直播をお奨めします。

キュウリの直播はとてもよく、根が深く入るので、乾燥に強く、肥料依存度の低いよい初期生育ですので、モヤシ苗よりもずっとたくましい限りです。

通常の育苗は、効率重視で、即席栽培ですが、

耕さず、肥料もなく、マルチもないそんな自然界で本領を発揮できるように、苗の内に鍛えることが自然育苗の本懐です。

育苗をし始めて10年位になりますが、育苗をすればするほどに、野菜を学び、野菜の環境適応性を知り、野菜(作物)と草との違いと同じところを痛感されられます。

まだまだ100%とはいきませんが、ここ10年の中で最も良い苗に育ってくれております。

「苗半作」という言葉があるように、育苗で栽培の半分は決まってしまうとはよく言ったものです。

1年に1度しかできないから、いろいろ試しておりますが、先入観で勘違いしていた点も多く、改めて学ぶことが多くついついハウスにいる時間が長くなりがちで困ってしまいます。

今年もあと20日位で、定植までの若苗の仕上げに入ります。

今年は、昼間暑く、夜寒すぎるので、育苗難しいですが、強い苗になる予感があります。

自家採種と育苗がもっと身近になるように、技術なき技術を研磨していきたいと思います。

今日は、自然菜園スクール「自然菜園入門コース」(安曇野校)開催日です。

2017年土内容充実で、

『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートしています。

城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。

今年度は、いつもの第1水曜日に

城山公民館 18:30~21:25

18:30~19:45座学

19:50~21:25質疑応答

新年度も第一水曜日で、「無農薬・自然菜園入門講座」を行います。お楽しみに~

新年度スタート「これならできる!自然菜園入門講座~春編~」

6/7(水)― 初夏の土づくり①(マメ科で応援、ボカシづくり)春野菜の自家採種

※自然苗販売会(18:00~18:25駐車場にて)

7/5(水)― 梅雨の草対策、夏野菜の種まき、ニンジンの種まき

8/2(水)夏野菜の延命法、秋野菜の真夏の種まき、定植のコツ

。

。今日はとても暑い日で、やっと午前中野良仕事の時間ができたので、遅植えのキャベツ・レタスを定植できました。

あと1か所、日が半日しか当たらない、夏が短い畑でのレタス・キャベツの定植が終われば、今度は夏野菜と田植えが始まります。

現在の育苗ハウス内の光景です。

左手は、夏野菜。

右手は、お米の苗が育っております。

当地が寒冷地ということもあり、稲の初期は田んぼでは高温が維持できないので、葉が2枚まで夏野菜の苗と同居します。

今日このコシヒカリの苗のうち半分を友人と一緒に田んぼの苗代に移動できたので、

空いたスペースが、今度は夏野菜の鉢ずらしスペースとなり、夏野菜にとって代わられます。

温床では、いつでも室温の水を水やりできるように、バケツに水を貯め、温めております。

ナス

ピーマン

メロン

などが寒さに弱いため、温床におります。

キュウリ

カボチャ

鉢上げを待つトマト

など暑すぎるのに弱い野菜は、冷床か、トンネルからすでに出してあります。

自然菜園では、自然育苗に重きを置いているので、苗が通常より時間をかけて、地上部の葉や茎よりも、根が良く張るように加温と加湿を控えて、こぼれダネのようにゆっくりがっちり育て、外の地温が高まってから若いうちに植えるのが特徴ですので、まだまだどれも小さくゆっくり育てております。

日中の外気が25℃を越す中、ハウス内の温度を35℃以下に抑え、

涼しくなってきた夕方を狙って、現在ウリ科の野菜をどんどん「鉢上げ」しております。

鉢上げとは、セルトレイのような小さな苗を、一回り大きなポット(3.5寸=10.5㎝)に移植することです。

移植することで、野菜の力を引き出しております。

例えば、キュウリですが、

ちょうど鉢上げのタイミングなので、

このように、斜めに倒して鉢上げしていきます。

あえて土を軽く落とすと、根元に種があります。

タネから栄養を吸い続けている様子がわかります。

キュウリなどは、徒長(モヤシ化)しやすい野菜なので、発芽適温内でギリギリの低温で、節水でなるべく徒長(モヤシ化)しないように、じっくり発芽させます。

モヤシ化の特徴は、タネを持ちあげてしまっていると、貧弱な苗になってしまうので、タネを持ちあげずに、がっちり太い茎で丈が短いとよい発芽をした証拠です。

このように斜めに浅く倒したキュウリも、

翌日には起き上がり、倒した茎から新たに不定根が出てくれるので、座りの良いがっちりとしたポット苗になります。

下手なキュウリ苗になってしまう場合は、キュウリの直播をお奨めします。

キュウリの直播はとてもよく、根が深く入るので、乾燥に強く、肥料依存度の低いよい初期生育ですので、モヤシ苗よりもずっとたくましい限りです。

通常の育苗は、効率重視で、即席栽培ですが、

耕さず、肥料もなく、マルチもないそんな自然界で本領を発揮できるように、苗の内に鍛えることが自然育苗の本懐です。

育苗をし始めて10年位になりますが、育苗をすればするほどに、野菜を学び、野菜の環境適応性を知り、野菜(作物)と草との違いと同じところを痛感されられます。

まだまだ100%とはいきませんが、ここ10年の中で最も良い苗に育ってくれております。

「苗半作」という言葉があるように、育苗で栽培の半分は決まってしまうとはよく言ったものです。

1年に1度しかできないから、いろいろ試しておりますが、先入観で勘違いしていた点も多く、改めて学ぶことが多くついついハウスにいる時間が長くなりがちで困ってしまいます。

今年もあと20日位で、定植までの若苗の仕上げに入ります。

今年は、昼間暑く、夜寒すぎるので、育苗難しいですが、強い苗になる予感があります。

自家採種と育苗がもっと身近になるように、技術なき技術を研磨していきたいと思います。

今日は、自然菜園スクール「自然菜園入門コース」(安曇野校)開催日です。

2017年土内容充実で、

『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートしています。

城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。

今年度は、いつもの第1水曜日に

城山公民館 18:30~21:25

18:30~19:45座学

19:50~21:25質疑応答

新年度も第一水曜日で、「無農薬・自然菜園入門講座」を行います。お楽しみに~

新年度スタート「これならできる!自然菜園入門講座~春編~」

6/7(水)― 初夏の土づくり①(マメ科で応援、ボカシづくり)春野菜の自家採種

※自然苗販売会(18:00~18:25駐車場にて)

7/5(水)― 梅雨の草対策、夏野菜の種まき、ニンジンの種まき

8/2(水)夏野菜の延命法、秋野菜の真夏の種まき、定植のコツ

現在、生姜を段ボール・鉢を使い暖かい屋内の南向きの窓辺付近で芽出し中です。

水遣りは不要との事ですが、3日も経つと、かなり腐葉土+畑土が乾いて来ます。

此方としては、あまりにもカラカラに乾燥してしまうので、4日に一度は水遣りをしています。

水を与えると(室温に近づけた)、確かに発芽温度25℃を下回りますが、全く乾燥状態のまま待ち続けるのは如何なものかと思っています。

ここの所、気温も、20℃以上26℃ぐらいまで上がる様になって来ており、昨日は久しぶりの雨で、外気温も一気に12℃まで(夜中)下がって来てはいます。倉庫3階の温度も今朝は、15℃まで低下しています。

土の湿り気を無視し、発芽温度を優先するのかに迷いが生じているのも確かです。

因みに、今日で、丁度、一月が経ちます。

もっと、現状を分析してみると、やはり発芽温度の25℃を上回る室内温度は10日間あったかどうか?程度ですので、水遣りの回数を一週間に一度ぐらいにして様子を見た方が、良いでしょうか?

追記、倉庫内の、この一か月間の平均気温は、20~22℃ぐらいです。南向き窓辺の日中は、これより3℃ぐらいは上昇してます。

そうですか。ご質問はなんでしょうか?

サトイモは、発芽温度 最低15℃ 最適25-30℃で、 生育適温25-30℃ 生育最低5℃です。

芋の肥大には、芋に光が当たると、芋の肥大は止まり、地温は、15~18程度が良く肥大し、30℃以上だと子芋の肥大はしなくなる。

なお、日当たりの良い場所で育てる。高温多湿を好み、乾燥を嫌う。適正な土壌pHは6.0~6.5だが範囲は広く、

東南アジアが原産のタロイモ類の仲間でサトイモ科の植物です。

ということは、地温が15~18℃程度で、常に湿っている安定した環境を好むので、

週に何回水やりを行うことが大切なのではなく、乾かないようにしてあげることが大切です。

私は、その条件を満たすために、腐葉土100%で、たっぷり水を行い、通常15℃以下にならない場所におき、乾かないように管理しております。

やり方や自分都合ではなく、野菜にとって好みの環境を準備し、最低限のお世話することが大切かと思います。

生姜も同じ事ですね!?

乾かさない様、注意しながら日々、水遣りを続けて行きます。

ありがとうございました。

このような鉢上げの仕方が良いのは、他にはありますか?

ウリ科がそのほうがよい、とか。

徒長気味のものはそのようにしたほうがよい、とか。

???

そうでしたか。

もう少し的確なご質問で、ご質問の内容で、最も知りたいこと、わからない点などを明確にお願いたします。

私も忙しかったのか、ショウガの件なのに、サトイモのことをご返信してしまい申し訳ございませんでした。

1)温度条件は,高温多雨な熱帯から温帯で作られています。冬の寒さで枯れます。

塊茎は休眠は無く18℃以上になると芽が動き始め萌芽(芽が出る)します。

2)生育適温は25~30℃が良く15℃前後以下では生育は停止し,しょうがは10℃以下で腐敗する。

3)土壌条件は,砂地や粘質土でもいいですが,耕土の深い排水・保水性の高い土が最も良いです。

4)日照条件は,生育初期には,日陰を好みます。生育最盛期には多日照を必要とします。

5)水分条件は,乾燥を嫌い,多湿を好み,土壌水分が不足すると肥大が止まります。そのためかん水効果の非常に高い作物です。

ところが、芽出しの際は、あまり水をかけ過ぎると腐りやすくなるので、ご注意ください。

温かいのに乾きにくくすることが大切です。

不織布、新聞紙、多穴ビニールなどで覆うなど工夫してみてください。

そうでしたか。

1)ウリ類は、ポットで育苗すると頭(葉)が大きく、ポットが小さいため倒れやすく、ポットの水やりも大変なため、ポットで普通に栽培すると不自然になりがちです。

カボチャなどは、倒れて張っていき、土に触れた茎から不定根を出すことで、安定して生育するように、

ポットでは、はじめから斜めに倒して植えてあげることで、ポット特有の不自然さをカバーできます。

2)倒し植えは不定根の出る野菜であれば、いろいろできますよ。

3)徒長気味の野菜にはうってつけですが、徒長にも2種類あって、

①複数の同種どうしの競争の結果、茎が太く長くなったもの

②温度が高すぎ、水があげすぎ、茎が細く長くなったもの

ですと、①の方が良い苗になり、不定根もでやすく植えやすいですよ。

ちょうど、キュウリをプラグで発芽したところで、

すぐに、お隣に幅をきかせそうなので、

鉢上げしようかと思っていたので、

やってみようと思います。

カボチャやズッキーニも発芽したところです。

カボチャはそのまま地植えしようか迷うところです。

鉢上げするものと地植えと試して観察してみようと思います。

そうですね。観察(野菜に聴く)こそ答えへの最短距離かと思います。

1)鉢上げと地植えでは、畑の状態、気温などが一致していれば直接地植えの方がいいでしょう。

ただし、ハウスなどで、育苗中の場合、風や低温になれていないので、地植えにする数日前から露地に慣らす「順化」をしてから植えることが大切です。

2)また、ウリ科の鉢上げのタイミングは、難しいものがあります。

このブログの写真のように、双葉が生長しきって、本葉が展開する前がベストです。

1)2)を守った上で、比較すると的確な判断ができると思いました。

ほんの5日前より、漸く発芽して来ました。

今しがた、アドバイスを見ましたので、結局、南側の窓辺に置いて二日に一回の割合で室温に近い水遣りだけでは、50日以上も掛かってしまったのも頷けました。

未だ、三分の一しか芽吹いていないので、明日より新聞紙を被せる様にしておきます。

ありがとうございます。 <(_ _)>

そうでしたか。

1つでも発芽し始めたら、新聞を取るのがいいので、今から新聞をかけるとモヤシになりますよ。

農業はタイミングだと思います。