本日。 。

。

昨日とうって変わって、穏やかな温かい予報。

昨日は、自然菜園スクールの実践コースでした。

午前中は、大雨+強風でしたので、簡易ハウスの中で、自然農法、自然農、有機農業にとって大切なことを伝えシェアさせていただきました。

自然菜園は、元々無農薬・無化学肥料で自然に育つ家庭菜園、もしくは自給菜園の略語なので、

これが正しいやり方ということではなく、これから無農薬・無化学肥料で野菜を自然に育てたい方に、私が多くの師匠、諸先輩方や書物から学び、経験しことをベースに、

歴代の生徒さんから教わった、ベテランでもつまづくポイント、初めての方に知っておいてほしいこと、野菜や草がが語りかけてくれたことを菜園スクールでお伝えし、書籍にまとめていったものです。

「たかがジャガイモ、されどジャガイモ」

実は、ジャガイモが最も家庭菜園や自給菜園で少量多品目の野菜を育てる上で、ネックになってしまう作物です。

ジャガイモは、トマトやナス、ピーマンの仲間のナス科で、病虫害が共通。

アブラナ科やショウガなど相性が悪いものも多く、

何気なく、春に一番最初にジャガイモを植えたことが、菜園プランの崩壊、家庭菜園で病虫害、連作障害につながり困らせる曰くつきの作物なのです。

種イモの選び方、ジャガイモの切り方などで栽培の是非も変わる大切なポイントがたくさんあります。

肥料農薬に依存せず、自然に育つには苗選びもとても大切です。

品種や育苗の仕方、苗の状態を自分の畑に合わせてあげることがとても大切です。

ストチュウ水の原液。

前もって、ストチュウ水を作っておき、前日の夕方は葉の上からたっぷりかけ、

直前には、タライなどをつかい、葉を濡らさぬようにつけておくと、植えてから強い根をそだてることができます。

1ヶ月前にみんなで播いた緑肥mixもとてもよく育ちました。

実践コースは1日コースなので、昼食は予約制で安曇野地球宿さんで、ワンデーカフェが開催されます。

本日は、うずらうめの花板さんの津村ひさみさんの旬菜弁当でした。

午後は、晴れてくれました。

実践コースは、耕した菜園区画と自然耕(不耕起)菜園区画があり、どのように自然菜園をはじめ、どのように耕す必要がない菜園になっていくのかを自然観察を通じて、

実践的に学びあっていく場です。

耕した区画で、菜園区画を持った本科生が学んだことを実際にやってみます。

自然耕の区画は、1枚1枚条件が異なり、自然観察を通じながら、育てる人と、野菜と草が1つになれるように、相談になりながらご指導させていただいております。

ジャガイモつながりで思い出しましたが、

現在、NHKテレビテキスト「やさいの時間」(NHK出版)で新連載をさせていただいております。

ちなみに、テレビには出ません。(笑)※良く勘違いされるので

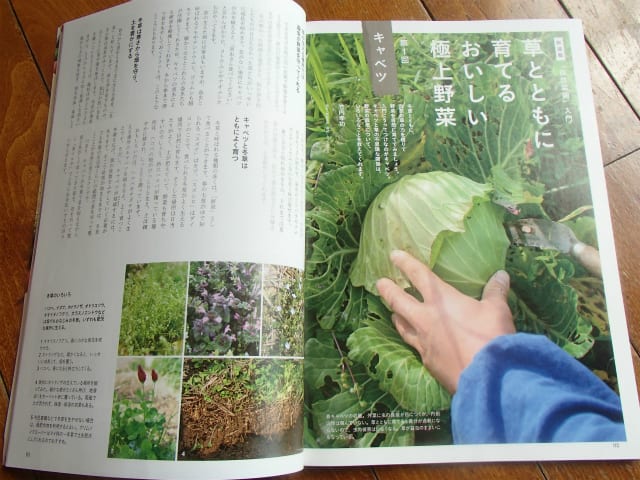

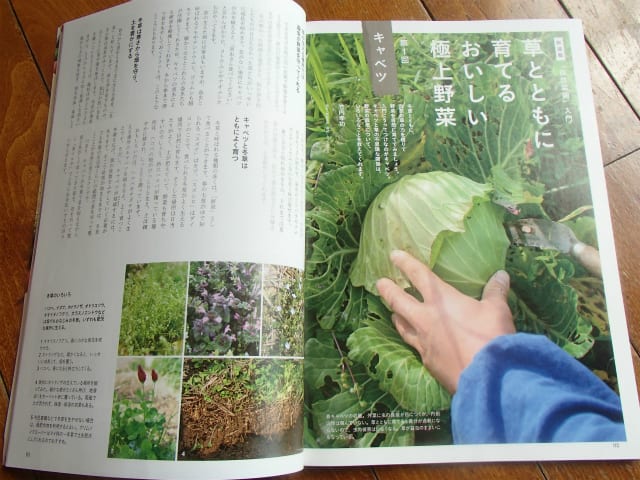

新連載「草と共に育てるおいしい極上野菜」というコーナーです。

初回は、草と共に育てるコツを総論的に6ページご紹介し、

前号では、キャベツを

最新号では、

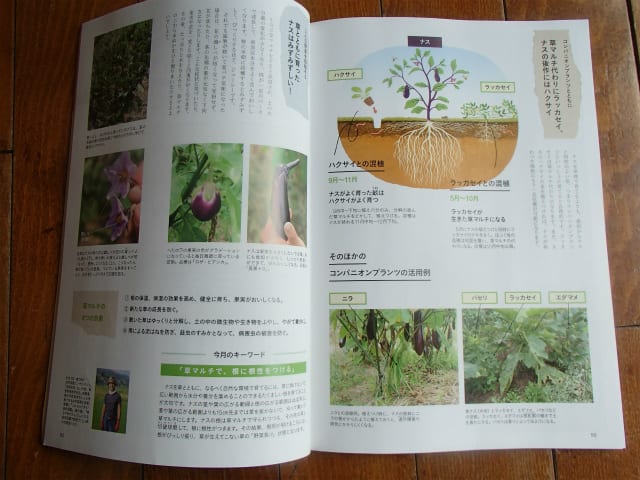

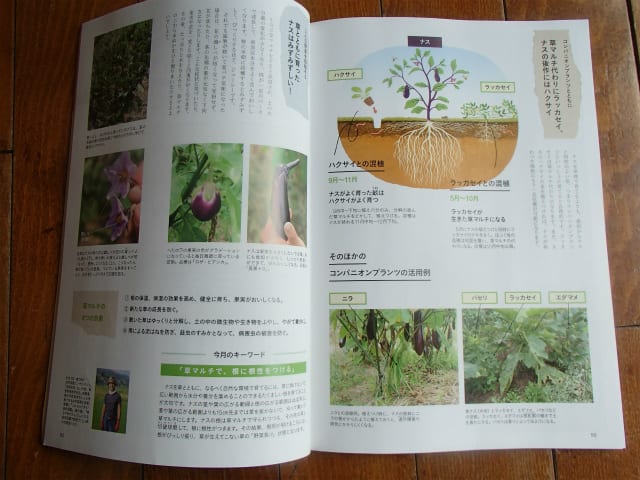

ナスと草をどのように付き合うのか、写真とイラスト、そして文章でご紹介させていただきました。

野菜をただ育てるヒントにしてみてください。

各雑誌、書籍で不明な点がございましたら、菜園の質問でおなじみのこのブログのコメント欄にお寄せください。

2016年内容充実で、

『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートします。

、城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。

自然菜園スクール2016(旧Azumino自給農スクール)

コースは、安曇野インターから車で30分の長野県安曇野市三郷にある自然菜園各コース(安曇野校)と、

更埴インターから30分の長野県長野市信更町にある自然菜園見学コース、自然育苗タネ採りコース、自然稲作の勉強会で会場が異なります。

Ⅰ.~育苗を学びたい~

■自然育苗タネ採りコース(長野校) ※残り若干名

自家採種した種子で育てる自然苗を学びたい方にお奨め

Ⅱ.~3つから選べる自然菜園コース~

新設コース

■自然菜園/入門コース(安曇野校) ※不耕起区残り若干名

半日のワークで、タネまき~収穫まで、20種類の野菜を一通り1年を通じて基本から学べます。

子育て中やお仕事でお忙しい方でも学ぶことができます。

■自然菜園・実践コース(安曇野校)

1日のワークで、少量多品目の無農薬野菜の自給の基礎から応用まで学びたい方。

30種類以上の野菜や雑穀などを体験学習し、総合的に自給農園のつくり方を学びます。

不耕起と耕起の菜園区画を選べます。

■自然菜園見学コース(長野校)

実際の自然菜園の田畑を見学し、講座と質疑応答で見聞を深めたい方。

自分の田畑があり、忙しい方や見学希望者にお奨め。

Ⅲ.~無農薬のお米作りを学びたい~

■自然稲作の勉強会(長野校)

お米を無農薬で自給したい方、実際に育てている方にお奨め

各種菜園教室の募集は始まっております。1次募集〆切が2月末です。

各コース共、定員があり、先着順になっておりますので、お早めにお申し込みください。

お申し込みお問い合わせはホームページからお願いいたします。

。

。昨日とうって変わって、穏やかな温かい予報。

昨日は、自然菜園スクールの実践コースでした。

午前中は、大雨+強風でしたので、簡易ハウスの中で、自然農法、自然農、有機農業にとって大切なことを伝えシェアさせていただきました。

自然菜園は、元々無農薬・無化学肥料で自然に育つ家庭菜園、もしくは自給菜園の略語なので、

これが正しいやり方ということではなく、これから無農薬・無化学肥料で野菜を自然に育てたい方に、私が多くの師匠、諸先輩方や書物から学び、経験しことをベースに、

歴代の生徒さんから教わった、ベテランでもつまづくポイント、初めての方に知っておいてほしいこと、野菜や草がが語りかけてくれたことを菜園スクールでお伝えし、書籍にまとめていったものです。

「たかがジャガイモ、されどジャガイモ」

実は、ジャガイモが最も家庭菜園や自給菜園で少量多品目の野菜を育てる上で、ネックになってしまう作物です。

ジャガイモは、トマトやナス、ピーマンの仲間のナス科で、病虫害が共通。

アブラナ科やショウガなど相性が悪いものも多く、

何気なく、春に一番最初にジャガイモを植えたことが、菜園プランの崩壊、家庭菜園で病虫害、連作障害につながり困らせる曰くつきの作物なのです。

種イモの選び方、ジャガイモの切り方などで栽培の是非も変わる大切なポイントがたくさんあります。

肥料農薬に依存せず、自然に育つには苗選びもとても大切です。

品種や育苗の仕方、苗の状態を自分の畑に合わせてあげることがとても大切です。

ストチュウ水の原液。

前もって、ストチュウ水を作っておき、前日の夕方は葉の上からたっぷりかけ、

直前には、タライなどをつかい、葉を濡らさぬようにつけておくと、植えてから強い根をそだてることができます。

1ヶ月前にみんなで播いた緑肥mixもとてもよく育ちました。

実践コースは1日コースなので、昼食は予約制で安曇野地球宿さんで、ワンデーカフェが開催されます。

本日は、うずらうめの花板さんの津村ひさみさんの旬菜弁当でした。

午後は、晴れてくれました。

実践コースは、耕した菜園区画と自然耕(不耕起)菜園区画があり、どのように自然菜園をはじめ、どのように耕す必要がない菜園になっていくのかを自然観察を通じて、

実践的に学びあっていく場です。

耕した区画で、菜園区画を持った本科生が学んだことを実際にやってみます。

自然耕の区画は、1枚1枚条件が異なり、自然観察を通じながら、育てる人と、野菜と草が1つになれるように、相談になりながらご指導させていただいております。

ジャガイモつながりで思い出しましたが、

現在、NHKテレビテキスト「やさいの時間」(NHK出版)で新連載をさせていただいております。

ちなみに、テレビには出ません。(笑)※良く勘違いされるので

新連載「草と共に育てるおいしい極上野菜」というコーナーです。

初回は、草と共に育てるコツを総論的に6ページご紹介し、

前号では、キャベツを

最新号では、

ナスと草をどのように付き合うのか、写真とイラスト、そして文章でご紹介させていただきました。

野菜をただ育てるヒントにしてみてください。

各雑誌、書籍で不明な点がございましたら、菜園の質問でおなじみのこのブログのコメント欄にお寄せください。

2016年内容充実で、

『無農薬・自然菜園入門講座』が第一水曜日長野市城山公民館で18:30~21:30までスタートします。

、城山公民館での「これならできる!自然菜園入門講座」講座が開催です。毎月の野菜と土づくりのテーマで質問時間もたっぷりあるので是非お越しください。

自然菜園スクール2016(旧Azumino自給農スクール)

コースは、安曇野インターから車で30分の長野県安曇野市三郷にある自然菜園各コース(安曇野校)と、

更埴インターから30分の長野県長野市信更町にある自然菜園見学コース、自然育苗タネ採りコース、自然稲作の勉強会で会場が異なります。

Ⅰ.~育苗を学びたい~

■自然育苗タネ採りコース(長野校) ※残り若干名

自家採種した種子で育てる自然苗を学びたい方にお奨め

Ⅱ.~3つから選べる自然菜園コース~

新設コース

■自然菜園/入門コース(安曇野校) ※不耕起区残り若干名

半日のワークで、タネまき~収穫まで、20種類の野菜を一通り1年を通じて基本から学べます。

子育て中やお仕事でお忙しい方でも学ぶことができます。

■自然菜園・実践コース(安曇野校)

1日のワークで、少量多品目の無農薬野菜の自給の基礎から応用まで学びたい方。

30種類以上の野菜や雑穀などを体験学習し、総合的に自給農園のつくり方を学びます。

不耕起と耕起の菜園区画を選べます。

■自然菜園見学コース(長野校)

実際の自然菜園の田畑を見学し、講座と質疑応答で見聞を深めたい方。

自分の田畑があり、忙しい方や見学希望者にお奨め。

Ⅲ.~無農薬のお米作りを学びたい~

■自然稲作の勉強会(長野校)

お米を無農薬で自給したい方、実際に育てている方にお奨め

各種菜園教室の募集は始まっております。1次募集〆切が2月末です。

各コース共、定員があり、先着順になっておりますので、お早めにお申し込みください。

お申し込みお問い合わせはホームページからお願いいたします。