自然菜園スクール2025年 各コース続々開校中!!!

【東京・町田校】『自然菜園入門コース』

| 3月29日(土) |

実習「ジャガイモ&ネギの植え方」「春野菜の種のまき方、苗の植え方」 |

初回【長野校】『自然稲作実践コース』

| 4月12日(土) |

講義:稲作講座①育苗

実習:種の温湯消毒、塩水選、浸水、種まき、育苗など |

3/22(土)は、自然菜園スクール(安曇野校)『自然菜園実践コース』

※このブログは、受講生限定ブログの動画や解説を除いた簡易無料版です。

| 3月22日(土) |

午前:ガイダンス、自然菜園講座①菜園プラン

午後:区画決め、畝立て、緑肥の種まき、堆肥の切り返し

※菜園ランチあり |

でした。初回ということもありガイダンス。

【動画】250324 Az初回講義 1自然菜園とは?

【動画】250324 Az初回講義 2スクールの3つの守るルール

【動画】250324 Az初回講義 318枚の資料説明

そして50種類の無農薬・無化学肥料栽培の少量多品目の自給菜園に特化した持続可能な自然菜園プランの講座を行いました。

【動画】250324 Az初回講義 4菜園プラン前半(1)

【動画】250324 Az初回講義 5菜園プラン前半(2)

【動画】250324 Az初回講義 6菜園プラン後半(1)

【動画】250324 Az初回講義 7菜園プラン後半(2)

【動画】250324 Az初回講義 8タネの話

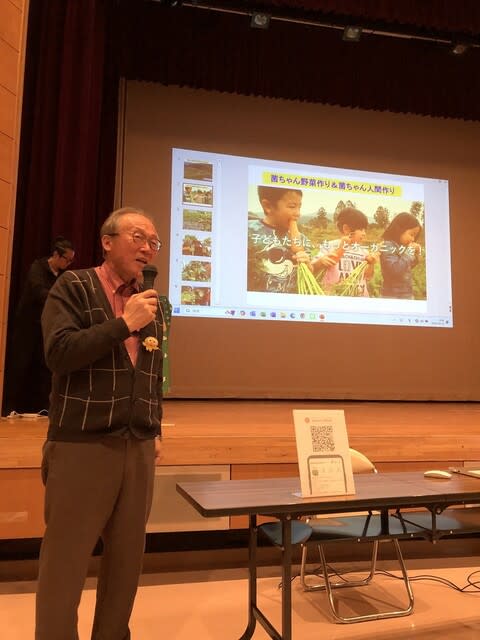

ビデオ撮影しながらの講座

ビデオ撮影しながらの講座

安曇野校には、Wi-Fi環境が乏しいため、すべての講義&実習はビデオで撮影され、オンライン受講生には、録画をこのブログでまとめて、パスワード付き限定ブログとしてアーカイブ配信しております。オンライン受講を年間受講で申し込みしていただけると、年に5回のオンラインQ&Aセミナー受講無料ご招待特典がつきです。

現地受講生は、その場で受講、質問、実習ができ、オンライン特典もついてくるので、お得です。

オンライン受講生も現地受講生も年間受講していただけると、2025年のアーカイブも12月末までご視聴いただけるだけでなく、去年2024年のものをご視聴いただけるのでとってもお得です。

講義の後は、月に一度旬の菜園ランチBOXでランチです。【要予約】

お弁当とドリンク

お弁当とドリンク

その際に、自然菜園などの農作物、加工食品の限定販売もございます。

その際に、自然菜園などの農作物、加工食品の限定販売もございます。

午後は、スクールの畑に移動

【動画】250324 Az初回講義 9スクールの畑実習

ジャガ&ネギ共有区

ジャガ&ネギ共有区

自然菜園の畝立て

自然菜園の畝立て

【動画】250324 Az初回講義 10畝立て

【動画】250324 Az初回講義 11菜園Q&A

本科生は、自分の実習区画を、聴講生は共有区で実際に畝立て

次回に4畝が完成していると理想。次回、冬畝と連作1畝を使用して実際に苗を定植予定。

去年の12月に生徒さんと仕込んだ自然堆肥の切り返し

去年造りはじめた自然堆肥

去年造りはじめた自然堆肥

切り返しが終わった自然堆肥

仕上げに

仕上げに

実習後、公民館にもどって、質疑応答

自然菜園は、最終的に、その人にとって、地域風土に合わせて、野菜にとって、自然に育つ環境を作ること。

体験を通じて理解を深め、知識を叡智に変えていくこと。

その第一歩が自然菜園スクール『自然菜園入門コース』であり、その実践の場が『自然菜園実践コース』

【動画】250324 Az初回講義 12苗注文の仕方

【動画】250324 Az初回講義 13Q&A(1)

【動画】250324 Az初回講義 14Q&A(2)

次回は、畝立て続きと、本格的に作付け(春野菜の植え付け)が開始します。

| 4月5日(土) |

午前:自然菜園講座②畝立て、ネギ&ジャガイモ連作畝、野菜の定植

午後:畝立て&レタス・キャベツの定植、ネギ&ジャガイモの植え付け

※菜園ランチあり |

自然菜園Lifestyleチャンネル 登録お願いします。目指せ!10万人

タキイ種苗『はなとやさい』に掲載

タキイ種苗『はなとやさい』に掲載 田んぼに隣接、水苗代ハウス

田んぼに隣接、水苗代ハウス 代かき、根切りシートを設置。

代かき、根切りシートを設置。

すでに根っこが土を求めて外に出てきています

すでに根っこが土を求めて外に出てきています

踏み込み温床の夏野菜の鉢上げ

踏み込み温床の夏野菜の鉢上げ

キッチンシードガーデン

キッチンシードガーデン

耕さない畑の土

耕さない畑の土 団粒構造の発達した土

団粒構造の発達した土 冬畝

冬畝 群生するオドリコソウ

群生するオドリコソウ ニンニク&イチゴ

ニンニク&イチゴ まじかで見る自然菜園

まじかで見る自然菜園 トイレ型コンポスター

トイレ型コンポスター ムギ&大豆連作区

ムギ&大豆連作区 庭を想定した2年目の自然菜園

庭を想定した2年目の自然菜園

自然養鶏

自然養鶏 自然果樹園

自然果樹園

自家採種のニンジン

自家採種のニンジン 自家採種圃場

自家採種圃場 田んぼ

田んぼ ぐるぐる自然菜園プランター

ぐるぐる自然菜園プランター

自給用自然菜園

自給用自然菜園 大麦

大麦

ネギじゃが連作畝とエンドウ、インゲン、キュウリ連作

ネギじゃが連作畝とエンドウ、インゲン、キュウリ連作 踏み込み温床

踏み込み温床 シャインマスカット

シャインマスカット ヤマブドウ支柱

ヤマブドウ支柱

おやつ

おやつ

比重1.15

比重1.15 シンワ測定 塩水選種計

シンワ測定 塩水選種計

3粒まき

3粒まき

移動する前に、竹酢ストチュウ水

移動する前に、竹酢ストチュウ水 慎重に重ねて

慎重に重ねて

保湿&ネズミ対策

保湿&ネズミ対策

外したワラは、ハウス周囲の草を刈ってから、藁マルチ

外したワラは、ハウス周囲の草を刈ってから、藁マルチ

春野菜の苗たち

春野菜の苗たち 無農薬ネギ苗4品種

無農薬ネギ苗4品種 ネギじゃが連作畝

ネギじゃが連作畝 野菜の定植の仕方

野菜の定植の仕方 防寒対策の不織布べたがけ

防寒対策の不織布べたがけ バッドグアノでテコ入れ

バッドグアノでテコ入れ サツマイモ連作畝の畝立て

サツマイモ連作畝の畝立て 菜園ランチBOX

菜園ランチBOX 現地受講生の個別指導

現地受講生の個別指導

自家採種のナス

自家採種のナス

植える3時間前にストチュウ水で底面給水中

植える3時間前にストチュウ水で底面給水中

中央は、去年のトマト後のネギ

中央は、去年のトマト後のネギ サニーレタス

サニーレタス ブロッコリー

ブロッコリー ハクサイ

ハクサイ

意気投合の記念撮影

意気投合の記念撮影

ビデオ撮影しながらの講座

ビデオ撮影しながらの講座

その際に、自然菜園などの農作物、加工食品の限定販売もございます。

その際に、自然菜園などの農作物、加工食品の限定販売もございます。

ジャガ&ネギ共有区

ジャガ&ネギ共有区 自然菜園の畝立て

自然菜園の畝立て

去年造りはじめた自然堆肥

去年造りはじめた自然堆肥

仕上げに

仕上げに

ターサイの自家採種

ターサイの自家採種 リアスカラシナ(赤)

リアスカラシナ(赤)

ハウス内にある雨水タンク

ハウス内にある雨水タンク

完成した踏み込み温床

完成した踏み込み温床 しっかり水平

しっかり水平 墨汁入りのペットボトル(湯たんぽ)

墨汁入りのペットボトル(湯たんぽ) 隙間風が入らないように

隙間風が入らないように トンネルを一人でも簡単にできます。

トンネルを一人でも簡単にできます。

前回仕込んだ予備発酵の残り

前回仕込んだ予備発酵の残り 微生物によって分解中

微生物によって分解中 予備発酵60℃

予備発酵60℃

ほぼ完成

ほぼ完成

仕込んでから3日目に表面温度58℃

仕込んでから3日目に表面温度58℃

3日目で無事35℃以上に達したので、

3日目で無事35℃以上に達したので、

無事切り返し完了

無事切り返し完了

金銀銅の深さの違い凸

金銀銅の深さの違い凸

2年前の温床部分4㎡

2年前の温床部分4㎡ 藁囲い

藁囲い 掘りだした2年前の温床

掘りだした2年前の温床 熟成が済んだ使える状態のもの

熟成が済んだ使える状態のもの C:広葉樹の落ち葉

C:広葉樹の落ち葉 C:切りワラ

C:切りワラ C:もみ殻

C:もみ殻 N:米ぬか

N:米ぬか N:鶏床(平飼い自然養鶏)

N:鶏床(平飼い自然養鶏)

いる

いる

一輪車で富士山(連邦)を積み上げていく。

一輪車で富士山(連邦)を積み上げていく。

予備発酵開始

予備発酵開始 完成時5℃(外気と同じ)

完成時5℃(外気と同じ)

翌日には表層温度30℃に達する

翌日には表層温度30℃に達する