このタイトルから、どんな内容か、想像つきますか? 詩人て、誰? どうして10回目の春?

“Le Printemps des Poetes”・・・「詩人たちの春」という文化イベントが3日から16日まで各地で行なわれています。このイベント、今年でちょうど10年目、というわけです。

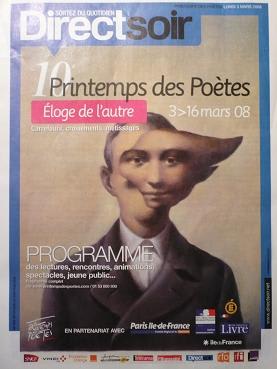

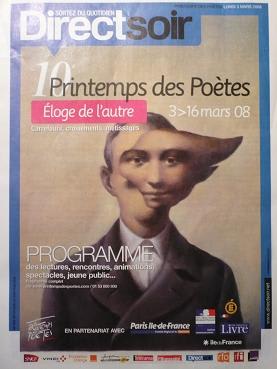

(イベントのプログラムです)

1999年に始められたイベントで、最近日本でも行われている“La Fete de la Musique”(音楽のお祭り:こちらは1980年から)の「詩」版と見做していいようなイベントです。詩をもっと身近に、普段の暮らしに詩を! そんな願いで始められたそうですが、世話人のJean-Pierre Simeon(ジャン=ピエール・シメオン:1950年生まれ、数多くの賞を受賞している詩人)によると、詩のイベントなど最初は誰もまともに取り合ってくれなかった。どうして詩のイベントを、それも一般の人を対象に・・・詩はごく一部の愛好者に支持されているもので、日常生活からは消え去ってしまったもの。こんなふうにフランスでも思われていたそうです。

そこで、このイベントの目的は、エリートにだけ愛好されているような詩のイメージをぶち壊せ! 現実の生活、日常の生活に詩は生きていることを理解してもらおう!

こうした目的を達成するために、まずは、詩との出会い、詩人との出会いの場を! 多くの街で、その街に住む詩人が朗読を行い、詩に触れる機会を提供する。そこでは、単に朗読を聴くだけではなく、詩人と直接話す機会も設ける。

さらに、他の分野とのタイアップとして、郵便局や国鉄の駅、書店などで、詩の印刷されたリーフレットなどを配布する。また、公立図書館では、作品の展示なども。

(トロカデロにある市立図書館では、子供向け作品の展示を)

そして、恒例になっている、メトロ・サン・ジェルマン・デ・プレ駅での詩の投影を期間を延長して行なう・・・

(4月中旬まで、丸天井に詩の投影が行なわれています)

(プラットフォームには詩の作品が展示されていますが、その中には俳句の作品集も)

こうしたイベントが、今年は、フランス全土で1,400、その内400あまりがパリとその近郊で行われています。そのひとつ、6日に行なわれた朗読会に行ってきました。

会場は、ご存知の方も多い6区にあるアリアンス・フランセーズ。実はこの語学学校の地下には立派なホールがあります。

160~170人収容できるのですが、この夜は三分の一くらいの入りでした。しかも、聴衆はほとんどが中高年。詩人たちの意気込みは分かりますが、これが実態なのかもしれないですね。

まずは、去年Le Prix de la Vocation(ヴォカシオン賞)を受賞した新進気鋭の詩人・Vincent Calvetによる自作の詩の朗読。いかにも芸術家といった雰囲気を持った詩人で、手書き原稿の詩を朗読。詩といっても長いです。A4サイズの紙15枚ほど。朗読に10分ほどかかりました。はじめに編集者がごく簡単な紹介をしただけで、読み終わると拍手とともに壇上から降りて、お役ごめん。

つぎに登壇したのが三人の詩人たち。やはり編集者から簡単な紹介があり、後はそれぞれが自作の朗読。

・Mikael Haudchamp:1975年生まれ。2002年に初の詩集を出版。

・Jean-Yves Massonn:1962年生まれ。翻訳、編集も行ない、ソルボンヌの教授でもある。多くの詩集を出版。

・Jean-Claude Dubois:1954年生まれ。1988年に詩の賞を受賞。

編集者が紹介したように、三人の作品にはそれぞれに特徴があるようですが、それぞれの人となりにも個性が・・・

(左端、立っているのは紹介担当の編集者)

バッハやシューベルトなどの曲に喚起されて書いた詩なので、まずは、シューベルトの曲を聴いてもらってから朗読をしたい、では音楽を・・・30秒、1分・・・音楽が流れてこない。2分・・・さすがに係りの女性が、機械の調子がよくないので、まずは朗読を先にやってもらえませんか。いかにも大学教授といったイメージの詩人、にっこりと微笑んで、ノン! 事前に3回もテストをしたのだから、大丈夫なはず・・・さらに30秒。やっと曲が流れてきた。数分聞いた後、そのイメージで書かれた詩の朗読。長い詩を二編朗読。

つぎに若手の詩人。こうした席で読むのはあまり経験がなく、しかも上がりやすいので、とはじめに言っていたように、朗読はちょっと早口。詩集を持たない手は、汗ばむのか、ズボンの膝のところを幾度となく擦っている。長編の詩、時間の関係でそのいくつかのパートを朗読。

もうひとりは、最近はあまり出版していないのか、20年ほど前の作品なので、自分で読み返しても恥ずかしいとかいいながら、短い詩を朗読。一作読み終えると、次に読む作品をページを繰りながらその場で探しては、朗読。

全部で四人の詩人の自作朗読、合わせて1時間ちょっと。拍手とともにお開きでした。

詩には音楽としての側面もあるのでしょう。読むだけでなく、聴く。フランスでは、詩の朗読会が書店などでもよく行なわれています。それを大規模にして、より多くの人に詩を聴く機会を・・・プログラムによると、ジャズ演奏とのコラボレーションなんていうのもあります。また聴きに行ってみたいと思っています。「詩人たちの春」、日本でも駐日フランス大使館や日仏学院・学館、アリアンス・フランセーズなどで始めているようですが、詩を聴くチャンスが広がってくると良いですね。それも、フランス語だけではなく、日本語の詩を聴く機会も!

↓「励みの一票」をお願いします!

すぐ下の文字をクリックすると、ランキングにアクセスし、投票になります。

人気blogランキングへ

“Le Printemps des Poetes”・・・「詩人たちの春」という文化イベントが3日から16日まで各地で行なわれています。このイベント、今年でちょうど10年目、というわけです。

(イベントのプログラムです)

1999年に始められたイベントで、最近日本でも行われている“La Fete de la Musique”(音楽のお祭り:こちらは1980年から)の「詩」版と見做していいようなイベントです。詩をもっと身近に、普段の暮らしに詩を! そんな願いで始められたそうですが、世話人のJean-Pierre Simeon(ジャン=ピエール・シメオン:1950年生まれ、数多くの賞を受賞している詩人)によると、詩のイベントなど最初は誰もまともに取り合ってくれなかった。どうして詩のイベントを、それも一般の人を対象に・・・詩はごく一部の愛好者に支持されているもので、日常生活からは消え去ってしまったもの。こんなふうにフランスでも思われていたそうです。

そこで、このイベントの目的は、エリートにだけ愛好されているような詩のイメージをぶち壊せ! 現実の生活、日常の生活に詩は生きていることを理解してもらおう!

こうした目的を達成するために、まずは、詩との出会い、詩人との出会いの場を! 多くの街で、その街に住む詩人が朗読を行い、詩に触れる機会を提供する。そこでは、単に朗読を聴くだけではなく、詩人と直接話す機会も設ける。

さらに、他の分野とのタイアップとして、郵便局や国鉄の駅、書店などで、詩の印刷されたリーフレットなどを配布する。また、公立図書館では、作品の展示なども。

(トロカデロにある市立図書館では、子供向け作品の展示を)

そして、恒例になっている、メトロ・サン・ジェルマン・デ・プレ駅での詩の投影を期間を延長して行なう・・・

(4月中旬まで、丸天井に詩の投影が行なわれています)

(プラットフォームには詩の作品が展示されていますが、その中には俳句の作品集も)

こうしたイベントが、今年は、フランス全土で1,400、その内400あまりがパリとその近郊で行われています。そのひとつ、6日に行なわれた朗読会に行ってきました。

会場は、ご存知の方も多い6区にあるアリアンス・フランセーズ。実はこの語学学校の地下には立派なホールがあります。

160~170人収容できるのですが、この夜は三分の一くらいの入りでした。しかも、聴衆はほとんどが中高年。詩人たちの意気込みは分かりますが、これが実態なのかもしれないですね。

まずは、去年Le Prix de la Vocation(ヴォカシオン賞)を受賞した新進気鋭の詩人・Vincent Calvetによる自作の詩の朗読。いかにも芸術家といった雰囲気を持った詩人で、手書き原稿の詩を朗読。詩といっても長いです。A4サイズの紙15枚ほど。朗読に10分ほどかかりました。はじめに編集者がごく簡単な紹介をしただけで、読み終わると拍手とともに壇上から降りて、お役ごめん。

つぎに登壇したのが三人の詩人たち。やはり編集者から簡単な紹介があり、後はそれぞれが自作の朗読。

・Mikael Haudchamp:1975年生まれ。2002年に初の詩集を出版。

・Jean-Yves Massonn:1962年生まれ。翻訳、編集も行ない、ソルボンヌの教授でもある。多くの詩集を出版。

・Jean-Claude Dubois:1954年生まれ。1988年に詩の賞を受賞。

編集者が紹介したように、三人の作品にはそれぞれに特徴があるようですが、それぞれの人となりにも個性が・・・

(左端、立っているのは紹介担当の編集者)

バッハやシューベルトなどの曲に喚起されて書いた詩なので、まずは、シューベルトの曲を聴いてもらってから朗読をしたい、では音楽を・・・30秒、1分・・・音楽が流れてこない。2分・・・さすがに係りの女性が、機械の調子がよくないので、まずは朗読を先にやってもらえませんか。いかにも大学教授といったイメージの詩人、にっこりと微笑んで、ノン! 事前に3回もテストをしたのだから、大丈夫なはず・・・さらに30秒。やっと曲が流れてきた。数分聞いた後、そのイメージで書かれた詩の朗読。長い詩を二編朗読。

つぎに若手の詩人。こうした席で読むのはあまり経験がなく、しかも上がりやすいので、とはじめに言っていたように、朗読はちょっと早口。詩集を持たない手は、汗ばむのか、ズボンの膝のところを幾度となく擦っている。長編の詩、時間の関係でそのいくつかのパートを朗読。

もうひとりは、最近はあまり出版していないのか、20年ほど前の作品なので、自分で読み返しても恥ずかしいとかいいながら、短い詩を朗読。一作読み終えると、次に読む作品をページを繰りながらその場で探しては、朗読。

全部で四人の詩人の自作朗読、合わせて1時間ちょっと。拍手とともにお開きでした。

詩には音楽としての側面もあるのでしょう。読むだけでなく、聴く。フランスでは、詩の朗読会が書店などでもよく行なわれています。それを大規模にして、より多くの人に詩を聴く機会を・・・プログラムによると、ジャズ演奏とのコラボレーションなんていうのもあります。また聴きに行ってみたいと思っています。「詩人たちの春」、日本でも駐日フランス大使館や日仏学院・学館、アリアンス・フランセーズなどで始めているようですが、詩を聴くチャンスが広がってくると良いですね。それも、フランス語だけではなく、日本語の詩を聴く機会も!

↓「励みの一票」をお願いします!

すぐ下の文字をクリックすると、ランキングにアクセスし、投票になります。

人気blogランキングへ

朗読のコンクールもあるようですが・・・・?

我々の日本語は どうでしょう?

そうですね、言葉を大切にしているのでしょうね。そして、日本も和歌とかは詠んだのでしょうね。歌会始めなんていうのもありますし。内容もさることながら、読んだ際の美しさ、それが詩歌には必要なのでしょうね。

今日も、おもしろい文学の話題をありがとうございます。それにしても、Poesie,c'est quelque chose

qui marche par les rues. 「詩は身近に感じるもの」・・というには、アリアンスでの朗読会は、なんだかとても難しそうな雰囲気が・・・

日本では、「詩のボクシング」というのがあるの、ご存知ですか?

ボクシングリングに見立てたステージ上で、二人の朗読ボクサーが交互に自作を身体全身を使って朗読し、どちらの声と言葉がより観客に届いたかをジャッジが判定する「声と言葉のスポーツ」です。

まだやってるかな~?とHP覘いたら、10代から80代までもう10年続いているそうです。

詩のボクシングは、番宣(確かNHK)を見ました。でも、番組自体は見ませんでした。

俳句では、俳句甲子園ていうのがありますね。

競争社会なのか、あるいはイベント化するのが好きなのか、日本ですよね。でも、面白そうですね。