麻布大学いのちの博物館では展示の他にもイベントを行なっています。今回は「粘土で動物を作ろう」というイベントを行いました。

*写真は公開の了解を得ています。

2019年3月26日と27日に春休み子ども教室として「粘土で動物をつくろう」を実施しました。これまでの教室と違い、学年限定をしなかったので、申し込みが多く、教室一杯まで拡大しましたが、一部の希望者にはお断りをすることになりました。どちらの日も35名が参加し、部屋がいっぱいになりました。

当日のようすは次の通りでした。まず、粘土の説明をしました。この粘土は「紙粘土」に似ていますが、「石粉粘土」と言います。違いは、乾くと石膏のように硬くなることです。だから、色鉛筆や絵の具で色をつけるのに向いています。

教室ではこの粘土でフクロウの人形作りをしました。これはごくシンプルなもので、まずピンポン球ほどの球を作ります。両手に粘土を挟んでコネコネして、球を作ってもらいました。

粘土をこねる

それからその球を少し長い楕円形にし、上の一部を親指で押して凹みを作る、これで終わりです。まるでダルマです。これで粘土の感触に慣れてもらいました。

ダルマのようなフクロウの「型」と色をつけたフクロウ人形

その次に、事前に作っておいてこの「ダルマ型」に色鉛筆でフクロウの色付けをしてもらいました。まず顔の部分にハート型の輪郭を描き、目とくちばしを描いてから、お腹の部分に斑紋をつけます。その後、頭から肩、背後を茶色で塗って出来上がりです。ここまでで、彩色を体験させました。

フクロウの型に色を塗る

次に少し複雑なタヌキに挑戦してもらいました。といっても胴体、四肢、尾などはなく、頭とその下だけのものです。頭はフクロウの頭と同じような球形なのですが、違うのは鼻の部分が飛び出していることと、耳があることです。これらは球形の一部をつまむようにして盛り上げます。耳はその部分をつまむようにして飛び出させます。そうすると当然くぼみができますので、あとでそこを整えます。そのあたりを実際にやってみることで体得してもらいました。

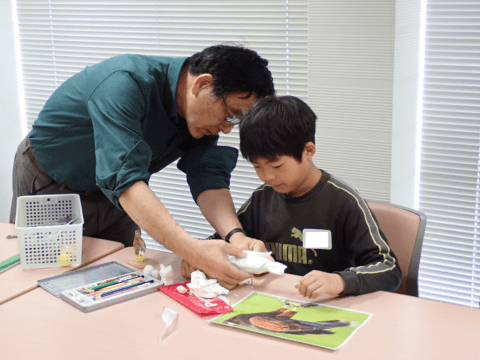

タヌキの形を作る

一休みしてから、それぞれの作りたい動物を聞きました。主だったものは事前に準備していましたが、当日言う子もいました。中にはイッカクとかカツオノエボシとか、なかなかユニークな選択をした子もいます。急遽ネット検索をして適当な写真やイラストを選んで印字しましたが、カツオノエボシは粘土で作るにはふさわしくないので、ほかの動物に変えてもらいました。

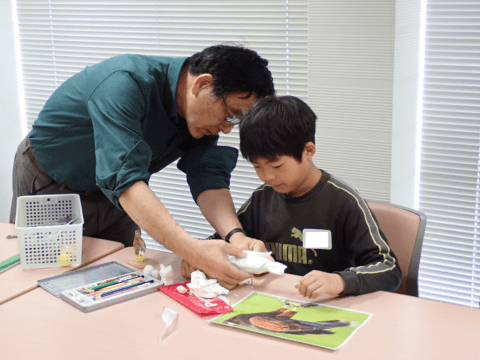

こうして自分の目指す動物をよく見て、それから粘土で形を作ってもらいました。手足の長いものは立たないから難しいと言っていたのですが、どうしてもイヌやシカを作りたいという子がいたので、割り箸を背骨にし、それにアルミ針金を巻きつけて四肢にしてそれに粘土をつけるように指導しました。

ある子は事前に「ハリスホークを作りたい」と伝えてきました。日本にはいないタカの仲間ですが、動物園で見て大好きになったのだそうです。鳥を粘土で作るのは概して難しく、特に足が細いので立てるのが難しいのです。

それで足の部分に針金を入れて作ってみました。

ハリスホークの粘土模型

当日も針金で作った足を渡しました。その子は立派な胴体を作っていたから、良い作品になると思いました。

ジンベエザメも事前に相談がありました。こちらは比較的作りやすいものです。要するに胴体が大きく、それに手足やヒレが出ただけの動物は粘土細工で作りやすいのです。サメでもアザラシでもイルカでも似たようなものです。ジンベエザメの場合は、白い斑紋が特徴なので、薄い絵の具の上に白絵の具で点をつけました。

ジンベエザメの粘土模型

ハリスホーク作りを指導する

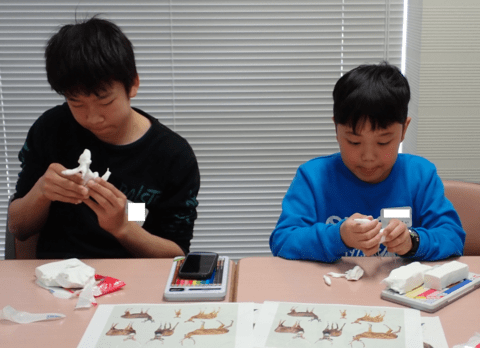

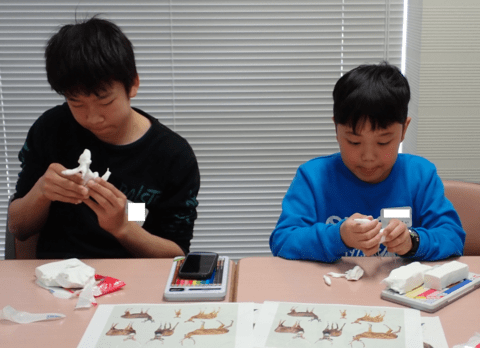

シカに挑戦する二人

自分の好きな動物を作る

この作業を含め、ミュゼットの学生が各日2人が手伝ってくれました。子供の相談に乗って指導をしてくれました。

学生の指導

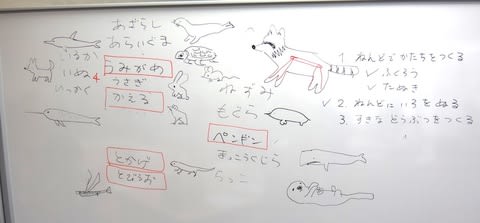

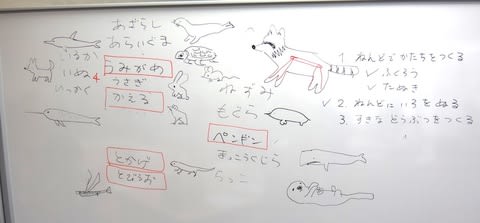

作業の途中に雑談をしました。例えば作りたい動物を板書しましたが、しばらくして

「みんなが言ってくれた動物は大体は哺乳類だけど、そうじゃないのが少しいるよ。ウミガメは?」

いろいろなことを言っていましたが

「爬虫類」

という正解が出ました。

「カエルは?」

これも爬虫類というのではないかと思っていましたが

「両生類」

と正解を言ったので驚きました。

ボードに書いた動物の名前農地赤枠をしたのが哺乳類以外の動物です。

板書

それから、私が事前に作っていた動物の模型で、まだ色を塗っていないものを回してみてもらいました。興味深く眺めたようです。

粘土模型を眺める

こうしてしばらく作品作りをしてもらいました。時間内で大体できた子もいましたが、まだまだの子もいました。その間ずっと集中しており、終わりの時間を伝えたら「もっとやりたいな」と言う子もいて、ちょっと驚きました。

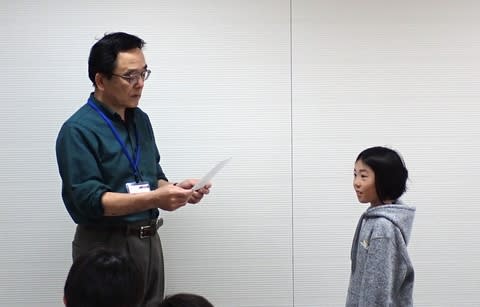

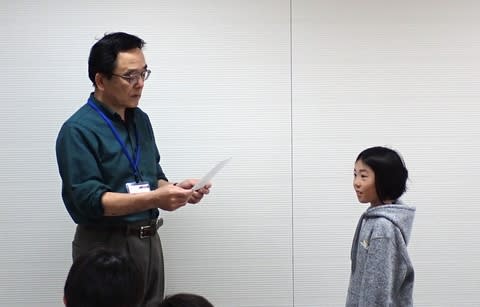

最後に記念撮影をし、修了証を読んで手渡しました。初日は各人に渡しましたが、2日目は時間短縮のため一人にだけ渡し、あとの子は入り口で受け取ってもらいました。未完成の作品をお家で彩色した完成作品を見るのが楽しみです。

修了証を渡す

粘土細工は低学年にもできるし、可能性が広がるので、良い教材だと思いました。

子供の感想を読むと、楽しかったようです。

*写真は公開の了解を得ています。

2019年3月26日と27日に春休み子ども教室として「粘土で動物をつくろう」を実施しました。これまでの教室と違い、学年限定をしなかったので、申し込みが多く、教室一杯まで拡大しましたが、一部の希望者にはお断りをすることになりました。どちらの日も35名が参加し、部屋がいっぱいになりました。

当日のようすは次の通りでした。まず、粘土の説明をしました。この粘土は「紙粘土」に似ていますが、「石粉粘土」と言います。違いは、乾くと石膏のように硬くなることです。だから、色鉛筆や絵の具で色をつけるのに向いています。

教室ではこの粘土でフクロウの人形作りをしました。これはごくシンプルなもので、まずピンポン球ほどの球を作ります。両手に粘土を挟んでコネコネして、球を作ってもらいました。

粘土をこねる

それからその球を少し長い楕円形にし、上の一部を親指で押して凹みを作る、これで終わりです。まるでダルマです。これで粘土の感触に慣れてもらいました。

ダルマのようなフクロウの「型」と色をつけたフクロウ人形

その次に、事前に作っておいてこの「ダルマ型」に色鉛筆でフクロウの色付けをしてもらいました。まず顔の部分にハート型の輪郭を描き、目とくちばしを描いてから、お腹の部分に斑紋をつけます。その後、頭から肩、背後を茶色で塗って出来上がりです。ここまでで、彩色を体験させました。

フクロウの型に色を塗る

次に少し複雑なタヌキに挑戦してもらいました。といっても胴体、四肢、尾などはなく、頭とその下だけのものです。頭はフクロウの頭と同じような球形なのですが、違うのは鼻の部分が飛び出していることと、耳があることです。これらは球形の一部をつまむようにして盛り上げます。耳はその部分をつまむようにして飛び出させます。そうすると当然くぼみができますので、あとでそこを整えます。そのあたりを実際にやってみることで体得してもらいました。

タヌキの形を作る

一休みしてから、それぞれの作りたい動物を聞きました。主だったものは事前に準備していましたが、当日言う子もいました。中にはイッカクとかカツオノエボシとか、なかなかユニークな選択をした子もいます。急遽ネット検索をして適当な写真やイラストを選んで印字しましたが、カツオノエボシは粘土で作るにはふさわしくないので、ほかの動物に変えてもらいました。

こうして自分の目指す動物をよく見て、それから粘土で形を作ってもらいました。手足の長いものは立たないから難しいと言っていたのですが、どうしてもイヌやシカを作りたいという子がいたので、割り箸を背骨にし、それにアルミ針金を巻きつけて四肢にしてそれに粘土をつけるように指導しました。

ある子は事前に「ハリスホークを作りたい」と伝えてきました。日本にはいないタカの仲間ですが、動物園で見て大好きになったのだそうです。鳥を粘土で作るのは概して難しく、特に足が細いので立てるのが難しいのです。

それで足の部分に針金を入れて作ってみました。

ハリスホークの粘土模型

当日も針金で作った足を渡しました。その子は立派な胴体を作っていたから、良い作品になると思いました。

ジンベエザメも事前に相談がありました。こちらは比較的作りやすいものです。要するに胴体が大きく、それに手足やヒレが出ただけの動物は粘土細工で作りやすいのです。サメでもアザラシでもイルカでも似たようなものです。ジンベエザメの場合は、白い斑紋が特徴なので、薄い絵の具の上に白絵の具で点をつけました。

ジンベエザメの粘土模型

ハリスホーク作りを指導する

シカに挑戦する二人

自分の好きな動物を作る

この作業を含め、ミュゼットの学生が各日2人が手伝ってくれました。子供の相談に乗って指導をしてくれました。

学生の指導

作業の途中に雑談をしました。例えば作りたい動物を板書しましたが、しばらくして

「みんなが言ってくれた動物は大体は哺乳類だけど、そうじゃないのが少しいるよ。ウミガメは?」

いろいろなことを言っていましたが

「爬虫類」

という正解が出ました。

「カエルは?」

これも爬虫類というのではないかと思っていましたが

「両生類」

と正解を言ったので驚きました。

ボードに書いた動物の名前農地赤枠をしたのが哺乳類以外の動物です。

板書

それから、私が事前に作っていた動物の模型で、まだ色を塗っていないものを回してみてもらいました。興味深く眺めたようです。

粘土模型を眺める

こうしてしばらく作品作りをしてもらいました。時間内で大体できた子もいましたが、まだまだの子もいました。その間ずっと集中しており、終わりの時間を伝えたら「もっとやりたいな」と言う子もいて、ちょっと驚きました。

最後に記念撮影をし、修了証を読んで手渡しました。初日は各人に渡しましたが、2日目は時間短縮のため一人にだけ渡し、あとの子は入り口で受け取ってもらいました。未完成の作品をお家で彩色した完成作品を見るのが楽しみです。

修了証を渡す

粘土細工は低学年にもできるし、可能性が広がるので、良い教材だと思いました。

子供の感想を読むと、楽しかったようです。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます