ご承知のように、キツツキは非常な速さで木をつつきます(ドラミング)こちら。その速さは1秒に7、8回だそうです。もちろんそのために、スズメやカラ類などに比べると細長くて丈夫な嘴を持っています。

図. いろいろな嘴(World of Birds)

頭を打ち付けるために脛骨(首の骨)が丈夫で、筋肉も特別に良く発達しています。

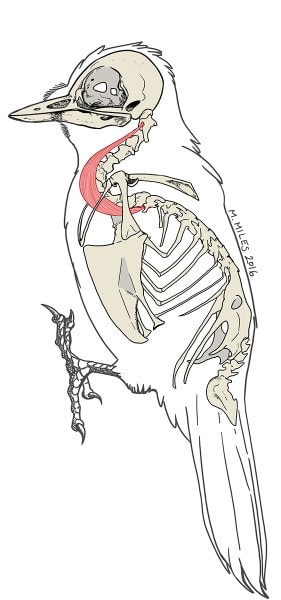

図. よく発達した首の筋肉(a false(red)startより)

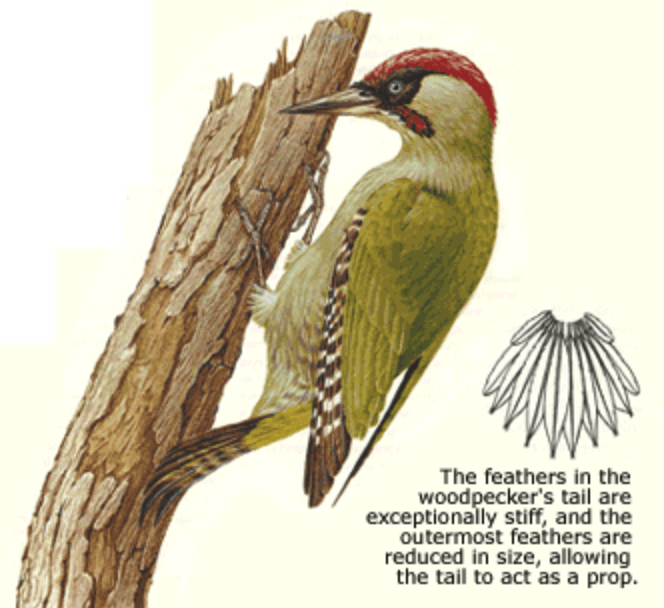

キツツキは木の幹上を素早く動きますが、その動きは両足と尾羽の3点が幹に接することで安定します。そのため、キツツキの尾羽は軸(羽軸)が非常に太く、短く、丈夫です。

図. キツツキは両足と尾羽の3点で安定(how the woodpecker avoids a headacheより)

また尾骨も他の鳥のものよりよく発達して尾羽の安定化の基礎になっているそうです。羽軸の付け根が大きく窪んでいるそうですが、私がみた写真や図では未確認で、そのうち標本を見たいと思っています。

図. キツツキの骨格。尾骨に着目(pixelsより)。

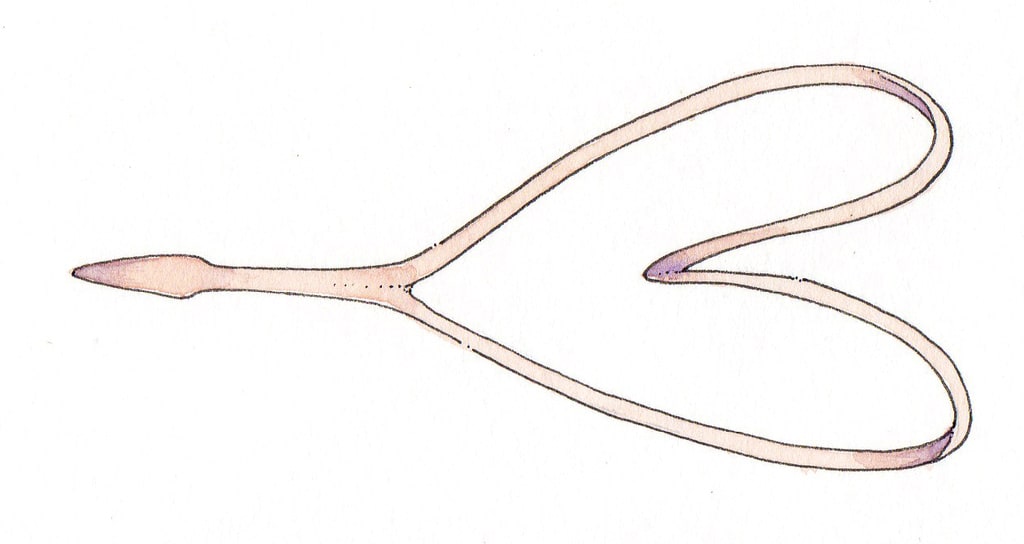

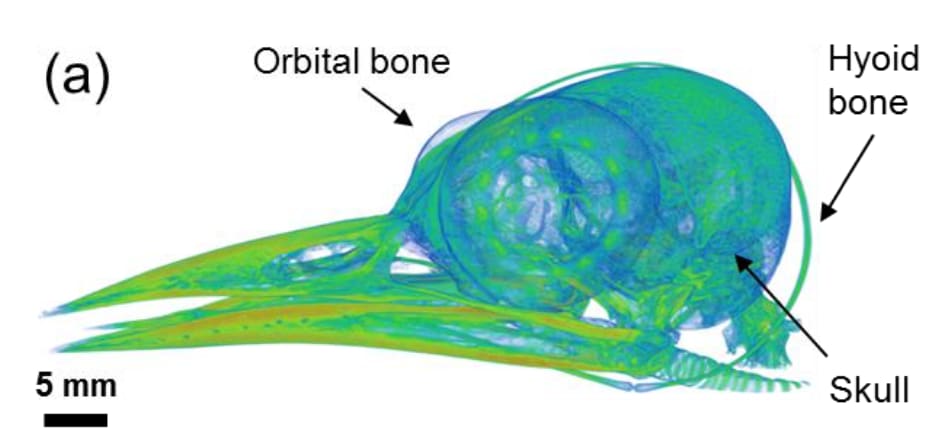

キツツキの舌が長いことは知っている人が多いと思いますが、その長さたるや口の奥から脳の上をぐるりと回って、さらに目を越えます。舌は口の奥の方で枝分かれして後頭部で合流するので、伸ばすとハート型のような特殊な形です。

図. キツツキのなが〜い舌(BirdWatchingより)

図. 2股に分かれたハート型の舌(Lizzie Harperより)

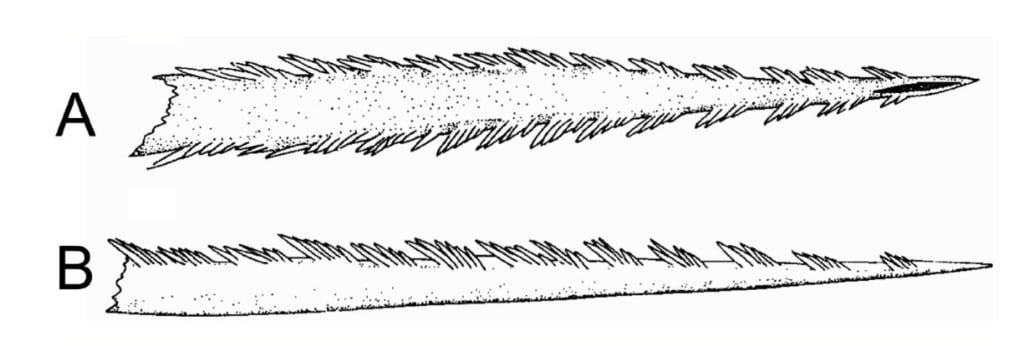

舌の先端は少し広がり、逆棘がついていて昆虫を捉えやすくなっています。

図. キツツキの舌の先端部(Wamg et al. 2011より)

しかも舌には舌骨(ぜっこつ)という骨がついていて、木を打つ時の衝撃緩和に役立っているそうです。

キツツキの舌骨。頭骨を覆うようについている線状の骨

(左 Museum of Osteology、右 The Talk Origins Archiv)

キツツキの木の突き方は、速いだけでなく強いもので、高速度撮影したものをスローモーションで見るとつついた直後に頭を包む肉の部分と羽毛が大きく揺れ動くことがわかります(こちら)。

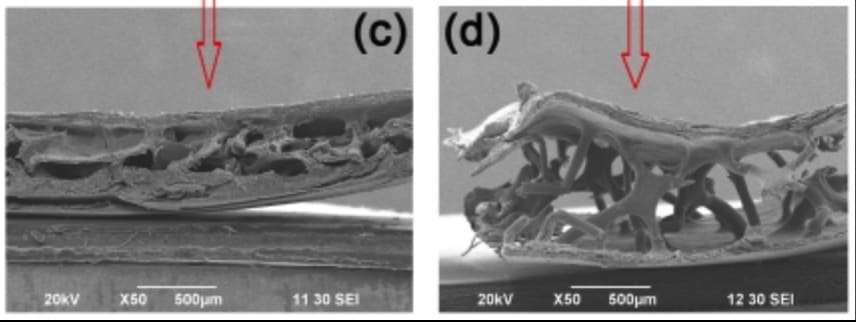

「頭が痛くないのだろうか」と心配になりますが、これまで、その強い衝撃をやわらげるために、キツツキの頭骨にさまざまな特殊化がなされていると説明されてきました。例えば、頭骨は中がスポンジ構造になっていて、脳に衝撃がかからなくなっています。

図. キツツキの頭骨のスポンジ構造(Wang et al. 2013より)

また、嘴を打つ衝撃は頭骨にかかるため、上嘴が上に曲がらないように前頭部が膨らんだ構造になっています。

図. 上嘴が衝撃で上に曲がらないよう、頭部前方が膨らんだ構造になっている

(Jung et al. 2016)

下の嘴(つまり下顎)は頭骨の末端近くまで伸びており、末端が頭骨に接する部分に「方骨」という特殊な骨が発達していて、蝶番(ちょうつがい)になり、木を突いた時の衝撃が頭には少なく、首の筋肉に分散するようになっています。

ところが、これらが緩衝機能を持つためだということが真っ向から否定されました。2022年のことです。この論文の著者ワッセンバーグは以下のように問いかけます。「打ち付ける衝撃を頭骨が吸収するということは、嘴を木に打ち付けた衝撃を頭骨に伝えにくくするということである。これをハンマーに例えれば、先端部と基部のあいだにクッションがあることを意味し、そんなハンマーで釘を打っても力は伝わらないはずだ」と。もしそうであれば、嘴が木を打つ瞬間と頭骨がそれを受ける瞬間とにごく短い時間的ズレが生じているはずです。そこで実際にキツツキを飼育して高速度カメラで撮影してみると、嘴の先端、付け根、目の位置で、動きのずれはまったくなかったのです。このことは、キツツキの頭骨には緩衝機能はないことを意味します。つまりキツツキの頭骨は衝撃を受けているのです。

ではなぜキツツキは大丈夫なのでしょうか。ワッセンバーグによれば、「頭が痛いはずだ」というのは、鳥から見れば巨大な頭を持つ我々サルの直感であり、キツツキの頭の大きさであれば脳に悪影響があるような力にはならないというのです。このことは実は2006年にギブソンが指摘しています。彼はキツツキが衝撃に耐えられるのは1)小さいため、2)衝撃時間が短いため、3)頭骨内での脳の接触面積が大きいため、であるとしました(Gibson 2006)。なおワッセンバーグはこの研究でイグ・ノーベル賞を受賞しました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます