シカの個体数

宮城県の金華山という面積10km2ほどの島には500頭ほどのシカが生息している。島という閉鎖系に何頭のシカが生息できるかは生物と環境の関係を解明する生態学の基本的な課題といえる。このシカもシカの頭数は1966年に我が国で初めて調査され、その後も継続的に調査されてきた。

大量死

その間少なくとも2度の「大量死」が起きた。私たちはその時の死体を回収し、年齢構成などを明らかにした。(鈴木和男、三浦慎悟らとの共同研究)

鈴木 和男, 高槻 成紀.1986. 金華山島における1984年春のシカの大量死. 哺乳類科学, 26:.33-37

Takatsuki, S., S. Miura, K. Suzuki and K. Ito-Sakamoto. 1991. Age structure in mass mortality in the sika deer (Cervus nippon) population on Kinkazan Island, northern Japan. Journal of Mammalogical Society of Japan, 15: 91-98.

Takatsuki, S., K. Suzuki and I. Suzuki. 1994. A mass-mortality of Sika deer on Kinkazan Island, northern Japan. Ecological Research, 9: 215-223.

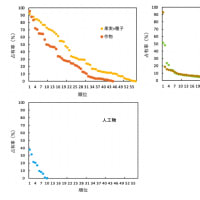

シカの個体群学的パラメータ

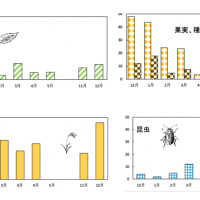

シカの頭数変動は生まれる数と死ぬ数とのバランスの上になりたっている。個体レベルでは何歳で妊娠し。何歳まで生きるかが重要な情報となる。私たちはこれを栄養状態のよい岩手県の五葉山と栄養状態の悪い宮城県金華山で比較した。五葉山では1歳から妊娠を始め、妊娠率は80%以上(双子もある。論文64)だが、金華山では4歳くらいまでずれこみ、妊娠率も50%程度と低い。このように環境の違いはシカの繁殖に大きな影響を与えている(南正人、大西信正、岡田あゆみ、樋口尚子らとの共同研究)。

小さい子ジカは死にやすい

エゾシカの出産日と死亡率の関係を調べた。遅生まれの子ジカは冬を迎えるまでの生長日数が限られるために、十分な体重に達する前に冬を迎え、死亡率が高くなる。その臨界体重は20kgであったが、これは岩手県五葉山の死亡個体の体重が20kg以下であり、生存個体がそれ以上であるのと対応していた。(松浦との共同研究)

Takatsuki, S. and Y. Matsuura. 2000. Higher mortality of smaller sika deer fawns. Ecological Research, 15: 237-240.

シカの初期死亡が初めて明らかに

金華山のシカで、1994年から2005年にあいだに生まれた234個体を追跡したところ、生後2年以内に96頭が死んだ。最初の1週間で死んだのは21頭で、オスのほうが多かった(13頭)。最初の冬に23.1%が死に、出生時からは32.5%が死んだ。2年目以降は死亡率が急に小さくなった。内訳をみるとカラスによる攻撃が18.9%、転落などの事故死が10.8%などで、不明が多かった(59.5%)。(南、大西らとの協同研究)

Minami, M., N. Ohnishi, N. Higuchi, and S. Takatsuki. 2009. Early mortality of sika deer, Cervus nippon, on Kinkazan Island, northern Japan. Mammal Study, 34: 117-122.

シカの栄養状態診断指標としての腎脂肪

岩手県五葉山のシカは狩猟されているため低密度で栄養状態がよい集団である。性、年齢によっても季節的なパターンが違うが、その基礎として腎脂肪指数と大腿骨髄脂肪の関係を示した。

Takatsuki, S. 2000. Kidney fat and marrow fat indices of the sika deer population at Mt. Goyo, northern Japan. Ecological Research, 15: 453-457.

Takatsuki, S. 2001. Assessment of nutritional condition in sika deer by color of femur and mandible marrows. Mammal Study, 26: 73-76.

シカの歯の摩滅。同じ島でも場所により違う

Florent Rivals, Seiki Takatsuki, Rosa Maria Albert, and Laia Maci�. 2014.

Bamboo feeding and tooth wear of three sika deer (Cervus nippon) populations from northern Japan.

Journal of Mammalogy, 95:1043-1053.

Rivalsさんはフランス人でいまスペインの古生物学研究所にいます。大量死に興味があるらしく、私たちの1984年の金華山シカ大量死の論文を読んで私に連絡をくれ、標本を調べさせてほしいということで昨年麻布大学に来ました。ニホンジカにとってはササが重要であること、金華山は特殊でササを食いつくし、今はシバに依存的であることを話し、その流れで論文を書きました。Rivalsさんの手法はシリコンで臼歯の表面を写し取り、それから雄型をとって電顕で表面の摩耗を読み取るというものです。イネ科の葉には珪酸体というガラス質の小さな細胞があり、これが歯の表面をこすったり、けずったりするのですが、その珪酸体が植物の種によって形や大きさが違うため、表面の形が違うというわけです。金華山のシバを食べるときは、土壌鉱物が雨で歯につく機会が大きく、それが歯を大きくけずることがわかりました。

宮城県の金華山という面積10km2ほどの島には500頭ほどのシカが生息している。島という閉鎖系に何頭のシカが生息できるかは生物と環境の関係を解明する生態学の基本的な課題といえる。このシカもシカの頭数は1966年に我が国で初めて調査され、その後も継続的に調査されてきた。

大量死

その間少なくとも2度の「大量死」が起きた。私たちはその時の死体を回収し、年齢構成などを明らかにした。(鈴木和男、三浦慎悟らとの共同研究)

鈴木 和男, 高槻 成紀.1986. 金華山島における1984年春のシカの大量死. 哺乳類科学, 26:.33-37

Takatsuki, S., S. Miura, K. Suzuki and K. Ito-Sakamoto. 1991. Age structure in mass mortality in the sika deer (Cervus nippon) population on Kinkazan Island, northern Japan. Journal of Mammalogical Society of Japan, 15: 91-98.

Takatsuki, S., K. Suzuki and I. Suzuki. 1994. A mass-mortality of Sika deer on Kinkazan Island, northern Japan. Ecological Research, 9: 215-223.

シカの個体群学的パラメータ

シカの頭数変動は生まれる数と死ぬ数とのバランスの上になりたっている。個体レベルでは何歳で妊娠し。何歳まで生きるかが重要な情報となる。私たちはこれを栄養状態のよい岩手県の五葉山と栄養状態の悪い宮城県金華山で比較した。五葉山では1歳から妊娠を始め、妊娠率は80%以上(双子もある。論文64)だが、金華山では4歳くらいまでずれこみ、妊娠率も50%程度と低い。このように環境の違いはシカの繁殖に大きな影響を与えている(南正人、大西信正、岡田あゆみ、樋口尚子らとの共同研究)。

小さい子ジカは死にやすい

エゾシカの出産日と死亡率の関係を調べた。遅生まれの子ジカは冬を迎えるまでの生長日数が限られるために、十分な体重に達する前に冬を迎え、死亡率が高くなる。その臨界体重は20kgであったが、これは岩手県五葉山の死亡個体の体重が20kg以下であり、生存個体がそれ以上であるのと対応していた。(松浦との共同研究)

Takatsuki, S. and Y. Matsuura. 2000. Higher mortality of smaller sika deer fawns. Ecological Research, 15: 237-240.

シカの初期死亡が初めて明らかに

金華山のシカで、1994年から2005年にあいだに生まれた234個体を追跡したところ、生後2年以内に96頭が死んだ。最初の1週間で死んだのは21頭で、オスのほうが多かった(13頭)。最初の冬に23.1%が死に、出生時からは32.5%が死んだ。2年目以降は死亡率が急に小さくなった。内訳をみるとカラスによる攻撃が18.9%、転落などの事故死が10.8%などで、不明が多かった(59.5%)。(南、大西らとの協同研究)

Minami, M., N. Ohnishi, N. Higuchi, and S. Takatsuki. 2009. Early mortality of sika deer, Cervus nippon, on Kinkazan Island, northern Japan. Mammal Study, 34: 117-122.

シカの栄養状態診断指標としての腎脂肪

岩手県五葉山のシカは狩猟されているため低密度で栄養状態がよい集団である。性、年齢によっても季節的なパターンが違うが、その基礎として腎脂肪指数と大腿骨髄脂肪の関係を示した。

Takatsuki, S. 2000. Kidney fat and marrow fat indices of the sika deer population at Mt. Goyo, northern Japan. Ecological Research, 15: 453-457.

Takatsuki, S. 2001. Assessment of nutritional condition in sika deer by color of femur and mandible marrows. Mammal Study, 26: 73-76.

シカの歯の摩滅。同じ島でも場所により違う

Florent Rivals, Seiki Takatsuki, Rosa Maria Albert, and Laia Maci�. 2014.

Bamboo feeding and tooth wear of three sika deer (Cervus nippon) populations from northern Japan.

Journal of Mammalogy, 95:1043-1053.

Rivalsさんはフランス人でいまスペインの古生物学研究所にいます。大量死に興味があるらしく、私たちの1984年の金華山シカ大量死の論文を読んで私に連絡をくれ、標本を調べさせてほしいということで昨年麻布大学に来ました。ニホンジカにとってはササが重要であること、金華山は特殊でササを食いつくし、今はシバに依存的であることを話し、その流れで論文を書きました。Rivalsさんの手法はシリコンで臼歯の表面を写し取り、それから雄型をとって電顕で表面の摩耗を読み取るというものです。イネ科の葉には珪酸体というガラス質の小さな細胞があり、これが歯の表面をこすったり、けずったりするのですが、その珪酸体が植物の種によって形や大きさが違うため、表面の形が違うというわけです。金華山のシバを食べるときは、土壌鉱物が雨で歯につく機会が大きく、それが歯を大きくけずることがわかりました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます