今村 航

いままでやったことがないようなことをいっぱいできてうれしかったです。フクロウのことやネズミの骨のことなどが分かってすごく勉強になりました。「ダーウィンがきた」をみたのでさらによく分かりました。ネズミの骨を見つけ出すということはやったことがなかったので、きちょうな体験ができたと思いました。できたら、ネズミの骨の部分の名前を覚えたいです。このイベントにきてよかったです。

梶尾 祥太

ふだんはあまり体験しないフクロウの巣からネズミの骨を探してみるとねずみだけではなくさまざまな物があったのでおどろきました。

ネズミにも種るいがあるのは知っていたのですが、どうやって種類を見わけるのか分からなかったので知る事が出来たので良かったです。

金子 黎美

今日の分析作業は、いい経験になりました!!

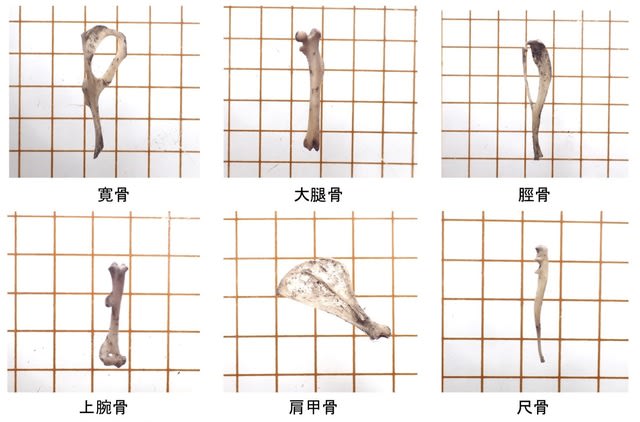

一番最初に、土を取って紙皿に入れた時、モグラの手の骨が入っていて自分でも目を丸くしました。そして、なぜかほとんどの骨が大腿骨で、少し上腕骨や下顎骨がまざっていました。鳥の口ばしや、下顎骨から歯を取ったりと、夏休みに行ったイベントと同じくらいにすごく面白かったです。

先生が1つ1つ丁ねいに教えてくれたり、分からないものがあると、くわしく説明して下さったので、いろんなことがたくさん覚えられました。

次のきかくがあったら、また応ぼします!!

坂田 雄悟

フクロウのすからネズミのほねを取り出すことができてとてもいいけいけんになりました。

清水 小百合

たくさんやってもきりがないのでおどろきました。時間を忘れるくらいおもしろいです。骨が出てきてほしいと思った。けん甲こつを3,4回目でようやく1つでてきました。あごの部分が4~5つありました。

関野 椿子

はじめてさんかさせてもらったけど、高つき先生が、形や大きさをおしえてくださったので、たのしくほねをさがせることができました!!ありがとうございました。とくに、わたしがいんしょうにのこっているほねは、うたうおじさんです。ほんものを見たらほんとうにうたっているおじさんみたいでした♫たのしかったです。

千葉 楓音

思ったよりネズミじゃない動物の骨も入っていてびっくりした。鳥やリスの骨がかなりでてきた。ネズミの頭がまるまる1個でてきたときは、ちょっとこわくて、どうしたらそんな風になるんだろうとふしぎに思えた。また、虫の足、虫のさなぎ、ハチの巣まで出てきた。この巣はきょう存しているのかなとも考えた。今回、参加してみてよかったと思えた。

塚原 朋士

今日、骨を探す前、小さくて土とまざってわからなかったりして、30分くらいであきるだろうと思っていたけれど、やってみると楽しく2時間があっという間に感じました。

楽しく「頭骨」「肩甲骨」など、いろいろな骨があることを知れました。「すごい」「これを見せてくれませんか」など、ほかの人とも話せたりできて良かったです。

地方、場所、気候などによって、とれるネズミなど、とれるもの、巣立ちの時季はちがうのかとぎもんになりました。今日はきちょうな体験をありがとうございました。またしたいです。

平石 千畝

骨集めとネズミの首が出てきたのが楽しかったです。ネズミの首をみていると少しかわいそうに思いました。フクロウは食いしんぼうだと思いました。

美濃部 篤哉

今回は骨の形と名前が印象に残りました。P骨は骨に穴が空いているのでP骨になっていたり、尺骨が歌っている人に見えるので歌う人になっていることです。このことをおぼえておき、他の動物にその骨があるかどうか見てみようと思いました。また参加したいです。

目野 朔太郎

ぼくは新聞でこのことを知りました。ぼくは自分の中で、「あまり骨はでないかな~」と思ったけど、たくさんできてびっくりしました。またもぐらの手、鳥のくちばしもでてきてとってもたのしかったです。

今村 彩子

フクロウのエサのとり方だけでなく、ネズミの特徴や違いも教えていただき、大変興味深いものでした。また、ネズミ以外の色々な動物の骨が出てきたので、多様な世界だなあと感じました。とても小さい骨なのに、先生はすぐに何か判るので、さすが専門家!!と思いました。

今村 剛

これまで知らなかったフクロウとネズミの生態を大いに勉強させていただき、またフクロウになった気分で実感することができました。ネズミの骨の小ささと精密さに驚きました。貴重な機会をいただきありがとうございました。

江尻 なな美

フクロウと猫のことが良く分かったので、良かったです。

ネズミの骨を間近で見れたので良かったです。私は獣医師をめざしているので、良い参考になりました。

江尻 真太郎

フクロウの巣からネズミの骨を探し、さらに骨の種類ごとに仕分ける作業はなかなか体験できないことであり、とても楽しかったです。子供にとっても貴重な体験となり、動物の生態や体の仕組みを学べ、良かったと思います。ありがとうございました。

木地本 重徳

野鳥観察はよく出かけますが、ペレットの分析ははじめてで、実際のものを目前で見て良い経験でした。こういう作業を続けられるのは大変ですね。頭が下がります。フクロウの姿を見ることは何回かしましたが・・・。

薦田 洋子

フクロウに興味があり申し込みました。案内を読んで自分にもできるだろうか?と思いましたが、意外にも多くの骨を見つけることができ、うれしかったです。始めると作業に夢中になり、眼鏡(老眼鏡)を忘れて「しまった!」と思いましたが、ルーペを持っていて役に立ちました。

ネズミの種類もわかったり(2種類ですが)骨のつながり方も知ることができ、良かったと思います。先週の「ダーウィンが来た!」を楽しく観ましたので、今日とのつながりがあり、とてもよい機会になりました。

ありがとうございました。

坂田 憲一

普段それほど気にしていない巣の中にも色々な情報を得ることができるのだと知った。また、機会があればこのような体験に参加したいと思います。

坂田 美幸

見ていてかわいいと思っていたフクロウの生態を知るとても良い学びの場でした。ネズミの体の構造を知る機会はこれからもない?かもしれないので骨を見ておどろきでした。子供も集中して1時間以上作業しました。先生をはじめ、皆様に親切にしていただき、ありがとうございました。子供はとても楽しかったそうです。

新藤 はるな

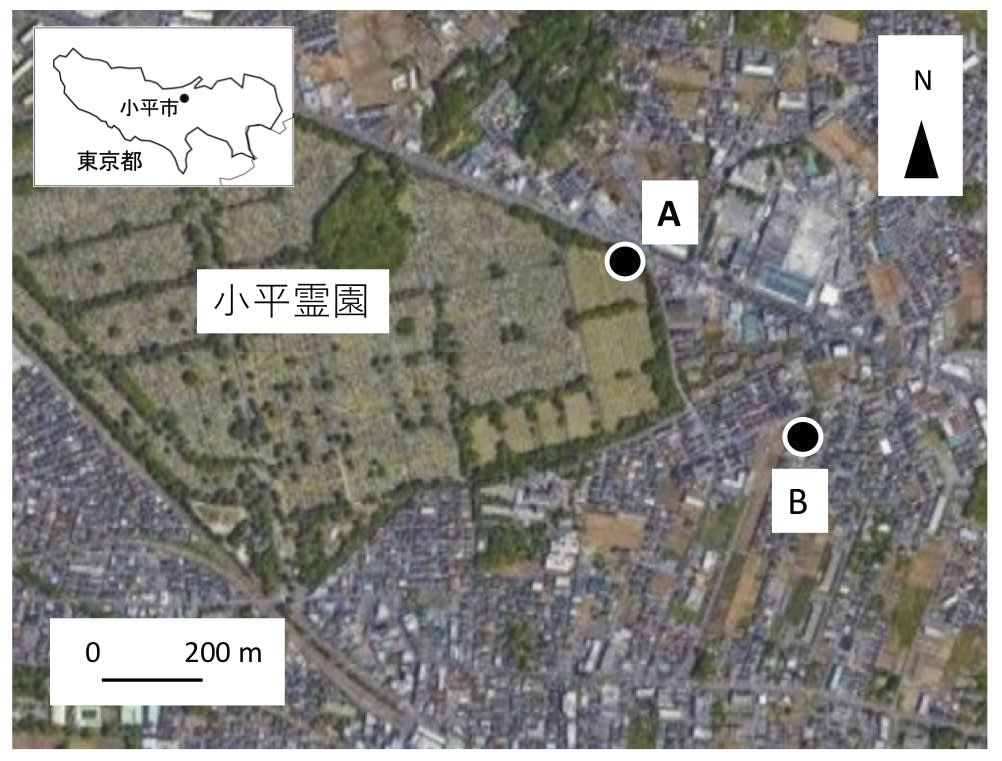

どういう場所に何ネズミがいるのか解説を聞くことで楽しく骨を探せました。フクロウの巣箱をしかける活動にも関心がわきました。実物をさわる貴重な体験をさせて頂き、楽しかったです。また、こういう講座がありましたら、参加したいです。ありがとうございました。

関野 貴之

高槻先生が様々な背景や根拠を示してくださったので、大変興味深く参加させていただきました。先生がおっしゃったように、実物に触れることが子どもたちには大事だと思います。短い時間ではありませんでしたが、娘も集中して、かつ細部まで観察をしておりました。先生には多様な質問にも快く答えていただき感謝しております。ありがとうございました。また次回も参加したいと思います。

千葉 千絵

今日は初めてワークショップに参加させて頂きました。青森のりんご畑で、フクロウの住む木を切ったら、ねずみが増えてしまったが、フクロウが再び住めるようにしたら、またねずみが減り、農家と動物が共存できるという事に嬉しい気持ちになりました。ヒトとフクロウとねずみが良いバランスで生きていける世の中になったら良いなと思います。骨の分類もとても勉強になりました。色々なものが出てきておどろきました。なかなかこういう機会はないので、興味深かったです。ありがとうございました。

塚原 朋子

フクロウの食性をよく見ることができて、とても面白く興味深かったです。もっと長時間でじっくり分類できても良かったと思います。リンゴ畑のフクロウとの共生については、とても素晴らしいと思います。

<博物館:ありがとうございます。子供さんの参加があったので2時間以上は難しいと判断しました。>

檜山 幸子

ネズミのこと大変参考になりました。いつもながら骨の分別になると判断迷うことが多く、まわりの方と「これ何~」とききながら楽しくできましたが、習得までは仲々~。ありがとうございました。

平石 康久

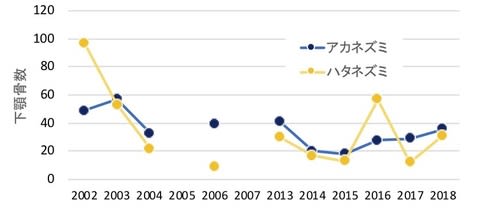

色々な骨が出てきて大変楽しかったです。森ネズミとハタネズミの違い、森を狩場とするフクロウと牧場を狩場とするフクロウの戦略の違いも興味深かったです。

いままでやったことがないようなことをいっぱいできてうれしかったです。フクロウのことやネズミの骨のことなどが分かってすごく勉強になりました。「ダーウィンがきた」をみたのでさらによく分かりました。ネズミの骨を見つけ出すということはやったことがなかったので、きちょうな体験ができたと思いました。できたら、ネズミの骨の部分の名前を覚えたいです。このイベントにきてよかったです。

梶尾 祥太

ふだんはあまり体験しないフクロウの巣からネズミの骨を探してみるとねずみだけではなくさまざまな物があったのでおどろきました。

ネズミにも種るいがあるのは知っていたのですが、どうやって種類を見わけるのか分からなかったので知る事が出来たので良かったです。

金子 黎美

今日の分析作業は、いい経験になりました!!

一番最初に、土を取って紙皿に入れた時、モグラの手の骨が入っていて自分でも目を丸くしました。そして、なぜかほとんどの骨が大腿骨で、少し上腕骨や下顎骨がまざっていました。鳥の口ばしや、下顎骨から歯を取ったりと、夏休みに行ったイベントと同じくらいにすごく面白かったです。

先生が1つ1つ丁ねいに教えてくれたり、分からないものがあると、くわしく説明して下さったので、いろんなことがたくさん覚えられました。

次のきかくがあったら、また応ぼします!!

坂田 雄悟

フクロウのすからネズミのほねを取り出すことができてとてもいいけいけんになりました。

清水 小百合

たくさんやってもきりがないのでおどろきました。時間を忘れるくらいおもしろいです。骨が出てきてほしいと思った。けん甲こつを3,4回目でようやく1つでてきました。あごの部分が4~5つありました。

関野 椿子

はじめてさんかさせてもらったけど、高つき先生が、形や大きさをおしえてくださったので、たのしくほねをさがせることができました!!ありがとうございました。とくに、わたしがいんしょうにのこっているほねは、うたうおじさんです。ほんものを見たらほんとうにうたっているおじさんみたいでした♫たのしかったです。

千葉 楓音

思ったよりネズミじゃない動物の骨も入っていてびっくりした。鳥やリスの骨がかなりでてきた。ネズミの頭がまるまる1個でてきたときは、ちょっとこわくて、どうしたらそんな風になるんだろうとふしぎに思えた。また、虫の足、虫のさなぎ、ハチの巣まで出てきた。この巣はきょう存しているのかなとも考えた。今回、参加してみてよかったと思えた。

塚原 朋士

今日、骨を探す前、小さくて土とまざってわからなかったりして、30分くらいであきるだろうと思っていたけれど、やってみると楽しく2時間があっという間に感じました。

楽しく「頭骨」「肩甲骨」など、いろいろな骨があることを知れました。「すごい」「これを見せてくれませんか」など、ほかの人とも話せたりできて良かったです。

地方、場所、気候などによって、とれるネズミなど、とれるもの、巣立ちの時季はちがうのかとぎもんになりました。今日はきちょうな体験をありがとうございました。またしたいです。

平石 千畝

骨集めとネズミの首が出てきたのが楽しかったです。ネズミの首をみていると少しかわいそうに思いました。フクロウは食いしんぼうだと思いました。

美濃部 篤哉

今回は骨の形と名前が印象に残りました。P骨は骨に穴が空いているのでP骨になっていたり、尺骨が歌っている人に見えるので歌う人になっていることです。このことをおぼえておき、他の動物にその骨があるかどうか見てみようと思いました。また参加したいです。

目野 朔太郎

ぼくは新聞でこのことを知りました。ぼくは自分の中で、「あまり骨はでないかな~」と思ったけど、たくさんできてびっくりしました。またもぐらの手、鳥のくちばしもでてきてとってもたのしかったです。

今村 彩子

フクロウのエサのとり方だけでなく、ネズミの特徴や違いも教えていただき、大変興味深いものでした。また、ネズミ以外の色々な動物の骨が出てきたので、多様な世界だなあと感じました。とても小さい骨なのに、先生はすぐに何か判るので、さすが専門家!!と思いました。

今村 剛

これまで知らなかったフクロウとネズミの生態を大いに勉強させていただき、またフクロウになった気分で実感することができました。ネズミの骨の小ささと精密さに驚きました。貴重な機会をいただきありがとうございました。

江尻 なな美

フクロウと猫のことが良く分かったので、良かったです。

ネズミの骨を間近で見れたので良かったです。私は獣医師をめざしているので、良い参考になりました。

江尻 真太郎

フクロウの巣からネズミの骨を探し、さらに骨の種類ごとに仕分ける作業はなかなか体験できないことであり、とても楽しかったです。子供にとっても貴重な体験となり、動物の生態や体の仕組みを学べ、良かったと思います。ありがとうございました。

木地本 重徳

野鳥観察はよく出かけますが、ペレットの分析ははじめてで、実際のものを目前で見て良い経験でした。こういう作業を続けられるのは大変ですね。頭が下がります。フクロウの姿を見ることは何回かしましたが・・・。

薦田 洋子

フクロウに興味があり申し込みました。案内を読んで自分にもできるだろうか?と思いましたが、意外にも多くの骨を見つけることができ、うれしかったです。始めると作業に夢中になり、眼鏡(老眼鏡)を忘れて「しまった!」と思いましたが、ルーペを持っていて役に立ちました。

ネズミの種類もわかったり(2種類ですが)骨のつながり方も知ることができ、良かったと思います。先週の「ダーウィンが来た!」を楽しく観ましたので、今日とのつながりがあり、とてもよい機会になりました。

ありがとうございました。

坂田 憲一

普段それほど気にしていない巣の中にも色々な情報を得ることができるのだと知った。また、機会があればこのような体験に参加したいと思います。

坂田 美幸

見ていてかわいいと思っていたフクロウの生態を知るとても良い学びの場でした。ネズミの体の構造を知る機会はこれからもない?かもしれないので骨を見ておどろきでした。子供も集中して1時間以上作業しました。先生をはじめ、皆様に親切にしていただき、ありがとうございました。子供はとても楽しかったそうです。

新藤 はるな

どういう場所に何ネズミがいるのか解説を聞くことで楽しく骨を探せました。フクロウの巣箱をしかける活動にも関心がわきました。実物をさわる貴重な体験をさせて頂き、楽しかったです。また、こういう講座がありましたら、参加したいです。ありがとうございました。

関野 貴之

高槻先生が様々な背景や根拠を示してくださったので、大変興味深く参加させていただきました。先生がおっしゃったように、実物に触れることが子どもたちには大事だと思います。短い時間ではありませんでしたが、娘も集中して、かつ細部まで観察をしておりました。先生には多様な質問にも快く答えていただき感謝しております。ありがとうございました。また次回も参加したいと思います。

千葉 千絵

今日は初めてワークショップに参加させて頂きました。青森のりんご畑で、フクロウの住む木を切ったら、ねずみが増えてしまったが、フクロウが再び住めるようにしたら、またねずみが減り、農家と動物が共存できるという事に嬉しい気持ちになりました。ヒトとフクロウとねずみが良いバランスで生きていける世の中になったら良いなと思います。骨の分類もとても勉強になりました。色々なものが出てきておどろきました。なかなかこういう機会はないので、興味深かったです。ありがとうございました。

塚原 朋子

フクロウの食性をよく見ることができて、とても面白く興味深かったです。もっと長時間でじっくり分類できても良かったと思います。リンゴ畑のフクロウとの共生については、とても素晴らしいと思います。

<博物館:ありがとうございます。子供さんの参加があったので2時間以上は難しいと判断しました。>

檜山 幸子

ネズミのこと大変参考になりました。いつもながら骨の分別になると判断迷うことが多く、まわりの方と「これ何~」とききながら楽しくできましたが、習得までは仲々~。ありがとうございました。

平石 康久

色々な骨が出てきて大変楽しかったです。森ネズミとハタネズミの違い、森を狩場とするフクロウと牧場を狩場とするフクロウの戦略の違いも興味深かったです。