🌸須佐之男命とは何者か1

⛳土居光知の業績

☆古事記の研究で、本居宣長と津田左右吉に土居光知をつけ加えたい

*土居は『古事記』を全世界的な視野から独自で説得力のある解釈を示した

⛳土居光知の業績

☆古事記の研究で、本居宣長と津田左右吉に土居光知をつけ加えたい

*土居は『古事記』を全世界的な視野から独自で説得力のある解釈を示した

*『古事記』に焦点をしばって『文学序説』の見解を紹介する

*土居は、原始時代の劇は葬式から発生したと考えた

*土居は、原始時代の劇は葬式から発生したと考えた

*土居光知は、死者のまえで数日間、鳥の物真似をしたと推測した

*笑わせるために滑稽味を帯びていたに違いない

*その所作の目的は、死者の魂を呼び戻すことにあったと推量する

*自ずから、演者はおのおの鳥の仮面をかぶっていたのでは

☆神楽の起源天宇受売命の天の石屋戸の踊り

*自ずから、演者はおのおの鳥の仮面をかぶっていたのでは

☆神楽の起源天宇受売命の天の石屋戸の踊り

*我々はここに、我国の演劇の起原を見ることができる

*天宇受売命の性的舞踏と、八百万の神神の哄笑

*天宇受売命の性的舞踏と、八百万の神神の哄笑

*この世を去った天照大御神を呼び戻すための喜歌劇であったのだ

⛳古事記は喜劇である

☆土居は、ギリシアでの悲劇と喜劇は双生児と想像している

⛳古事記は喜劇である

☆土居は、ギリシアでの悲劇と喜劇は双生児と想像している

*喜劇とは、悲劇の要素を中にこめ

*それを融かしたユウモアの劇をさす

☆狂言は常は能楽の間にはさむ

*狂言をはさまずして演じつづけることは想像し得ない

☆シェイクスピアの悲劇に於いても

☆シェイクスピアの悲劇に於いても

*悲痛や恐怖をそそる場面の後には必ず滑稽の場面がある

*古代の祭礼や葬式に於いても茶番劇が要求されていた

*古代の祭礼や葬式に於いても茶番劇が要求されていた

☆陰部をちらつかせる性的舞踏が哄笑を呼んだ「天の石屋戸」の劇

*夜を徹して行なわれる高千穂の夜神楽においても

*コメディー・リリーフとエロチックな場面が

*要所要所にかならず挟まれていた

☆以上が演劇の起源に関する土居の考察である

☆以上が演劇の起源に関する土居の考察である

☆土居自身がそういう言葉を使っているわけではないが

*古事記は、コメディー・リリーフと見るのである

⛳天照大御神の弟

☆「天の石屋戸」のドラマがあって、天照大御神が蘇り

*世に明るさが取り戻され、須佐之男命は高天原から追放される

☆須佐之男命

*稲作と機織に妨害行為と、大嘗の儀を冒漬する「天津罪」を犯して

*高天原から追放されたが、ここでは蚕と稲の発生に関わっている

*須佐之男命の行動に多くの矛盾が有る

☆天照大御神の弟ではなく、ずっと原初の神と見る必要がある

☆天照大御神の弟ではなく、ずっと原初の神と見る必要がある

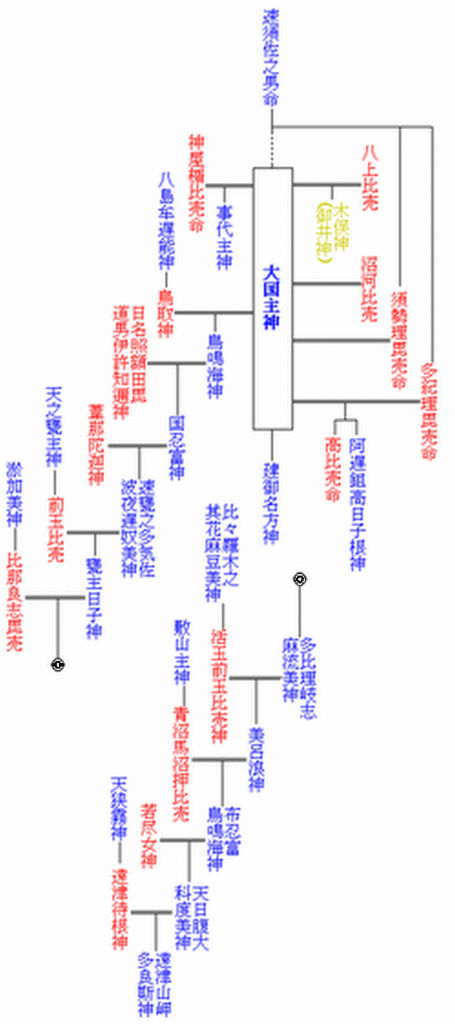

*須佐之男命の後裔とされる出雲国の祖神大国主命

*別名大穴牟遅神となっている

*大穴持神なら、天照大御神よりも古い神である

*大穴持神なら、天照大御神よりも古い神である

☆火山の神格化、大穴持神⇒大国主神

*稲作の神であることが明らかな天照大御神より古い神である

☆『古事記』の編者(作者)

*葦原中国=出雲が、高天原に服従する成行きの必然性を物語るものとし

*大国主神に先立つ出雲の祖神須佐之男命は

*天照大御神の弟であっとという逆立ちの系譜を編み出し

*古層に属する出雲神話を、新しい地層の高天原神話に挟みこむ構成で

*両者の統一を図ったものと考えられる

*須佐之男命の高天原追放と、八俣の大蛇退治のあいだに挟まれた

*前後に全く関係のない五穀の起原を語る神話は

*どこか別のところから持って来て強引に嵌め込んだ痕跡が歴然だ

☆天武天皇と稗田阿礼

☆天武天皇と稗田阿礼

*大和朝廷には、伝わるはずのない出雲系の神話や歌謡

* 一体どうして自分のものにすることができたのだろう

*答えは『延喜式』の記述によって知ることができる

*答えは『延喜式』の記述によって知ることができる

(敬称略)

⛳知識の向上目指し、記事を参考に自分のノートとしてブログに記載

⛳出典内容の共有、出典の購読、視聴に繋がればと思いブログで紹介

☆記事内容ご指摘あれば、訂正・削除します

⛳私の知識不足の為、記述に誤り不明点あると思います

⛳投資は、自己責任、自己満足、自己判断で

⛳詳細は、出典原書・記事・番組・画像でご確認ください

⛳出典、『「古事記」の真実』

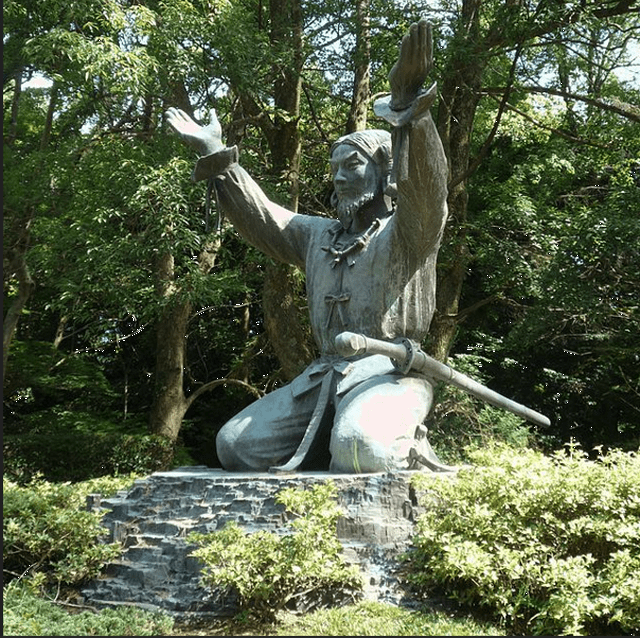

古代の式場

「原始時代の劇は葬式」「古事記は喜劇」「大穴持神=大国主命」

(ネットより画像引用)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます