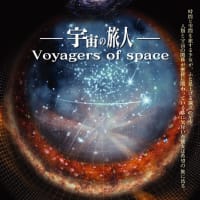

※ イトカワに着地したターゲットマーカー反射の様子

(TOP画像提供:JAXA)

日時:平成22年7月8日(木) 午後4時~5時

場所:NEC関西支社(大阪市OBP内)

講座タイトル:NECソリューション公開講座 in 関西2010

「『はやぶさ』の帰還、そして新たな旅立ち」

話者:小笠原雅弘(日本電気航空宇宙システム株式会社

宇宙・情報システム事業部)

サブタイトル:

2010年6月13日、深夜。

ウルル・カタジュの上空を二条の流れ星が西から東へ流れた。

一個は途中で爆発を繰り返しながら砂漠の闇に消えていった。

そして小さな輝きだけが残った。

60億Kmもの旅をして「はやぶさ」が届けてくれたものは…

■宇宙のタイトロープ

ここで。

今回の講演会の話者である小笠原氏について、少し触れたい。

と言っても。

講演の冒頭を聞き逃してしまったこともあって。

お名前を知ったのも、講演終了後に司会の方に伺いにいって

初めて判ったのではあるが。

この小笠原氏が。

ブログサイト「人生ご縁となりゆきで」を主筆するすばる氏によれば、

「※テラキンさん曰く「宇宙研の科学衛星はすべて知り尽くして

いらっしゃる方」

ということである。

事前にこれを知っていれば、万艱を排してでも開始時間に

間に合わせるべく努力をしたのだが…。

まあそれも、一つの出会いの縁だったのだと考えよう。

さて。

この小笠原氏のトークであるが。

実に心地よい響きなのである。

先の、大阪市立科学館の飯山学芸員のトークが、基本は

感情移入を抑えた淡々とした語り(悪口ではありません。

念のため。飯山学芸員の語り口も、僕は大好きです!)

であることに比して。

小笠原氏のそれは。

適度に感情が入り、話を展開する上でも上手く聴衆を

”乗せて”いく呼吸感がある。

勿論それは、過度に話をデコレーションしたりする類の

ものでは無く、程よい頃合の匙加減なのである。

全く。

お話だけ伺っていると、とても技術畑の御仁とは思えない

程である(失礼!)。

こういう方の学会発表も、楽しそうだろうな。

それとも、そういうシチュエーションでは雰囲気が一転

するのだろうか?

講演終了後。

そんなことを、ふと思っていた次第である。

閑話休題。

話は、いよいよはやぶさの旅路へと移ってきた。

2003年5月9日13時29分25秒。

内之浦を出立したはやぶさは、芸術的な軌道制御を持って

地上3700Km上空にて地球スイングバイを実現させる。

その軌道に許された誤差は。

位置は1km以下、速度に至っては1cm/s以下という

途方も無いレベル。

その。

イゼルローン回廊とは比較にならないタイトな回廊の中を。

あたかも、軌条の上を滑るが如く近づき、駆け去っていく

はやぶさ。

その機体は、正確に4Km/sの加速を行った結果、

34Km/sの加速度を有することとなった。

その分、地球の位置エネルギーが等価交換されて減少した

訳であるが、だからといって地球が太陽に向かって落っこちる

ことはありませんというベタなジョークも、こうした畏まった

席で聞くと妙に可笑しいものである…。

#講演では触れられていなかったが、NECのHPにある

コラムでは、このスイングバイが成功裏に終わった際に、

NASAからおめでとう!というメールが届いたのだと

言う。

追いつこうとしても、常に遥か先を走り続ける存在だった

NASAからのこの言葉。

技術者として、どれほど矜持を満たすものであったのかは

想像に難くない。

■求めよ、されば与えられん

そして。

いよいよ、運命の刻。

2005年のイトカワ接近へ。

観測データと、光学撮影データから。

イトカワの表面にクレーターが殆ど見当たらないことに、

まず驚いた、と氏は説明する。

しかもその表面は岩塊だらけであり、着陸地点を探すのにも

一苦労したと。

唯一、MUSES-C(SEA)と名付けられた着陸ポイント

のみが平地様の状況であったことは、

「よくしたもので」

という表現を、氏は使われていたが。

「求めよ、されば与えられん」

(新約聖書 マタイによる福音書より)

と、本当は仰りたかったのではないか?

そのような印象を、言葉の端々に受けた。

勿論それは、他力本願なものではなく、人智を尽くして天命を

待つといった趣意のものである。

着陸ポイントが定まれば。

いよいよ、タッチダウンの決行となる。

その困難さを類推することは、重力の井戸の底の頚城から逃れ

られない旧人類にとっては非常に困難であるが。

トランポリンの上に飛び降りながらも、飛び跳ねない技術が

必要、とでも言えばいいだろうか。

なにせ。

イトカワの重力は、地球の1/10万しかないのである。

一見無重力に見えるISSでさえ、1/1千~1/1万の重力は

存在しているのである。

それを単位一つか二つ下回るほどの低レベルの重力しかない。

そんな天体にそのまま着陸したところで、そのまま弾き返されて

しまうのがおちである。

勿論。

そうした事態はとうに予測されたこととして、はやぶさでは

十全な対策を施されている。

それが、

① ターゲットマーカーによる精密着地誘導

② サンプラーホーンによるタッチダウン(一撃離脱)

③ ①~②を、はやぶさによる自律制御にて遂行

である。

このうち。

①のターゲットマーカーについての、氏の解説が楽しかった。

まず第一に、ターゲットマーカーの内部機構。

ターゲットマーカー自身、イトカワ上空約40mから放出される。

これ自身は、特に何の姿勢制御能力がある訳でもないので、

コントロールとタイミングさえ正確であれば、そのまま

射出角度と速度(10~30cm/s)を維持してイトカワに

衝突する。

ここで問題となるのが、先ほど紹介したイトカワの極低重力であり、

マーカー自身が簡単に弾き返されてしまうことを防ぐために、ある

工夫が施されている。

それが、日本古来のお手玉に倣った内部構造である。

簡単に言えば、ターゲットマーカーの内部にはビーズが詰められて

おり、イトカワ表面に衝突した際も、そのビーズ同士が様々な

ベクトルでぶつかり合うことで、イトカワからの反力を極端に

減衰させてくれる。

その反発係数たるや、0.1というレベルであるから。

イトカワ表面にぶつかった際も、殆ど弾まずにベチョッと張り付く

ような形で固定してくれることを想定している。

更に。

特徴的なのが、その外観。

はやぶさ本体から、2秒に1回の割合で行われるストロボ発光。

それを効率的に反射することで、マーカーの所在位置と相対距離を

はやぶさに伝えること。

これが、マーカーの主目的となる。

そのために、マーカー表面は反射材で覆われているのであるが。

実は、この反射材。

全くの民生品だということである。

道路に埋め込まれているキャッツアイのような民生品の反射材が

そのまま使用されており、はるか宇宙空間を剥き出しで旅した

挙句にイトカワ表面できちんと反射してくれているのだ。

そう思うとき。

道路のキャッツアイにさえ、愛しげな眼差しを向けてしまいそうに

なるではないか(笑)。

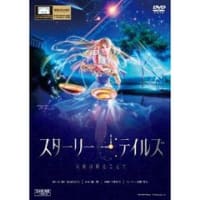

(画像提供:JAXA(ISAS))

ちなみに、上が通常撮影。

下が、ストロボONにした撮影。

マーカーの反射の状況がよく分かる。

はやぶさも、この光を目印にタッチダウンを試みたんだと思うと、

尚更感慨深い(笑)。

そして。

いよいよ、イトカワ上空海戦の始まりである。

(この稿、続く)

(TOP画像提供:JAXA)

日時:平成22年7月8日(木) 午後4時~5時

場所:NEC関西支社(大阪市OBP内)

講座タイトル:NECソリューション公開講座 in 関西2010

「『はやぶさ』の帰還、そして新たな旅立ち」

話者:小笠原雅弘(日本電気航空宇宙システム株式会社

宇宙・情報システム事業部)

サブタイトル:

2010年6月13日、深夜。

ウルル・カタジュの上空を二条の流れ星が西から東へ流れた。

一個は途中で爆発を繰り返しながら砂漠の闇に消えていった。

そして小さな輝きだけが残った。

60億Kmもの旅をして「はやぶさ」が届けてくれたものは…

■宇宙のタイトロープ

ここで。

今回の講演会の話者である小笠原氏について、少し触れたい。

と言っても。

講演の冒頭を聞き逃してしまったこともあって。

お名前を知ったのも、講演終了後に司会の方に伺いにいって

初めて判ったのではあるが。

この小笠原氏が。

ブログサイト「人生ご縁となりゆきで」を主筆するすばる氏によれば、

「※テラキンさん曰く「宇宙研の科学衛星はすべて知り尽くして

いらっしゃる方」

ということである。

事前にこれを知っていれば、万艱を排してでも開始時間に

間に合わせるべく努力をしたのだが…。

まあそれも、一つの出会いの縁だったのだと考えよう。

さて。

この小笠原氏のトークであるが。

実に心地よい響きなのである。

先の、大阪市立科学館の飯山学芸員のトークが、基本は

感情移入を抑えた淡々とした語り(悪口ではありません。

念のため。飯山学芸員の語り口も、僕は大好きです!)

であることに比して。

小笠原氏のそれは。

適度に感情が入り、話を展開する上でも上手く聴衆を

”乗せて”いく呼吸感がある。

勿論それは、過度に話をデコレーションしたりする類の

ものでは無く、程よい頃合の匙加減なのである。

全く。

お話だけ伺っていると、とても技術畑の御仁とは思えない

程である(失礼!)。

こういう方の学会発表も、楽しそうだろうな。

それとも、そういうシチュエーションでは雰囲気が一転

するのだろうか?

講演終了後。

そんなことを、ふと思っていた次第である。

閑話休題。

話は、いよいよはやぶさの旅路へと移ってきた。

2003年5月9日13時29分25秒。

内之浦を出立したはやぶさは、芸術的な軌道制御を持って

地上3700Km上空にて地球スイングバイを実現させる。

その軌道に許された誤差は。

位置は1km以下、速度に至っては1cm/s以下という

途方も無いレベル。

その。

イゼルローン回廊とは比較にならないタイトな回廊の中を。

あたかも、軌条の上を滑るが如く近づき、駆け去っていく

はやぶさ。

その機体は、正確に4Km/sの加速を行った結果、

34Km/sの加速度を有することとなった。

その分、地球の位置エネルギーが等価交換されて減少した

訳であるが、だからといって地球が太陽に向かって落っこちる

ことはありませんというベタなジョークも、こうした畏まった

席で聞くと妙に可笑しいものである…。

#講演では触れられていなかったが、NECのHPにある

コラムでは、このスイングバイが成功裏に終わった際に、

NASAからおめでとう!というメールが届いたのだと

言う。

追いつこうとしても、常に遥か先を走り続ける存在だった

NASAからのこの言葉。

技術者として、どれほど矜持を満たすものであったのかは

想像に難くない。

■求めよ、されば与えられん

そして。

いよいよ、運命の刻。

2005年のイトカワ接近へ。

観測データと、光学撮影データから。

イトカワの表面にクレーターが殆ど見当たらないことに、

まず驚いた、と氏は説明する。

しかもその表面は岩塊だらけであり、着陸地点を探すのにも

一苦労したと。

唯一、MUSES-C(SEA)と名付けられた着陸ポイント

のみが平地様の状況であったことは、

「よくしたもので」

という表現を、氏は使われていたが。

「求めよ、されば与えられん」

(新約聖書 マタイによる福音書より)

と、本当は仰りたかったのではないか?

そのような印象を、言葉の端々に受けた。

勿論それは、他力本願なものではなく、人智を尽くして天命を

待つといった趣意のものである。

着陸ポイントが定まれば。

いよいよ、タッチダウンの決行となる。

その困難さを類推することは、重力の井戸の底の頚城から逃れ

られない旧人類にとっては非常に困難であるが。

トランポリンの上に飛び降りながらも、飛び跳ねない技術が

必要、とでも言えばいいだろうか。

なにせ。

イトカワの重力は、地球の1/10万しかないのである。

一見無重力に見えるISSでさえ、1/1千~1/1万の重力は

存在しているのである。

それを単位一つか二つ下回るほどの低レベルの重力しかない。

そんな天体にそのまま着陸したところで、そのまま弾き返されて

しまうのがおちである。

勿論。

そうした事態はとうに予測されたこととして、はやぶさでは

十全な対策を施されている。

それが、

① ターゲットマーカーによる精密着地誘導

② サンプラーホーンによるタッチダウン(一撃離脱)

③ ①~②を、はやぶさによる自律制御にて遂行

である。

このうち。

①のターゲットマーカーについての、氏の解説が楽しかった。

まず第一に、ターゲットマーカーの内部機構。

ターゲットマーカー自身、イトカワ上空約40mから放出される。

これ自身は、特に何の姿勢制御能力がある訳でもないので、

コントロールとタイミングさえ正確であれば、そのまま

射出角度と速度(10~30cm/s)を維持してイトカワに

衝突する。

ここで問題となるのが、先ほど紹介したイトカワの極低重力であり、

マーカー自身が簡単に弾き返されてしまうことを防ぐために、ある

工夫が施されている。

それが、日本古来のお手玉に倣った内部構造である。

簡単に言えば、ターゲットマーカーの内部にはビーズが詰められて

おり、イトカワ表面に衝突した際も、そのビーズ同士が様々な

ベクトルでぶつかり合うことで、イトカワからの反力を極端に

減衰させてくれる。

その反発係数たるや、0.1というレベルであるから。

イトカワ表面にぶつかった際も、殆ど弾まずにベチョッと張り付く

ような形で固定してくれることを想定している。

更に。

特徴的なのが、その外観。

はやぶさ本体から、2秒に1回の割合で行われるストロボ発光。

それを効率的に反射することで、マーカーの所在位置と相対距離を

はやぶさに伝えること。

これが、マーカーの主目的となる。

そのために、マーカー表面は反射材で覆われているのであるが。

実は、この反射材。

全くの民生品だということである。

道路に埋め込まれているキャッツアイのような民生品の反射材が

そのまま使用されており、はるか宇宙空間を剥き出しで旅した

挙句にイトカワ表面できちんと反射してくれているのだ。

そう思うとき。

道路のキャッツアイにさえ、愛しげな眼差しを向けてしまいそうに

なるではないか(笑)。

(画像提供:JAXA(ISAS))

ちなみに、上が通常撮影。

下が、ストロボONにした撮影。

マーカーの反射の状況がよく分かる。

はやぶさも、この光を目印にタッチダウンを試みたんだと思うと、

尚更感慨深い(笑)。

そして。

いよいよ、イトカワ上空海戦の始まりである。

(この稿、続く)

| 小惑星探査機 はやぶさの大冒険 |

| 山根 一眞 | |

| マガジンハウス |