常念岳、蝶ヶ岳周回(テント泊)その1 からの続きです。

梯子を登ると穂高連峰が姿を現した。しかし、常念岳はまだ見えない。常念山脈の一角の蝶槍と、その奥に蝶ヶ岳らしき山が姿を見せていた。

常念岳とは、常に念じている僧がいる山という意味である。

その名の由来は、袈裟を纏った僧が雪形に現れるからとも言われるが、風に乗って読経の声が夜通し聞こえたからとの説もある。

私が今回この山を選んだのは、勿論この山の素晴らしさに魅かれたからだが、現在の自分の力量を試したいと思ったこともある。

さて、前常念岳への岩場に差し掛かると、高木は消えて、ハイマツとナナカマドなどの低木帯となった。

また、登山道脇に高山植物と呼ばれる花々が多く観られるようになってきた。

先ず目を引いたのは、ハクサンシャクナゲ(ツツジ科ツツジ属)である。まだ蕾のものが多かったが、数は多かった。

所々でウラジロヨウラク(ツツジ科ヨウラクツツジ属)も咲いていた。

ツガザクラ(ツツジ科ツガザクラ属)が多く観られるのも、この山の特徴だろう。

こちらはアオノツガザクラ(ツツジ科ツガザクラ属)かと思ったが、オオツガザクラ(ツツジ科ツガザクラ属)かもしれない。

ツガザクラより数が少ないように見えた。

ウラジロナナカマド(バラ科ナナカマド属)もきれいに咲いていた。

こちらはハイマツ(マツ科マツ属)の雄花だ。雌雄同株で、雄花は今年枝の基部に、雌花は先につく。

コイワカガミ(イワウメ科イワカガミ属)は登山道脇に多かった。

ミヤマダイコンソウ(バラ科ダイコンソウ属)も多く観られた。

ミヤマゼンコ(せり科エゾノシシウド属)も多く観られた。

チングルマ(バラ科チングルマ属)は、前常念岳の山頂付近に多かった。

タカネヤハズハハコ(キク科ヤマハハコ属)も観られた。

高度を上げるにつれ、穂高連峰のほぼ全体が見えるようになってきた。

結局、岩場の登攀に手こずり、前常念岳に着いたのは10時55分になった。あまり食欲はなかったが、ここでパンを1つ食した。

前常念岳から常念岳にかけての尾根も、岩場であることに変わりがなかった。

ここまで登ると常念岳が見えるはずだが、ガスが掛かって山頂は見え隠れしていた。

ここで初めてザックから一眼レフを取り出して、山頂を確認した。

しばらくして、一度廃道となっていた常念乗越へ通じる道との分岐に出た。近道ではあるが上級者向きとあったので、荷物が多いことから通るのを止めた。

常念山脈の主稜線に着いたのは1時に近かった。槍ヶ岳はガスに隠れて見えなかった。

ふと見ると、ひとりのカメラマンがハイマツの中にカメラを向けていた。すぐにライチョウだとピンときた。急いで一眼レフをザックから取り出した。

見つけにくいが幼鳥もいた。幼鳥は数えると5羽いた。

親鳥は盛んに鳴いて幼鳥を呼んでいる。

幼鳥は食事に夢中だ。

その後親鳥が登山道に出て来て、幼鳥と共に道を横切ってハイマツの中に消えていった。

さて、ライチョウを観ている間に槍ヶ岳のガスが取れてきた。

常念岳の山頂に向かうかどうか悩んだ。山頂は空荷だとここから5分程度だ。

しかし、かなり疲れていた。また、明日の朝必ず登るので、今日の登頂は止めて常念乗越へ向けて下ることにした。

常念乗越へは300mあまり下る。途中で右足薬指が痛み出した。靴紐を調整しても治らない。結局、テント場までだましだまし歩いた。

岩の間にミヤマキンバイ(バラ科キジムシロ属)が咲いていて、元気づけられた。

ようやくテント場に着いたのは、当初の予定通りの2時30分だった。この日の常念岳山頂をパスした分が、余計にかかった時間と相殺された。

テント場に着いて足の指を確認した。特に靴ずれの症状は出ていなかった。

相変わらず食欲は進まず、夕食には重いソーセージと昼に食べるつもりだったパンを1つ食べて済ませた。

この日の夕方はガスが出て来て、撮影はできなかった。結局、テントから出ることはなく、翌朝を迎えることになった。

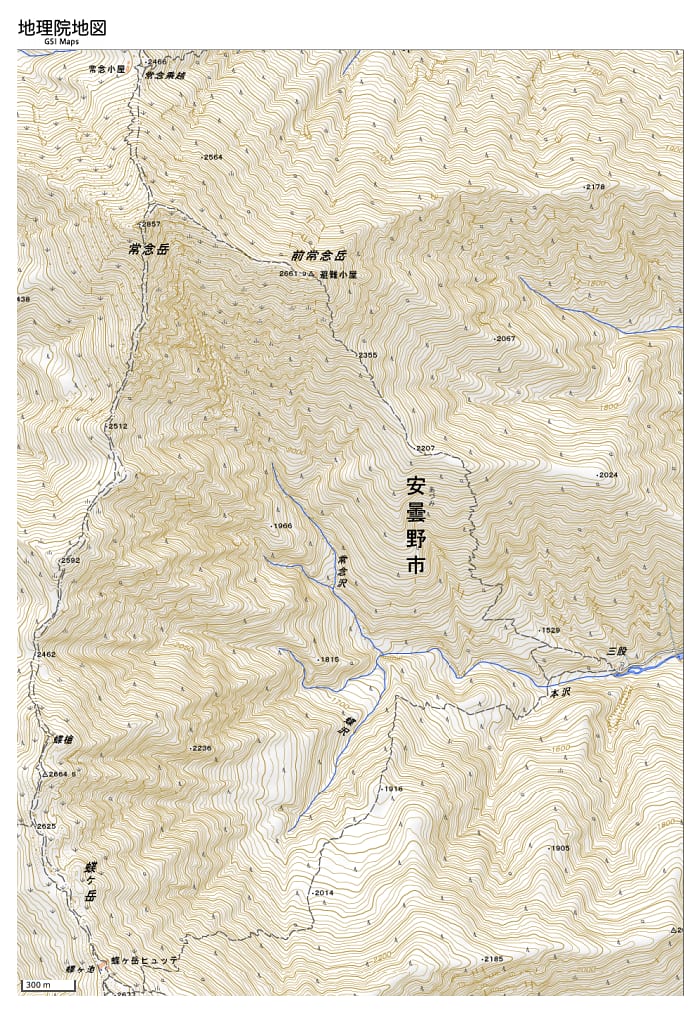

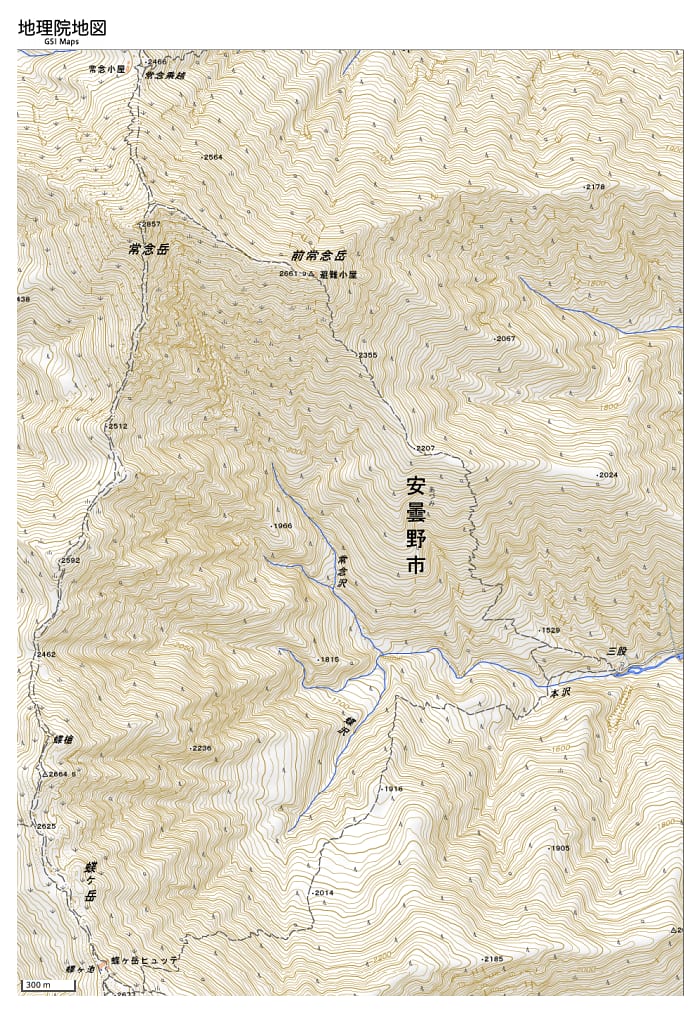

■ 今回歩いたルートと地理院地図

1日目: 三俣ゲート駐車場→三俣登山口→前常念岳→三俣への分岐→常念乗越(テント泊)

2日目: 常念乗越→常念岳→蝶槍→蝶ヶ岳→三俣登山口→三俣ゲート駐車場

常念岳、蝶ヶ岳周回(テント泊)その3に続く。

梯子を登ると穂高連峰が姿を現した。しかし、常念岳はまだ見えない。常念山脈の一角の蝶槍と、その奥に蝶ヶ岳らしき山が姿を見せていた。

常念岳とは、常に念じている僧がいる山という意味である。

その名の由来は、袈裟を纏った僧が雪形に現れるからとも言われるが、風に乗って読経の声が夜通し聞こえたからとの説もある。

私が今回この山を選んだのは、勿論この山の素晴らしさに魅かれたからだが、現在の自分の力量を試したいと思ったこともある。

さて、前常念岳への岩場に差し掛かると、高木は消えて、ハイマツとナナカマドなどの低木帯となった。

また、登山道脇に高山植物と呼ばれる花々が多く観られるようになってきた。

先ず目を引いたのは、ハクサンシャクナゲ(ツツジ科ツツジ属)である。まだ蕾のものが多かったが、数は多かった。

所々でウラジロヨウラク(ツツジ科ヨウラクツツジ属)も咲いていた。

ツガザクラ(ツツジ科ツガザクラ属)が多く観られるのも、この山の特徴だろう。

こちらはアオノツガザクラ(ツツジ科ツガザクラ属)かと思ったが、オオツガザクラ(ツツジ科ツガザクラ属)かもしれない。

ツガザクラより数が少ないように見えた。

ウラジロナナカマド(バラ科ナナカマド属)もきれいに咲いていた。

こちらはハイマツ(マツ科マツ属)の雄花だ。雌雄同株で、雄花は今年枝の基部に、雌花は先につく。

コイワカガミ(イワウメ科イワカガミ属)は登山道脇に多かった。

ミヤマダイコンソウ(バラ科ダイコンソウ属)も多く観られた。

ミヤマゼンコ(せり科エゾノシシウド属)も多く観られた。

チングルマ(バラ科チングルマ属)は、前常念岳の山頂付近に多かった。

タカネヤハズハハコ(キク科ヤマハハコ属)も観られた。

高度を上げるにつれ、穂高連峰のほぼ全体が見えるようになってきた。

結局、岩場の登攀に手こずり、前常念岳に着いたのは10時55分になった。あまり食欲はなかったが、ここでパンを1つ食した。

前常念岳から常念岳にかけての尾根も、岩場であることに変わりがなかった。

ここまで登ると常念岳が見えるはずだが、ガスが掛かって山頂は見え隠れしていた。

ここで初めてザックから一眼レフを取り出して、山頂を確認した。

しばらくして、一度廃道となっていた常念乗越へ通じる道との分岐に出た。近道ではあるが上級者向きとあったので、荷物が多いことから通るのを止めた。

常念山脈の主稜線に着いたのは1時に近かった。槍ヶ岳はガスに隠れて見えなかった。

ふと見ると、ひとりのカメラマンがハイマツの中にカメラを向けていた。すぐにライチョウだとピンときた。急いで一眼レフをザックから取り出した。

見つけにくいが幼鳥もいた。幼鳥は数えると5羽いた。

親鳥は盛んに鳴いて幼鳥を呼んでいる。

幼鳥は食事に夢中だ。

その後親鳥が登山道に出て来て、幼鳥と共に道を横切ってハイマツの中に消えていった。

さて、ライチョウを観ている間に槍ヶ岳のガスが取れてきた。

常念岳の山頂に向かうかどうか悩んだ。山頂は空荷だとここから5分程度だ。

しかし、かなり疲れていた。また、明日の朝必ず登るので、今日の登頂は止めて常念乗越へ向けて下ることにした。

常念乗越へは300mあまり下る。途中で右足薬指が痛み出した。靴紐を調整しても治らない。結局、テント場までだましだまし歩いた。

岩の間にミヤマキンバイ(バラ科キジムシロ属)が咲いていて、元気づけられた。

ようやくテント場に着いたのは、当初の予定通りの2時30分だった。この日の常念岳山頂をパスした分が、余計にかかった時間と相殺された。

テント場に着いて足の指を確認した。特に靴ずれの症状は出ていなかった。

相変わらず食欲は進まず、夕食には重いソーセージと昼に食べるつもりだったパンを1つ食べて済ませた。

この日の夕方はガスが出て来て、撮影はできなかった。結局、テントから出ることはなく、翌朝を迎えることになった。

■ 今回歩いたルートと地理院地図

1日目: 三俣ゲート駐車場→三俣登山口→前常念岳→三俣への分岐→常念乗越(テント泊)

2日目: 常念乗越→常念岳→蝶槍→蝶ヶ岳→三俣登山口→三俣ゲート駐車場

常念岳、蝶ヶ岳周回(テント泊)その3に続く。

今出勤ですが、暑くて倒れそうです。

山は涼しそうでいいですね。

登っているshuさんはそれどころではないでしょうけど、写真拝見するだけで、爽やかな風が吹いてくるようです。

高山植物も、こういう場所に生えるからこそ、高山植物なんですね。

頑張ったご褒美のように、ライチョウの親子も♡

今回はかなりしんどかった様子が伝わってきましたが、満足感は高かったのでは?

続きも楽しみにしています!

なつみかんさんの投稿が入って良かった!

仰るとおり、4月頃に常念には常念坊というお坊さんの雪形が現れて、農耕の春を告げます。

梯子を上ると視界が開けましたね。

岩場でも色んな高山植物が見られましたね。

こういう所で写真を撮るのも大変でしょう。

有難く拝見しています。

それにしても岩だらけの道ですね。

重い荷物を背負って歩くには、さぞ大変だったことでしょう。

ライチョウに出会えて良かったですね。

雛も5羽もいて。

あまり逃げないようですね。

槍ヶ岳が見えて来ました。

shuさんに深志高校の校歌に出て来るのは槍ヶ岳か、と言われてびっくり。

3番までには出て来ないので検索したら、5番まであるんですね!

4番に槍嶽が出て来ますね。知りませんでした。

3番までしか歌わなかったのです。

教えて下さって有難うございました。

お疲れで足が痛くなられたとのこと、ゆっくり休んで翌日に備えて下さい。

(と言っても、もう無事にお帰りになっていますが。)

下界の暑さにうんざりされておられるでしょうね。

こんな青空で、雲を見下ろし、緑の綺麗さが、

伝わってきます。

常に念じている僧がいる山、そんな常念岳で、

力量を試す登山、目標とともに、shuさんの

登山に対する真摯な考え方を感じます。

ハクサンシャクナゲの白にピンク、

こんな綺麗なシャクナゲ、さすが高山植物ですね

ウラジロヨウラク、ツガザクラ、アオノツガザクラ

ウラジロナナカマド、

どれも見たことも無い花、梅雨明けとともに、

青空の下、たくさんの花とライチョウを楽しめるshuさんの運の強さもありますね。

雪が残る穂高連峰、大きな岩、まさに北アルプス

楽しませていただきました^^

こんばんは。

体調が万全でない山行は辛いですね。

それでもお元気です。

とても真似できません。

私も夏バテで、体調がいまいちでした。

何もする気が起らず、さりとて暑くて寝てもいられず、困りました。

足は靴ずれだと原因がはっきりしているので安心できるのですが。

ライチョウはラッキーでしたね!

暑い中のご出勤、お疲れさまでした。

さて、なつみかんさんはご存知の植物が多かったことと思います。

今回は下調べをせずに出かけたので、現地で分からない植物もあり、帰ってから調べました。

いずれにせよ、植物は、やはり本来分布するところで育って欲しいものです。

ライチョウは名前の通り、雷を呼ぶと言い伝えられていて、晴天時は現れないのが普通です。

これは猛禽類から身を守るためです。

今回の山行は天気がよく、ライチョウは見られないと思っていました。

それが運よく現れたのでびっくりしました。

しかも、最短距離で1mほどの近さまで寄って来たので、二重の驚きでした。

山でライチョウに遭うのは、白馬岳で3回見た時以来かもしれません。

なつみかんさんのコメントを待って書かれたのですね。

何としおらしいこと。

さて、さざんかさんが松本深志高校のご出身だったことを覚えていました。

岳都松本ですので、校歌にも山の名前が真っ先に出てくるかと思いましたが、4番目でした。

校歌は大正11年に作られたそうで、作詞は当時の在校生だったと聞いてびっくりしました。

https://www.fukashi-alumni.org/column/komatsu/2016/10/101-2/

ちなみに私の小・中学校の校歌は、日本百名山の著者の深田久弥氏の作詞です。

さざんかさんはライチョウをご覧になったことはありませんか。

かわいそうに人を怖がることを知らず、そのために一時は猟師による捕獲で絶滅の危機にありました。

そして、今でも絶滅危惧種であることに変わりありません。

現在の絶滅危惧の要因は、猟師による捕獲ではなく、観光開発、登山者等が出すごみによる環境悪化が挙げられています。

そして、ゴミ問題に伴い、キツネやカラス、サルが、ライチョウが住む高山帯にまで登って来ることが原因です。

また、地球温暖化も今後の絶滅危惧の要因として懸念されています。

山から下りて、暑さ以上に困ったことが起きています。

それは最後に書こうと思います。大したことではありませんが・・

一段高いところに上がると、見える景色が変わるものですね。

仕事でも役職が上がることで、見る景色が変わったように思います。

本当はヒラの時から経営者の気持ちで周りを見られていたらよかったのにと思いました。

いきなり脱線して、ごめんなさい。

さて、高山植物の多くが、山に出かけないと観られない植物です。

最近ではヒマラヤの青いケシを常時展示する植物園があったり、技術の進歩が高山植物を身近にしてくれています。

きちんと管理されていれば、それはそれで大変良いことだと思います。

高山植物が好きになり、実際に山で咲いている風景を見てみたいと、山に出かけてくだされば、なお嬉しいです。

レンゲショウマが咲く御岳山富士峰園地は、存じませんでした。

御岳山どころか、高尾山にも出かけたことがないのです。

当然ですが、まだまだ行ったことがない山が多く、さらに行きたい山は増える一方です。

ヒナを連れた雌のライチョウ、何度か見たことがあります。

鳴き声で居場所が分かります。

一方、雄のライチョウは一度しか見たことがありません。

どこへ行っているのでしょうね。

暑気あたりから快復なさったようで、よかったですね。

今日はオカトラノオのお写真を拝見しましたが、コメントはいたしませんでした。

失礼いたしました。

さて、体調といえば登山中に足の指を痛めました。

さらに太ももの皮膚が剥けて、皮膚科に通う羽目になりました。

ブログの最後に顛末を書こうと思いますが、私の無知から生じたことでした。

何事も経験ですね。