この記事は谷川主脈縦走(前編)からの続きです。

トマノ耳、オキノ耳に登頂し肩ノ小屋へ戻ってきました。

小屋には売店があり、ここで飲料水を補充しました。これから先、大障子避難小屋までは水場がありません。また水場へ下りるには雪渓を10分ほど下る必要があり、アイゼンとピッケルがあった方がよいとのことでした。今回はその装備がありません。明日までの飲料水として、下から担いできた分と合わせて4.5Lをザックに入れました。

ザックが重くなりました。時刻は11時58分で、休憩を減らしたため計画より40分ほど前倒しになっています。この先は歩いたことのない道を進みます。

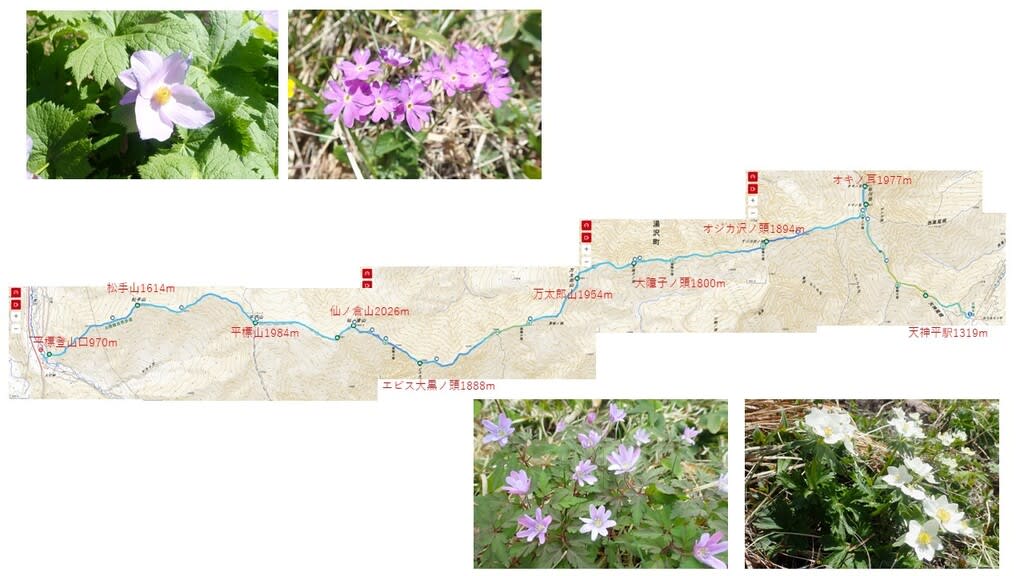

歩き出すとすぐにハクサンイチゲ(キンポウゲ科イチリンソウ属)の群落が観られました。まさにイチゲロードでした。ハクサンイチゲに混じってイワイチョウやコバイケイソウなどの芽吹きも観られ、これからの季節はもっとお花が増えそうです。

80mほど下ると尾根が痩せだしてきて、道の左右が笹に覆われてきます。所々にハクサンイチゲが観られ、そしてハクサンコザクラ(サクラソウ科サクラソウ属)も出現してきました。

黄色い花はエチゴキジムシロだと思いますが、自信がありません。

エチゴキジムシロについてウィキペディアから引用しました。

・本州の滋賀県以北のおもに北陸地方および東北地方に分布し、日本海側山地の落葉樹林の林縁や山の崖地になどに生育する。

・根茎は直立するか斜上し、やや木質化し、太く肥大する。茎は高さ10-20cmになる。

・根出葉は長さ15-35cmになる羽状複葉で小葉はふつう5個、まれに3個または7個あり、小葉の基部に小葉柄はない。

・下部の小葉は小さく、極端に小さくなるか、ときに欠落する。

左に見える小葉のすぐ下に出ている小葉がかなり小さいので、エチゴキジムシロのように思いました。

さて、先に進みましょう。肩ノ小屋を出て20分で中ゴー尾根の分岐に着きました。

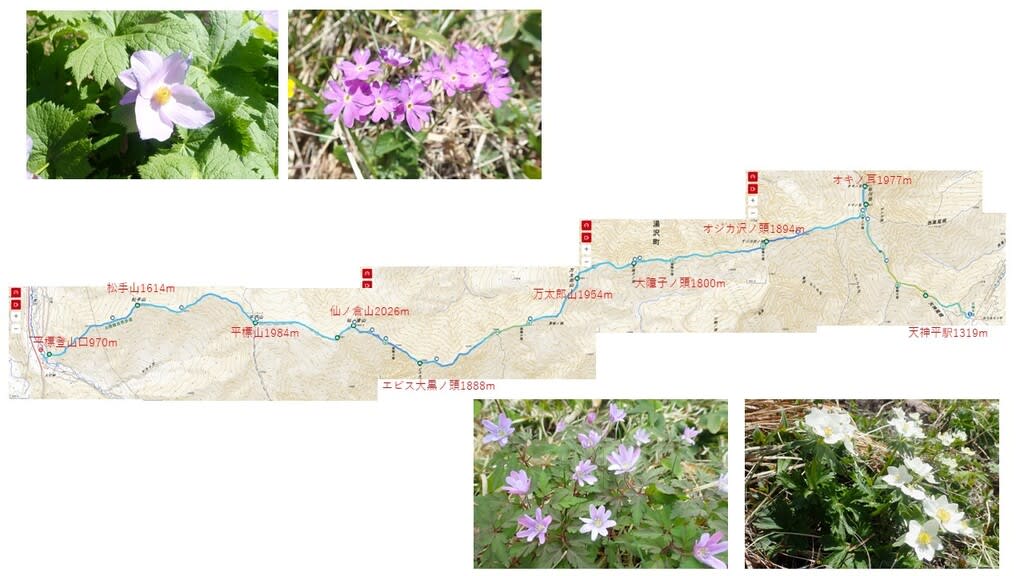

ここから正面に見えるオジカ沢ノ頭(標高1894m)から左奥の俎嵓(標高1863m)に続く稜線の景色が、この縦走路のハイライトの一つだと思います。

オジカ沢ノ頭の右には苗場山が、俎嵓の左には遠くに浅間山らしき山容が見えました。

ここからもお花が続きます。シラネアオイ(キンポウゲ科シラネアオイ属)とエチゴキジムシロです。エチゴキジムシロはこの写真の方が特徴が分かるように思います。

アズマシャクナゲ(ツツジ科ツツジ属)も所々で観られました。特にオジカ沢ノ頭の基部から山頂にかけてはアズマシャクナゲが多かったです。

赤いポストは肩ノ小屋からの距離が記されています。ここは肩ノ小屋から1kmです。そこを過ぎたところで黄色いスミレの群落が観られました。

上越地方から東北地方南部にかけての亜高山帯に生える、ナエバキスミレのようでした。

続いてミツバオウレン(キンポウゲ科オウレン属)とキクザキイチゲ ヒメイチゲ(キンポウゲ科イチリンソウ属)が現れました。森林限界を越えたここでスプリングエフェメラルに出会うとは驚きでした。

オジカ沢ノ頭の基部からの登りは岩場が続きます。

きれいなアズマシャクナゲや、ベニバナヒメイワカガミ(イワウメ科イワカガミ属)の蕾が元気を与えてくれました。

ベニバナヒメイワカガミは、ヒメイワカガミの赤花種です。葉に目立った鋸歯がないことからヒメイワカガミの仲間だと思いましたが、イワカガミかもしれません。

鎖場を過ぎるとミツバオウレンの群落があり、嬉しかったです。

もうすぐ山頂です。この花は何でしょう? コメバツガザクラ(ツツジ科コメバツガザクラ属)かもしれませんが、よく分かりません。

お花がいっぱいで、写真を撮るのに忙しくて、なかなか山頂に着きません。

ようやくオジカ沢ノ頭(標高1894m)に着きました。これから向かう万太郎山(標高1954m)を向いています。

こちらは俎嵓(標高1863m)です。

そして、振り返って谷川岳(トマノ耳、オキノ耳)を観ています。こちらから見るとネコの耳のようには見えません。

オジカ沢ノ頭から少し下ると避難小屋がありました。立ち寄らずに通過します。

こちらはイワカガミの蕾のようです。葉の鋸歯がはっきり見えます。続いてはマイヅルソウ(キジカクシ科スズラン亜科マイヅルソウ属)の蕾のように見えました。

続いてはハクサンイチゲの群落と、キクザキイチゲの群落です。

結局、大障子避難小屋には14時20分に着きました。計画より50分早かったです。途中小さなパンを食べただけで休憩時間が短かったためだと思います。

この日は食欲がなくて、夕食もパンを一つ食べただけでした。

夕方に大障子ノ頭まで散策しました。雲が出てきて景色はイマイチでしたが、じっくりとお花が観られてよかったです。

イワカガミです。

この花の蕾は何でしょう?

こちらはエチゴキジムシロだと思います。

ミツバオウレンです。

ハクサンイチゲです。

小障子ノ頭の方へ戻って、避難小屋の写真を撮りました。

最後は同じ場所からオジカ沢ノ頭と谷川岳のパノラマ写真を撮りました。東の空は晴れていましたが、アーベントロートは期待できそうにありませんでした。

この日は早めに就寝し、翌日は日の出前に出発することにしました。

谷川主脈縦走(後編)に続きます。

トマノ耳、オキノ耳に登頂し肩ノ小屋へ戻ってきました。

小屋には売店があり、ここで飲料水を補充しました。これから先、大障子避難小屋までは水場がありません。また水場へ下りるには雪渓を10分ほど下る必要があり、アイゼンとピッケルがあった方がよいとのことでした。今回はその装備がありません。明日までの飲料水として、下から担いできた分と合わせて4.5Lをザックに入れました。

ザックが重くなりました。時刻は11時58分で、休憩を減らしたため計画より40分ほど前倒しになっています。この先は歩いたことのない道を進みます。

歩き出すとすぐにハクサンイチゲ(キンポウゲ科イチリンソウ属)の群落が観られました。まさにイチゲロードでした。ハクサンイチゲに混じってイワイチョウやコバイケイソウなどの芽吹きも観られ、これからの季節はもっとお花が増えそうです。

80mほど下ると尾根が痩せだしてきて、道の左右が笹に覆われてきます。所々にハクサンイチゲが観られ、そしてハクサンコザクラ(サクラソウ科サクラソウ属)も出現してきました。

黄色い花はエチゴキジムシロだと思いますが、自信がありません。

エチゴキジムシロについてウィキペディアから引用しました。

・本州の滋賀県以北のおもに北陸地方および東北地方に分布し、日本海側山地の落葉樹林の林縁や山の崖地になどに生育する。

・根茎は直立するか斜上し、やや木質化し、太く肥大する。茎は高さ10-20cmになる。

・根出葉は長さ15-35cmになる羽状複葉で小葉はふつう5個、まれに3個または7個あり、小葉の基部に小葉柄はない。

・下部の小葉は小さく、極端に小さくなるか、ときに欠落する。

左に見える小葉のすぐ下に出ている小葉がかなり小さいので、エチゴキジムシロのように思いました。

さて、先に進みましょう。肩ノ小屋を出て20分で中ゴー尾根の分岐に着きました。

ここから正面に見えるオジカ沢ノ頭(標高1894m)から左奥の俎嵓(標高1863m)に続く稜線の景色が、この縦走路のハイライトの一つだと思います。

オジカ沢ノ頭の右には苗場山が、俎嵓の左には遠くに浅間山らしき山容が見えました。

ここからもお花が続きます。シラネアオイ(キンポウゲ科シラネアオイ属)とエチゴキジムシロです。エチゴキジムシロはこの写真の方が特徴が分かるように思います。

アズマシャクナゲ(ツツジ科ツツジ属)も所々で観られました。特にオジカ沢ノ頭の基部から山頂にかけてはアズマシャクナゲが多かったです。

赤いポストは肩ノ小屋からの距離が記されています。ここは肩ノ小屋から1kmです。そこを過ぎたところで黄色いスミレの群落が観られました。

上越地方から東北地方南部にかけての亜高山帯に生える、ナエバキスミレのようでした。

続いてミツバオウレン(キンポウゲ科オウレン属)と

オジカ沢ノ頭の基部からの登りは岩場が続きます。

きれいなアズマシャクナゲや、ベニバナヒメイワカガミ(イワウメ科イワカガミ属)の蕾が元気を与えてくれました。

ベニバナヒメイワカガミは、ヒメイワカガミの赤花種です。葉に目立った鋸歯がないことからヒメイワカガミの仲間だと思いましたが、イワカガミかもしれません。

鎖場を過ぎるとミツバオウレンの群落があり、嬉しかったです。

もうすぐ山頂です。この花は何でしょう? コメバツガザクラ(ツツジ科コメバツガザクラ属)かもしれませんが、よく分かりません。

お花がいっぱいで、写真を撮るのに忙しくて、なかなか山頂に着きません。

ようやくオジカ沢ノ頭(標高1894m)に着きました。これから向かう万太郎山(標高1954m)を向いています。

こちらは俎嵓(標高1863m)です。

そして、振り返って谷川岳(トマノ耳、オキノ耳)を観ています。こちらから見るとネコの耳のようには見えません。

オジカ沢ノ頭から少し下ると避難小屋がありました。立ち寄らずに通過します。

こちらはイワカガミの蕾のようです。葉の鋸歯がはっきり見えます。続いてはマイヅルソウ(キジカクシ科スズラン亜科マイヅルソウ属)の蕾のように見えました。

続いてはハクサンイチゲの群落と、キクザキイチゲの群落です。

結局、大障子避難小屋には14時20分に着きました。計画より50分早かったです。途中小さなパンを食べただけで休憩時間が短かったためだと思います。

この日は食欲がなくて、夕食もパンを一つ食べただけでした。

夕方に大障子ノ頭まで散策しました。雲が出てきて景色はイマイチでしたが、じっくりとお花が観られてよかったです。

イワカガミです。

この花の蕾は何でしょう?

こちらはエチゴキジムシロだと思います。

ミツバオウレンです。

ハクサンイチゲです。

小障子ノ頭の方へ戻って、避難小屋の写真を撮りました。

最後は同じ場所からオジカ沢ノ頭と谷川岳のパノラマ写真を撮りました。東の空は晴れていましたが、アーベントロートは期待できそうにありませんでした。

この日は早めに就寝し、翌日は日の出前に出発することにしました。

谷川主脈縦走(後編)に続きます。

わぁ、今日は一段と素敵な花ロードですね!!!まるで高山植物の図鑑のような光景が次々と展開し、目が離せません。

山の稜線も見る分にはとても雄大で、感動しました。

それにしても色々な花が咲いていましたね。

かの牧野先生の原点になったバイカオウレンまで咲いていたとは!!

私に体力があったとしても、花を見るのに時間が取られて何倍も時間がかかったと思います。

後編も楽しみです♪

アイゼンとピッケルが必要とは、この時期でも

ほんと注意が必要な場所なのが伝わってきます。

そして、飲料水は絶対必要でしょうから、合わせて4.5L😵

それ以外の荷物と合わせると相当な重量を担いでいかれたんでしょうね。さすがshuさんです。

イチゲロード

上手いこといいますね😉

ほんと春の花々が、こんなにたくさん、歩く道に咲いているとは、冬を耐えた花の自然のエネルギーを感じます。

エチゴキジムシロ

エチゴが付く可愛い花、大昔から咲いていたんでしょうね

オジカ沢ノ頭(標高1894m)、万太郎山(標高1956m)

私だと行くことができない2000m級の高さを楽しませていただきました。

ありがとうございます^^

まだ雪解け直後なので、夏のお花は少なくほとんどが春のお花でした。

これからもっとたくさんのお花が観られるようになると思います。

ミツバオウレンは私も最初バイカオウレンかとも思いましたが、小葉がどれも三つ葉でしたのでミツバオウレンだと思いました。バイカオウレンは五つ葉です。

また、茎の色も観ましたが、どれも緑色でした。ミツバノガイカオウレンは赤味を帯びます。

ミツバオウレンは、オジカ沢ノ頭付近から明日ご覧いただく仙ノ倉山までずっと観られました。

今回いちばんたくさん観たお花の一つでした。

他の方の記録を見ると、見逃したお花がかなりありました。

なつみかんさんだったら、きっともっとたくさん観られたことでしょう。

1日目に歩いた距離は7kmで、全体の37%でした。

飲料や食料は徐々に減っていくので、荷物は軽くなっていきます。

そんなことを思いながら、重い荷物を背負って歩いていました。

今回イチゲロードを何ヶ所かで観ました。

肩ノ小屋から下りてくる辺りや、万太郎山からエビス大黒ノ頭へ向かう所がそうでした。

どちらも雪渓が解けた後の斜面の草地でした。

ハクサンイチゲは雪解け直後に咲くお花なので、今が最盛期だったと思います。

2日目は残りの12.1kmを歩きます。

夜はすることがないので、日没と同時に熟睡しました。

お早う御座います!

ナエバキスミレ、ハクサンイチゲ初見

イチゲの群生素敵!

今の時期沢山の高山植物見られるんですね

楽しませて頂きました。

ありがとう御座います!

今回は肩の小屋からですね。

水を補給して重いザックを担ぎながら、険しい山道を歩き、お花の写真を撮るなんて、凄いです。

それにしても何と沢山のお花が咲いているんでしょう。

書き出してみたら、12~13種類ありました。

どれも健気で美しいですね。

途中の中ゴー尾根の分岐からのお写真、素晴らしい景色です。

岩場のお写真は険しくて怖いです。

お花に元気を貰いながらの登山ですね。

食欲が無いと書かれているのが気になります。

こんなに体力を使われて、夜も小さなパン一つとは、翌日がちょっと心配です。

明日は頑張って下さい、と言っても、もうお帰りになっているのですから、大丈夫とは思いますが。

もう少しすると花を咲かせた植物の種類がもっと多くなり、賑やかになることでしょう。

いずれにしても、高山植物は短い期間に花を咲かせ実を付ける、特殊な能力を備えています。

例えば虫を呼ぶための大きな花とか、強い香りだとか・・

氷河時代からの生き残りの植物も多くあります。

面白いですね。

咲いていたお花の種類を数えてくださったのですね。ありがとうございました。

2日目は標高が千メートルまで下るので、もっと種類が増えますよ。

中ゴー尾根との分岐に変わった形の道標があります。

そこで撮った写真がネットにたくさん上がっています。皆さん同じ所で撮られるようです。

高山植物の中でも、雪渓が解けた跡のジメジメした場所に花を咲かせる植物があります。それらを雪田植物といいます。

代表的なものは、ハクサンコザクラやイワイチョウです。

これから雪渓が解けると、雪渓の跡にハクサンコザクラやイワイチョウがたくさん観られることでしょう。

ハクサンイチゲは、どちらかというと傾斜地に生えていて、そこは水はけがいいところです。

また、コマクサのように礫地に生える高山植物もあります。

谷川岳は基本的に尾根道を歩くので、雪渓跡の雪田植物が観られる場所は限られます。

でも、それらは毎年咲きますので、時期を選んで出かければ必ず観られると思います。

今回も素晴しい雪田をいくつか観てきました。

もう2週間もすると、ハクサンコザクラなどのお花畑が広がっていると思いました。

キクザキイチゲとハクサンイチゲを同じ日に同じ場所で見るって、驚きです。春先の花と夏の高山植物が一緒に咲いているんですね。

私もここでキクザキイチゲが観られるとは思ってもいませんでした。

5月中旬に来た際は、熊穴沢避難小屋の側でカタクリが咲いていました。

そこはまだ亜高山帯なので分かりますが、今回キクザキイチゲを観た場所は高山帯でした。

驚きました。