埼玉・和光の外環道、関越道の練馬区大泉から谷原交差点を目白通り(8号線)中野区を通り、山手通りを渡ると新宿区、中落合を右に入ると、新目白通り

「JR目白駅前」に出るのが「目白通り」で、川村学園、8号線を挟んで学習院大学に、その先に、千登世橋で明治通りと早稲田都電を跨ぐ「千登世橋」を

橋を渡ると日本女子大、向かいに田中角栄邸があったが現在区の運動公園・和敬塾(学生寮)・永青文庫・蕉雨園・マリア教会・椿山荘、、と並ぶ。

新目白通り・目白通りの合流地が「江戸川橋」で5号線飯田橋・西神田と結ばれている。

この辺りは、武蔵台地東端の関口台は坂が多い、江戸中期に入り江戸城下が拡大していく、その為武家屋敷・町家となり「明暦の大火、1657年」多くの寺が転入している。特に中山道が整備され、本郷・湯島近辺は商業地区に。明治に入り、学校が出来て行く。

JR目白駅

「目白駅」の次の駅は、「赤羽線(埼京線)の板橋駅だった」

池袋周辺は、農村地帯だったことがあげられ、日本鉄道品川線の短絡線として豊島線を計画、工事が進められた。

目白周辺の反対に合い、農村地だった当時の池袋に池袋信号所が設置され、駅周辺は地形が歪で、さらに反対運動が収まらなかったため、豊島線のホームを設置することができずにいたと云う。

その後、「池袋信号所を駅に昇格させる」ということになり、約1年後に池袋信号所は池袋駅となり、池袋駅に赤羽方面との分岐点ができたという経緯がある。

1885年の明治18年、 日本鉄道の駅が開業、明治36年 貨物取り扱いを開始、1906年・明治39年、 日本鉄道が国有化、国有鉄道の駅となり、明治42年

山手線所属駅となった。

目白通りに沿った駅前広場

「川村学園」創立者川村文子は、大正13年の1924年創設された伝統校。

関東大震災後の荒 廃した社会・世相を「非常の時」ととらえ、女子教育の復興以外にはないと、大正 13年、 川村文子は、目白に

「川村女学院を昭和 2年の1927年に 川村女学院付属幼稚園開設し、4年に、 高等専攻科(国文科・家政科)開設、法人組織にしていく。

戦後、昭和23年、 学制改革による新制川村高等学校開設され、現在は、付属の大学までになっている。

大正13年創立の「川村学園」

「学習院」

「乃木希典」 1849-1912 陸軍大将、長州藩出身、吉田松陰に心服、松陰の叔父「玉木文之進」の塾に学ぶ、1886年ドイツ留学、日露戦争で軍司令官

旅順総攻撃で失敗、半年後6万の兵の戦死者を出している自身の二児も戦死。が、明治天皇信任厚く、10代学習院院長となり、皇族子弟の教育にあっている。

明治天皇大葬の1912年妻と共に自刃した。「聖将」と呼ばれ神格化された。

初代 立花種恭 1877年 - 1884年 (三池藩第8代藩主、子爵)・2代 谷干城 1884年 - 1885年( 陸軍中将、子爵)・第3代 大鳥圭介 1885年 - 1887年

( 枢密顧問官、男爵)・・・・・。

学習院

「千登世橋」

周辺は、急坂が多く、高低差も大きい地形。早い時代から橋を必要としていたようで、大事業が行われたのは昭和初期、橋の竣工は昭和7年と云う。

橋長28.0m、有効幅員18.2mの一径間鋼ヒンジアーチ橋で架設された。明治通りと目白通りとの立体交差橋で,都内でも土木史的価値の高い橋として「東京の著名橋」に指定。千登世小橋と共に親柱、高欄、橋側灯及び橋詰空間など、歴史的原型の保全を行い、修景を施したものと云う。

都内でも土木史的価値の高い「千登世橋」

「日本女子大」

1896年の明治29年、「成瀬仁蔵の・女子教育」出版」「日本女子大学校創設之趣旨」発表され、明治30年、 第一回創立委員会開催。

大隈重信、創立委員長、明治33年、 三井家より、目白台に女子大学敷地として5520坪の寄付を受ける。

1901年・明治34年ー 女子高等教育の第一人者、成瀬仁蔵によって、「女子を人として、婦人として、国民として教育する」という教育方針を掲げ、

日本女子大学校が創立。

日本女子大正面

「目白台運動公園」

緑を生かし、自然と触れる、散策とスポーツの公園は、約3万㎡の敷地に、

多目的広場やテニスコート、フットサルコート、芝生広場、噴水池、樹林帯などがあり、新しい公園。日本女子大校舎の一部も隣接。

緑の街路地・目白通り

「松尾芭蕉」

深川から、二度目に江戸に入った後に請け負った神田上水の改修工事の際に1677年から1680年、の4年間、「竜隠庵」と呼ばれた水番屋に住んだと

いわれている。

関口芭蕉庵の始まりである。後の1726年の享保11年、芭蕉の33回忌にあたる年に、「芭蕉堂」と呼ばれた松尾芭蕉やその弟子らの像などを祀った建物が

敷地に作られた。

1750年に芭蕉の供養のために、芭蕉の真筆の短冊を埋めて作られた「さみだれ塚」が建立されていると云う。

「竜隠庵」はいつしか人々から「関口芭蕉庵」と呼ばれるようになったと云う。

1926年、には東京府史跡に指定、芭蕉二百八十回忌の際に園内に芭蕉の句碑が建立。

芭蕉庵にある建物は第二次世界大戦による戦災などで幾度となく焼失し現在のは戦後に復元され、現在では講談社・光文社・キングレコードらが中心となって設立された「関口芭蕉庵保存会」によって維持管理されており、池や庭園などもかつての風情を留めた造りとなっているが、中には入れず。

東京カテドラル聖マリア教会 目白通りを挟んで 椿山荘

永青文庫へ「信長からの手紙」一挙公開を見に行く。

永青文庫は、今はなき武蔵野の面影を留める目白台の一画に、江戸時代から戦後にかけて存在した広大な細川家の屋敷跡の一画にある。

庭続きに新江戸川公園、この都心にと驚くほどの静寂の中、最高の散歩道。池ありベンチありの公園で癒しのひと時を過ごす事が出来ました。

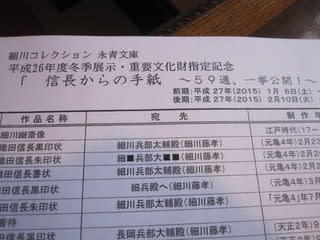

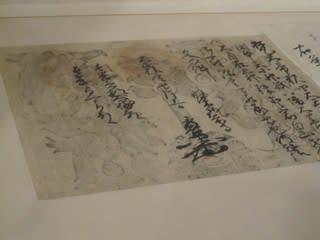

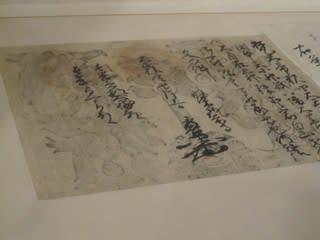

「信長からの手紙」

信長から細川家にあてた肉筆の手紙が多数。戦い方の指令、成就の暁には報償をなど事細かく記された手紙がよく保存され、一挙に公開されている。

入館シニア¥600

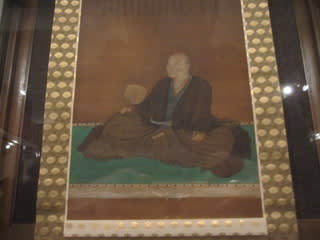

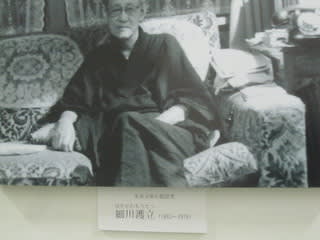

旧熊本藩主細川家伝来の美術品、歴史資料や、16代当主 細川護立の蒐集品などを収蔵し、展示、研究を行っている。

「細川藤高(号ー幽斎)」 1535-1610 三淵晴員の子、元常の養子に成田徳を相続している。

将軍「足利義輝・義昭」の二代に仕え、後信長に属し「丹後国を拝領している。本能寺の変後、明智光秀に誘いを拒絶、出家し、豊臣秀吉に従う。

関ヶ原の戦いで、家康方につく。

関ケ原の戦いで、西軍15000に囲まれ危機に、が突然包囲が解かれているーこれは、朝廷が双方に勅使を送り戦いを中止させている。

朝廷は、藤孝が、有職故実で和歌等奥義を極めた人物で失うのは国家の大きな損失と考えたと伝わる。藤孝は開城している。

晩年は京都吉田に住んだ。

「細川 護熙」18代目・昭和13年生まれ、前首相歴任・政治家、陶芸家。公益財団法人「永青文庫理事長」

東北芸術工科大学、京都造形芸術大学学園長就任。2012年、 瓦礫を活かす森の長城プロジェクト設立、理事長就任。湯河原

「細川ガラシア」 1563-1600 明智光秀の娘、名は玉子。

織田信長の媒酌で、二代目・細川忠興の妻となる。光秀謀反の時、丹後国味土野の幽閉されるが秀吉の許しを得て忠興と復縁、キリスト教信者となる。

忠興はキリスト教洗礼を受けたことに激怒、共に入信した侍女に棄教を迫ったが、ガラシアは、生涯棄てなかったと云う。

関ヶ原の戦いで石田三成軍に囲まれ、自害している。

多くの戦功を挙げ、3代忠利の時は、肥後熊本54万石を与えられ、強力外様大名として幕末まで至る。

国宝ー太刀 銘豊後国行平作(古今伝授の太刀)・短刀 無銘正宗(名物庖丁正宗)・短刀 銘則重(日本一則重)・刀 金象嵌銘光忠 光徳(花押)生駒讃岐守所持(生駒光忠)・柏木兎螺鈿鞍・時雨螺鈿鞍・金銀錯狩猟文鏡(中国・戦国時代)・金彩鳥獣雲文銅盤(中国・前漢~後漢時代)等

重文ー多数展示されている。

細川家の屋敷跡であり、建物は昭和時代初期に細川家の事務所として建てられたものである。文庫名の「永青」は細川家の菩提寺である永源庵。

永源院の「永」と、細川藤孝の居城・青龍寺城の「青」から採られ、「永青文庫」。

この辺りは、江戸時代の武家地。

幕末には細川越中守の下屋敷、抱え屋敷であったが、明治15年の1882年、からは細川家の本邸となった。

その後、昭和34年、都立公園として開園したが、昭和50年、文京区に移管され、文京区立新江戸川公園となった。

庭園はもとの細川邸をそのまま公園にしたもので、自然も残り、素朴さの中に、江戸情緒が漂う回遊式泉水庭園である。

目白台の地形の変化を巧みに利用し、名園と呼ぶにふさわしい景観を作り出している。

春・夏に咲く花々、秋の紅葉、そして雪景色は、素晴らしい。

「松聲閣」と呼ぶ園内の建物は、細川家の学問所であった。現在は区民の集会所として利用されている。入園無料

園の外は、高層ビルが。

新江戸川公園 池と樹木のバランスが

次回は、日本橋へ。

今日は久しぶりにゆっくりくつろぎながら素晴らしいたくさんの記事を

拝見させて頂いております。

こんなに丁寧に取材されております日々に本当に

尊敬の一言に尽きます。

私は、毎月14日までは多くの提出にちょっと大変にしておりますが

第3週は少~し息抜きをしております。

どうぞお元気でご活躍をお祈りしております。 嘉子

ご無沙汰しております、お元気でした?

このブログのお蔭でsyuも意欲的に励んでいます。出来る間は頑張ります。

oko様はいろいろなさっていて提出物なんて大変ですね。私は相変わらずのコーラス三昧で忙しくしています。体力の続く限りと云う感じです。

両親も兄もなく実家へ帰ることは少なくなりました。お会いできる機会もなかなかですね。お互い頑張りましょう。