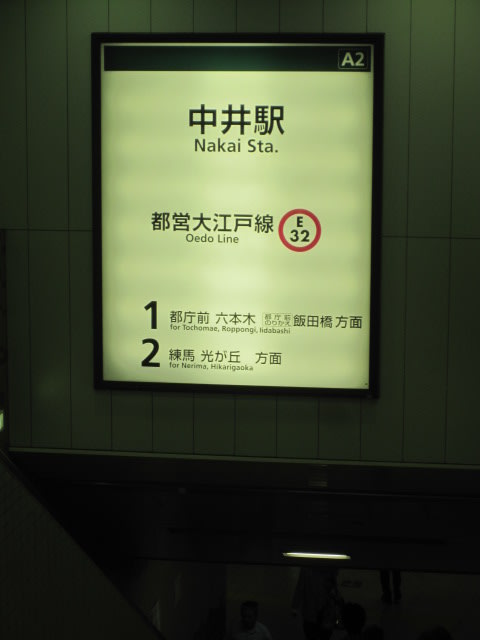

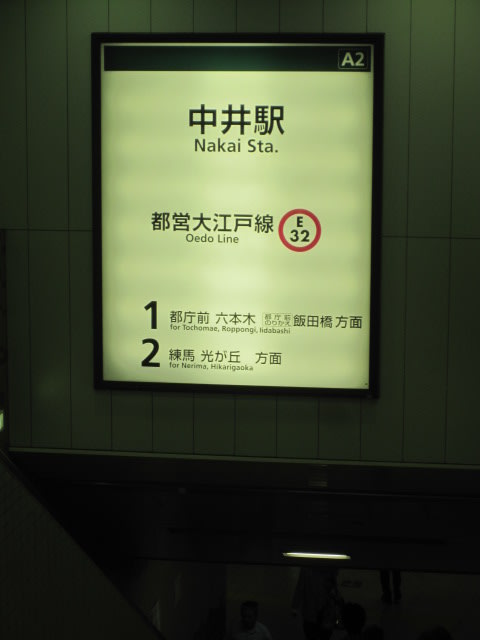

「中井駅」は、新宿区。

西武新宿線で高田馬場から2駅目に、周辺には商店街や住宅地があるだけといった、ローカル駅なのだが、西武線中井駅プラットホームは山手通りの橋の下になる。

山手通りと交わるところで、駅の上には、現在、その橋の架け替え工事が行われている。

大江戸線は、商店街のほぼ中央に出られる。山手通り方面に歩いた。

新宿区は、武蔵野台地の東端に位置し、淀橋台・豊島台とに細分されて呼ばれている。

神田川は、落合付近を南北に分けて流れて、やがて神田川に合流する妙生寺川を中心にして、樹枝状谷地が分布している。

落合周辺、 落合の地名は妙正寺川と神田川とが合流するところ所で落ち合うところから名前がつき、このへんは、落合台地。

山手通りの方から西の「一の坂~八の坂」まで番号順に並んでいる。

四の坂左手の日本家屋に「林芙美子」が住んでいた。

林宅の庭園の入り口に、「男坂」と「女坂」がある。

八の坂を上りきったところに「中井御霊神社」があり、ここは昔の落合中井の鎮守で、その年の豊作と安産を願う神事が室町時代から行われていたと云う。

商店街通り出口 住宅街にある喫茶店ら・ら・ら

神田川の架かる「みなか橋」戸西武線を渡ると「林芙美子記念館」がある。

「林芙美子」1903-51 山口県生まれ、貧乏で各地を放浪し、働きながら尾道高等女学校卒業、画家手塚緑敏と結婚。「清貧の書」結婚生活

「牡蠣」「泣き虫小僧」「晩菊」「浮雲」、出世作「放浪記」、戦中は、従軍作家として活躍、過労で倒れ後「めし」連載絶筆となった。

1930年ここ落合に移り住む、1939年土地を購入している。芙美子は、建築で、設計・大工と共に京都の民家を見学、材木なども選ぶと云う思い入れと云う。

庭一面に孟宗竹にしていたと云う。

神田川に架かる「みなか橋」 林芙美子記念館はこの角に、 玄関

玄関・客間は、原稿取りの記者が入れ替わり立ち替わり待たされ、朝10時に開けていたという。親しい記者のみ茶の間に通されていた。

茶の間、堀りごたつ、吊戸棚、収納式神棚など暮らしやすさの一家団欒の場であった。芙美子の母・キクは、大きな座布団を敷いて座っていたという。

居間から見る庭園

庭、孟宗竹は、次第に切られ客間の一部に、今は、寒椿、ざくろ、かるみや、紅葉、又カタクリ・サフランなど草花が、

アトリエは、現展示室に、年4回展示替えが(芙美子が夫の為に作られた)

書斎は、芙美子は熱中すると強度の近眼用眼鏡をはずし、顔を机に付けるようにして執筆していた。

客間 孟宗竹が

寝室、書斎が明る過ぎと云い、奥の寝室に移し、親子3人揃ってここで朝食していたと云われている。

小間、客間や書生達が 入館料 ¥150、

玄関 落ち着いた庭園 涼風が

真言宗豊山派 高天山 「大徳院 最勝寺」は、弘法大師 御府内八十八ヶ所霊場第二十四番霊場。

本尊 釈迦牟尼如来、開創は、 鎌倉時代 北條時頼(1250年代)と伝えられている。総本山 長谷寺 奈良県桜井市初瀬

祖師 宗祖 弘法大師(空海)、中興祖 興教大師(覚鑁)、派祖 専誉僧正。

大徳院 最勝寺 お堂 工事中の本堂

真言宗は、全てのものの存在を肯定する曼荼羅思想や、全ての人間にやどる仏性の光明を見つめる即身成仏思想をもとに、世のため人のためにお報いしようという「四恩酬答」の教えが基本となっている。

般若理趣経・般若心経・観音経・光明真言など、大宝篋印塔は、古く1759年建立されたもの。

鎌倉時代、北條時頼の開基と古寺、境内には歴史を物語る石仏、石造品が多い。特に門前の標石(江戸時代の道しるべ)や、十一面観音菩薩像、正観音菩薩像など。

古寺の石仏 本堂

次回は、東中野駅方面に。

西武新宿線で高田馬場から2駅目に、周辺には商店街や住宅地があるだけといった、ローカル駅なのだが、西武線中井駅プラットホームは山手通りの橋の下になる。

山手通りと交わるところで、駅の上には、現在、その橋の架け替え工事が行われている。

大江戸線は、商店街のほぼ中央に出られる。山手通り方面に歩いた。

新宿区は、武蔵野台地の東端に位置し、淀橋台・豊島台とに細分されて呼ばれている。

神田川は、落合付近を南北に分けて流れて、やがて神田川に合流する妙生寺川を中心にして、樹枝状谷地が分布している。

落合周辺、 落合の地名は妙正寺川と神田川とが合流するところ所で落ち合うところから名前がつき、このへんは、落合台地。

山手通りの方から西の「一の坂~八の坂」まで番号順に並んでいる。

四の坂左手の日本家屋に「林芙美子」が住んでいた。

林宅の庭園の入り口に、「男坂」と「女坂」がある。

八の坂を上りきったところに「中井御霊神社」があり、ここは昔の落合中井の鎮守で、その年の豊作と安産を願う神事が室町時代から行われていたと云う。

商店街通り出口 住宅街にある喫茶店ら・ら・ら

神田川の架かる「みなか橋」戸西武線を渡ると「林芙美子記念館」がある。

「林芙美子」1903-51 山口県生まれ、貧乏で各地を放浪し、働きながら尾道高等女学校卒業、画家手塚緑敏と結婚。「清貧の書」結婚生活

「牡蠣」「泣き虫小僧」「晩菊」「浮雲」、出世作「放浪記」、戦中は、従軍作家として活躍、過労で倒れ後「めし」連載絶筆となった。

1930年ここ落合に移り住む、1939年土地を購入している。芙美子は、建築で、設計・大工と共に京都の民家を見学、材木なども選ぶと云う思い入れと云う。

庭一面に孟宗竹にしていたと云う。

神田川に架かる「みなか橋」 林芙美子記念館はこの角に、 玄関

玄関・客間は、原稿取りの記者が入れ替わり立ち替わり待たされ、朝10時に開けていたという。親しい記者のみ茶の間に通されていた。

茶の間、堀りごたつ、吊戸棚、収納式神棚など暮らしやすさの一家団欒の場であった。芙美子の母・キクは、大きな座布団を敷いて座っていたという。

居間から見る庭園

庭、孟宗竹は、次第に切られ客間の一部に、今は、寒椿、ざくろ、かるみや、紅葉、又カタクリ・サフランなど草花が、

アトリエは、現展示室に、年4回展示替えが(芙美子が夫の為に作られた)

書斎は、芙美子は熱中すると強度の近眼用眼鏡をはずし、顔を机に付けるようにして執筆していた。

客間 孟宗竹が

寝室、書斎が明る過ぎと云い、奥の寝室に移し、親子3人揃ってここで朝食していたと云われている。

小間、客間や書生達が 入館料 ¥150、

玄関 落ち着いた庭園 涼風が

真言宗豊山派 高天山 「大徳院 最勝寺」は、弘法大師 御府内八十八ヶ所霊場第二十四番霊場。

本尊 釈迦牟尼如来、開創は、 鎌倉時代 北條時頼(1250年代)と伝えられている。総本山 長谷寺 奈良県桜井市初瀬

祖師 宗祖 弘法大師(空海)、中興祖 興教大師(覚鑁)、派祖 専誉僧正。

大徳院 最勝寺 お堂 工事中の本堂

真言宗は、全てのものの存在を肯定する曼荼羅思想や、全ての人間にやどる仏性の光明を見つめる即身成仏思想をもとに、世のため人のためにお報いしようという「四恩酬答」の教えが基本となっている。

般若理趣経・般若心経・観音経・光明真言など、大宝篋印塔は、古く1759年建立されたもの。

鎌倉時代、北條時頼の開基と古寺、境内には歴史を物語る石仏、石造品が多い。特に門前の標石(江戸時代の道しるべ)や、十一面観音菩薩像、正観音菩薩像など。

古寺の石仏 本堂

次回は、東中野駅方面に。