一色山城は愛知県瀬戸市川平町にあります。築城の時期は不詳ですが、天文三年(1534)に城主の磯村左近が品野城主松平家重と落合城主戸田家光に攻められて討ち死にしたとの伝説があるようです。城址は愛知森林管理事務所の管轄下にある山地にあり開発の手が入っていないため、城郭遺構の残存状況は風化による変化以外にはなさそうで、とても良い状態でした。今回の参考資料は「「愛知の山城ベスト50を歩く」愛知中世城郭研究会・中井均編2010 などです。

一色山城 現在も周辺には民家はない 南からの侵入に備えたか

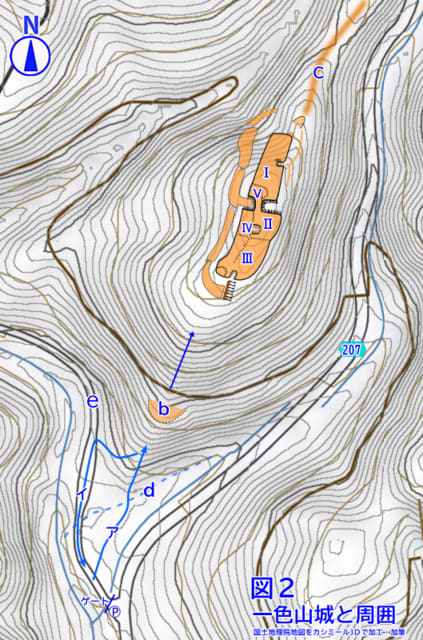

城主は品野城主松平家重と落合城主戸田家光に攻められて討ち死にしたとた伝わります。城の備えは南側を向いているようで、現在の207号線沿いの川(樋ヶ沢川)の谷間に往時も山道があったと思われます。

一色山城 道eは作業用道路でゲートがある

愛知森林管理事務所の管轄下にある城址の一帯は自然林のようでした。そのため遺構は手つかずのまま残されていました。日当たりのよい場所はシダ類が繁茂していて遺構の地形を確認することが難しい場所もありました。ゲート前に駐車してアから水が枯れた浅い沢dを越して登り帰路はイを下りました。車はゲート前のスペースに停めましたが、駐車は自己責任です。

一色山城 南側途中の平場b 南から

資料では触れられていませんでしたが、南側の斜面の途中に写真のような平場が在りました。人の手による削平かどうかの判断が難しい曖昧な地形でした。

一色山城 尾根を削平し段差と堀切で区切って曲輪を構成している

南北方向の尾根の上面を削って段差と堀切で区切って曲輪を構成した城郭で、南からの侵入に備えた遺構が目立っていました。北側からの侵入への配慮はほとんどない様に見えました。西側は斜面の傾斜がゆるやかなので腰曲輪で切岸を造り出し、東側は谷に向っての急斜面なので通路以外にはほとんど手を加えていないようでした。

一色山城 通路① 南下から 左に低土塁② 奥に虎口③

早速シダ漕ぎになりましたが、虎口③の南側は樋状の地形になっていました。写真ではシダに隠れて地形がハッキリ見えないのは少し残念ですね。

一色山城 虎口③ 南から 4m四方の枡形虎口

資料では虎口③は4m四方の枡形虎口となっていましたが、シダに覆われているため、およその地形の確認になりました。

一色山城 Ⅲ郭 南から

Ⅲ郭は中央部から東側がほんの少し高くなった段差のある削平された平場でした。写真のように植林がされていない自然林になっていました。Ⅲ郭の南西隅には浅く窪んだ地形④がありましたが、使用目的は?でした。

一色山城 Ⅱ郭 枡形虎口 西側のⅣ郭から

Ⅱ郭は西側のⅣ郭よりも少し高くなっていて、枡形虎口⑤がⅡ郭を掘り込んで設けられていました。段差が少ししかありませんので、Ⅱ郭とⅣ郭及びⅢ郭の間には柵が設けられて、通行を妨げていたのではないかと想像しましたがどうでしょう。なお資料ではⅡ郭は馬出曲輪とされていました。

一色山城 幅広の土橋a 南から 右に堀切⑥ 左に堀切⑦ 見どころです

Ⅱ郭からⅤ郭へは幅広の土橋aが設けられていました。土橋の両サイドには堀切が設けられ、南側からの侵入に備えていて見どころでした。

一色山城 堀切⑥ 東から 奥に土橋a

堀切⑥は明確な地形が残っていて往時の姿がほぼそのままの見学出来ました。

一色山城 堀切⑦ 西から 奥上に土橋a

堀切⑦は日当たりのよい部分にはシダが生えていましたが、幅広の地形の残存状態が良好でした。

一色山城 Ⅴ郭 奥にⅠ郭の枡形虎口 西から

Ⅱ郭でも見られたのと同様の段差の少ない枡形虎口がⅠ郭にも設けられていました。Ⅱ郭でも感じましたが、柵などを設けたとしても、これでは防御性が弱いのではないかと思いました。

一色山城 Ⅰ郭 虎口⑧ 東から

Ⅰ郭東辺の中央部には堀切状の虎口⑧がありました。Ⅰ郭の東辺下には通路状の細い平場が在りこの通路からの入口になっているようでした。

一色山城 Ⅰ郭東辺下の通路状の地形⑪ 北から

Ⅰ郭東辺下には通路状の細い平場⑩と⑪が設けられていましたが斜面が急角度の為か、少し崩れた地形になっていました。資料によると往時は背後の尾根への連絡ルートの通路などの可能性が記されていました。城域の東側は谷に向って斜面が急角度ですので、自然地形の切岸が守りの備えとなっているようでした。

一色山城 Ⅰ郭 土壇⑨ 西から 右下に虎口⑧

Ⅰ郭の虎口⑧を見下ろすように土壇⑨がありました。ヒョットすると虎口⑧からの侵入に備えた櫓台だったのかもしれないと想像してみましたがどうでしょう。

一色山城 平場⑬ 北尾根C方向の城郭遺構は手薄

Ⅰ郭の北側を守る備えは堀切もなく、城郭遺構はこの平場⑬だけのようでした。南側への備えと比較すると極端に差がありました。北側に回り込まれたら守り切れなかったのではないかと余計な心配をしてしまいました。

一色山城 Ⅰ郭西辺の帯曲輪⑯ 南から 右にⅠ郭切岸

一色山城の西側の斜面はゆるやかですので、帯曲輪を設けて切岸を造り出していました。地山の斜面の角度が緩やかなので帯曲輪も幅広になっているようですね。

一色山城 Ⅲ郭 西辺の切岸 南から 左下に帯曲輪⑰

一色山城の西側には全域に帯曲輪が設けられて切岸が造り出されていて、いかにも「守りの要は切岸」を実践しているようでした。Ⅲ郭だけでなくどの曲輪にも土塁は設けられていなかったようです。

一色山城は南、西、東に向けた備えの強化と北側の備えの手薄さが際立つ城郭遺構で、この備えが城主の討ち死ににもつながったのではないかと想像させる意味興味深い見学ができ良かったです。

最新の画像[もっと見る]

-

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

11時間前

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

11時間前

-

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

11時間前

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

11時間前

-

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

11時間前

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

11時間前

-

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

11時間前

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

11時間前

-

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

11時間前

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

11時間前

-

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

11時間前

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

11時間前

-

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

11時間前

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

11時間前

-

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

11時間前

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

11時間前

-

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

11時間前

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

11時間前

-

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

11時間前

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

11時間前