下平(しもひら)城は三重県いなべ市北勢町下平にあります。城歴は不明のようですが、城主は下平城西側の対岸にある向平城と共に田切左兵衛であったと伝わります。城郭遺構は主郭部と南部曲輪群に離れて残存していました。二つが離れている理由についても考えてみたいと思います。今回はその1として、南部曲輪群と周辺を見てゆきたいと思います。今回の参考資料は (1)「再発見 北伊勢国の城」伊藤徳也著2008 (2)「三重の中世城館」三重県教育委員会1976 (3)今昔マップon the web などです。田切川を挟んだ向平城は→こちら

下平城 貝野川と田切川に削られた台地の尾根状地形上にある

向平城とは田切川を挟んで向き合っていますが、両城が同じ城主だったとされます。東側は貝野川の向こうの養老山地までずっと城跡はなさそうです。

下平城 主郭部と南部の曲輪群が離れて築かれている

主郭部だけでも立派な城郭ですが、南側の尾根上にも曲輪群が築かれていました。二つが同じ時期に稼働したのか、別の時期に利用されたのか、明確な資料はなさそうでした。

下平城 旧道を今昔マップon the webで確認し現在の地図に重ね合わせる

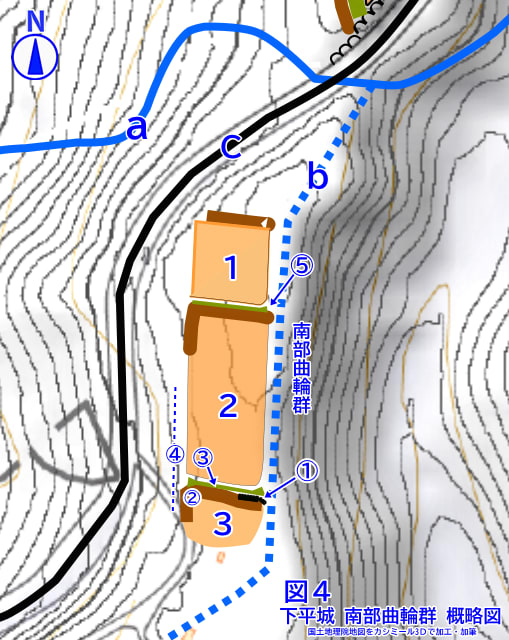

古い道の状況から二つが分離している理由のヒントが得られないかと思い、今昔マップon the webで明治の旧道を確認してみました。旧道aがメインの旧道で旧道bサブの道だったように見えました。a、b共に現在ほとんどが消滅し、道Cが車の道として敷設されていました。道aが戦国時代にも在っとすれば、南の阿下喜から下平を通り北の小原道で養老山地を超えて駒野・揖斐川方面へ抜けるメインの山道だった可能性が 有りそうでした。

下平城 南部曲輪群は丁寧に削平された三つの曲輪が南北に連なる

曲輪群は簡単な出丸程度のものかと想定していましたが、堀切で区切られた方形の曲輪が三つ連続する形で、しっかり削平され堀切、土塁も設けられていました。曲輪群の東側には道bが通っていました。西側にも道状の地形④がありましたが曲輪の切岸を削り出した地形又は後世の山道のようにも見えました。

下平城 丁寧に削平された曲輪3には石垣①も見られる

曲輪3の北東隅には石垣が残存していました。曲輪の周囲すべてに石垣を積んでいたようではなく、要所にのみ積んであったように見えました。

下平城 曲輪3と北東隅の残存石垣①

少し離れて曲輪3の石垣①を見ると石垣が崩れた状態がよくわかりますね。周囲には崩落と思われる石が散乱していました。

下平城 堀切➂ 右に曲輪3 西から

曲輪3の北側には堀切➂が設けられていました。曲輪➂の北西隅部には石垣が見当たりませんでした。尾根上の削平地は後世の山畑跡の場合も多いですが、下平城の場合は城郭遺構の可能性が高そうでした。曲輪を後世の一時期に耕作地として利用したことはあったかもしれませんね。

下平城 曲輪3 北西隅の土塁② 西から

曲輪3の北辺と西辺の一部には土塁②が見られました。堀切③の形や土塁②などから見ると、北向きに備えた郭のように見えました。なお曲輪1,2の北辺部にも土塁が見られました。

下平城 曲輪3と西側の道④ 手前に堀切③

南曲輪群の西側にも道のように見える地形があり、山道かとも思いましたが、周囲の状況から見ると曲輪の西側に切岸を設けるために削り取った可能性もありそうでした。

下平城 曲輪2の北東隅⑤ 北から 左に道b

曲輪2の北東隅には石垣が見られませんでした。周囲に転落石も見当たりませんので、元々石垣は無かったのではないかと思いました。石垣のある曲輪③の方が重要な曲輪だったのかもしれないと想像しましたがどうでしょう。

下平城 主郭部東下を通る道C 南から

道aは消滅、道bもかなりの部分が消滅して現在は車の道Cが敷設されました。道Cの敷設で主郭部の東側の一部分が削り取られましたが、多くの興味深い遺構の見学が出来ましたので、その2で掲載したいと思います。

最新の画像[もっと見る]

-

土居城と上土居城 美濃 鳥羽川を挟んだ二つの城の関連はあるのか

2日前

土居城と上土居城 美濃 鳥羽川を挟んだ二つの城の関連はあるのか

2日前

-

土居城と上土居城 美濃 鳥羽川を挟んだ二つの城の関連はあるのか

2日前

土居城と上土居城 美濃 鳥羽川を挟んだ二つの城の関連はあるのか

2日前

-

土居城と上土居城 美濃 鳥羽川を挟んだ二つの城の関連はあるのか

2日前

土居城と上土居城 美濃 鳥羽川を挟んだ二つの城の関連はあるのか

2日前

-

土居城と上土居城 美濃 鳥羽川を挟んだ二つの城の関連はあるのか

2日前

土居城と上土居城 美濃 鳥羽川を挟んだ二つの城の関連はあるのか

2日前

-

土居城と上土居城 美濃 鳥羽川を挟んだ二つの城の関連はあるのか

2日前

土居城と上土居城 美濃 鳥羽川を挟んだ二つの城の関連はあるのか

2日前

-

土居城と上土居城 美濃 鳥羽川を挟んだ二つの城の関連はあるのか

2日前

土居城と上土居城 美濃 鳥羽川を挟んだ二つの城の関連はあるのか

2日前

-

土居城と上土居城 美濃 鳥羽川を挟んだ二つの城の関連はあるのか

2日前

土居城と上土居城 美濃 鳥羽川を挟んだ二つの城の関連はあるのか

2日前

-

土居城と上土居城 美濃 鳥羽川を挟んだ二つの城の関連はあるのか

2日前

土居城と上土居城 美濃 鳥羽川を挟んだ二つの城の関連はあるのか

2日前

-

土居城と上土居城 美濃 鳥羽川を挟んだ二つの城の関連はあるのか

2日前

土居城と上土居城 美濃 鳥羽川を挟んだ二つの城の関連はあるのか

2日前

-

土居城と上土居城 美濃 鳥羽川を挟んだ二つの城の関連はあるのか

2日前

土居城と上土居城 美濃 鳥羽川を挟んだ二つの城の関連はあるのか

2日前