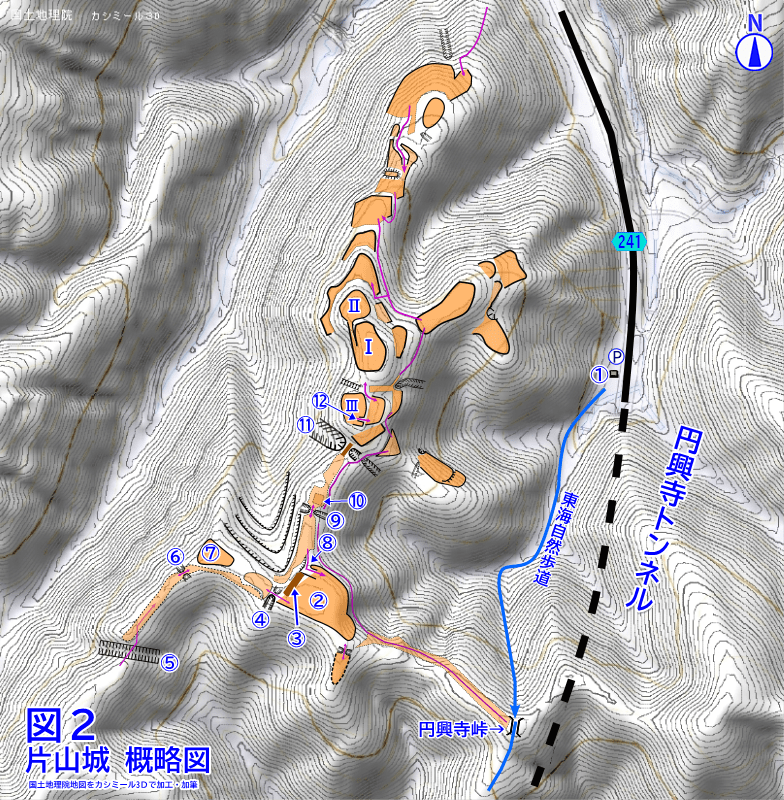

片山城は岐阜県揖斐郡池田町片山にあります。城主は不破河内守光治と推定されているが築城時期、目的などは明確ではないとされます。城郭遺構は東西≒250m、南北≒400mで城域には多数の城郭遺構がビッシリと残っていましたので山城見学が堪能できました。今回の参考資料は (1)「岐阜県中世城館跡総合調査報告書 第1集(西美濃・本巣郡)」岐阜県教育委員会 (2)「岐阜の山城ベスト50を歩く」三宅唯美・中井 均編2010 (3)城ヶ谷7号墳・片山城跡 : 一般地方道大垣池田線道路改良工事に伴う緊急発掘調査報告書 などです。城域が広く、遺構数も多いので その1 とその2に分けて掲載したいと思います。

片山城 片山から青墓に抜ける円興寺道を扼する城郭だったか

円興寺は元円興寺に在った寺院のようですが信長の焼き討ちで焼亡、後に現在の位置に再建されたとされます。円興寺峠越えの道が反信長の寺院にまつわる重要な街道だったのではないかと思われます。

片山城 東海自然歩道を円興寺峠に向けて登る

円興寺トンネルの北側入口付近に祀られる山之神総社①脇のスペースに車を停め東海自然歩道を円興寺峠を目指して登りました。ハイク道は整備され道標もありました。

片山城 円興寺峠 中央の尾根道の奥に平場②がある

ハイク道は南(写真左)へ下りますが見学路は右に折れ、写真正面の尾根道を進みます。

片山城 平場② 尾根を削平した広い平場 南東から

円興寺峠からの尾根道と平場②には、高低差があるものの守りの遺構は貧弱でした。城の中心部から離れた位置にあるので兵を溜め置く場所だったのかもしれないと想像しました。平場②の西辺には土塁➂、虎口⑧、堀切④などの防御施設が設けられていました。

片山城 堀切④ 北から

堀切④は西側尾根を断ち切り、平場②から土橋で渡るようになっていたようでした。平場②の北辺土塁➂とセットで虎口を形づくっていたようにも見えました。

片山城 平場⑦ 東から

平場②から西に進むと平場⑦がありました。ここで尾根は南に90度ほど曲がっていました。平場⑦には土塁等の防御施設は見当たりませんでした。

片山城 南西尾根の堀切⑤ 東から

南西尾根の先端部は規模の大きな堀切で遮断していました。堀底から尾根の天端までの高低差も大きく、この方面に対する守りの意識の強さを感じました。

片山城 堀切⑤と土橋 南西から

堀切⑤の中央部には土橋が設けられていました。後世の山仕事の道として堀切を埋めて土橋になっている場合もあるので、周囲の地形からここの場合は城郭遺構としての土橋ではないかもしれないと思って見学しました。

片山城 堀切⑥ 北東から

南西尾根の根元には堀切⑥がありました。浅くて輪郭も不明瞭でしたが、南西尾根を堀切⑥と⑤で区切って一つの郭として利用していたのではないでしょうか。

片山城 平場②の虎口⑧ 北から 一度折れて②へ入る

いわゆる登り虎口の形態の虎口で北側下段から平場②へ一度折れて進むようになっていました。虎口への道の北側には城域を南北に通る通路がありました(図2の細い線です)。

片山城 堀切⑨ 東下から

城域の中心部はⅠ郭と思われますので堀切⑨は南側からの侵入への備えではないでしょうか。この堀切は多少埋まっているとしても浅いものでした。南北に通る道は堀切を横切っているようでした。

片山城 土壇⑩ 南から

土壇⑩は方形で、櫓台のような地形でした。堀切⑨との組み合わせで南に対する備えだったようにも見えましたがどうでしょう。

片山城 堀切⑪ 西から

堀切⑪は幅広で輪郭がハッキリしていました。片山城の堀切は全体に浅いように思いましたが、この堀切は中心部に近いためか他に比べて深さがありました。南北に通る道は堀切の東部を横切っているようでした。

片山城 Ⅲ郭の虎口⑫ 東下から

Ⅲ郭の南東隅には下段から登る虎口がありました。写真ではあまり明確には見えませんね。Ⅲ郭は東側の下段の平場と一体で一つの曲輪と見てもいいのかもしれません。

片山城 Ⅲ郭に残っていた城趾標柱と案内板

Ⅲ郭には朽ちて倒れた城址標柱と案内板残されていました。標柱は平成三年とありますので、この時点ではⅢ郭を主郭と認識して地元の公民館が標柱を建てたのではないかと思いました。案内板は新しそうですね。

資料(1)によると片山城の城域内を南北に通過する通路は、ある時期において円興寺道を遮断して城域を通すことによって通行の監視、制限を図っていた可能性が示されていて見学が一層興味深かったです。片山城は規模の大きな城郭ですので、Ⅰ郭(主郭)を含む北部の城域についてはその2に掲載します。

最新の画像[もっと見る]

-

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

8時間前

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

8時間前

-

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

8時間前

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

8時間前

-

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

8時間前

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

8時間前

-

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

8時間前

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

8時間前

-

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

8時間前

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

8時間前

-

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

8時間前

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

8時間前

-

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

8時間前

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

8時間前

-

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

8時間前

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

8時間前

-

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

8時間前

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

8時間前

-

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

8時間前

肥前の城と肥後熊本城を訪ねる 東海古城研究会の特別見学会に参加

8時間前