昨夕、女房のお姉さん達と一緒に行った芦原温泉一泊旅行(ドライブ)から帰って、直ぐに俳句サークルに参加した。

事前に提出して置いた私の宿題三句についての添削結果は以下の通りであった。

(原句)春眠し 床屋の椅子に もたれをり

(コメント)少しユーモアがあって面白いが、春の床屋の気持ち良さ、あの何とも言えない雰囲気が今一伝わって来ないとのこと。

(添削例)春眠の楽し 床屋の椅子の上

(原句)写メールの 雛(ひいな)に見いる 老眼鏡

(コメント)私は、この句で“老眼鏡”の用い方がこれで受け入れられるか、試してみた。

やっぱり受け入れられず、次のように直された。

何故だめなのか、よくはわからなかったが・・・・・。

(添削例)写メールの雛 老眼鏡をかけて見る

(原句)平成の 護岸新たや 雪解川

(コメント)「新たや」がおかしい。「ありて」とした方がよいとのこと。

実は、この句は庄川の護岸を赤土で整備しているところを見て、その箇所が明るく見えたのだと説明したら、そんなら素直に「明るし」とした方がよいとのこと。

(添削例)平成の 護岸明るし 雪解川

今月は、自分の句に込めた思いが自分勝手で、読み手に全く感じて貰えなかったことを痛感させられた。

このままだと、俳句を作っているつもりが、ますます俳句でないものを作っているようで、惨めさだけが残ってくる気分だった。

それでも続けておれば、いつかは満足できる句が作れるようになるのだろうか?

事前に提出して置いた私の宿題三句についての添削結果は以下の通りであった。

(原句)春眠し 床屋の椅子に もたれをり

(コメント)少しユーモアがあって面白いが、春の床屋の気持ち良さ、あの何とも言えない雰囲気が今一伝わって来ないとのこと。

(添削例)春眠の楽し 床屋の椅子の上

(原句)写メールの 雛(ひいな)に見いる 老眼鏡

(コメント)私は、この句で“老眼鏡”の用い方がこれで受け入れられるか、試してみた。

やっぱり受け入れられず、次のように直された。

何故だめなのか、よくはわからなかったが・・・・・。

(添削例)写メールの雛 老眼鏡をかけて見る

(原句)平成の 護岸新たや 雪解川

(コメント)「新たや」がおかしい。「ありて」とした方がよいとのこと。

実は、この句は庄川の護岸を赤土で整備しているところを見て、その箇所が明るく見えたのだと説明したら、そんなら素直に「明るし」とした方がよいとのこと。

(添削例)平成の 護岸明るし 雪解川

今月は、自分の句に込めた思いが自分勝手で、読み手に全く感じて貰えなかったことを痛感させられた。

このままだと、俳句を作っているつもりが、ますます俳句でないものを作っているようで、惨めさだけが残ってくる気分だった。

それでも続けておれば、いつかは満足できる句が作れるようになるのだろうか?

「テレビ進化論」 境 真良著 (講談社現代新書) 定価:720円

【この本を読んだ理由】

講談社現代新書の新刊のお知らせの宣伝文句に、

“地デジ、ユーチューブ、ニコ動・・・・・・テレビ王国の牙城は崩れるのか?

「放送と通信の融合」が導く未来とは?

ギョーカイの構造を平易に解説し、いま起きている地殻変動の本質を明かす。”

興味本位でとびついてみた。

【読後感】

著者は、「放送と通信の融合」という問題に関わってきた専門家である。

この「放送と通信の融合」問題については、

・ライブドアによるフジテレビ買収の失敗

・楽天によるTBSとの合併提案

などが記憶に残っている。

この本では、テレビ進化論というタイトルで、“映像ビジネス覇権のゆくえ”について、

「次のテレビ」の誕生、さらには「テレビの次」のテーマにまで言及している。

インターネットでブログを楽しんでいるだけの私にはチンプンカンプンである。

正直に言って、この本は、一般教養として

“パソコンによるインターネットと地デジによるテレビの将来”

を知って置きたいだけの私には、荷が重すぎた。

「俳句脳」 茂木健一郎・黛まどか著 (角川oneテーマ21) 定価:705円

【この本を読んだ理由】

毎月の俳句の宿題で悩んでいた矢先、いつものように文庫本・新書本を物色していたら、「俳句脳」というタイトルが目に入ったので、思わず購入した。

俳句作りがうまくいく“きっかけ”になるのではと、ほのかな期待を込めて・・・・・。

【読後感】

「俳句脳」、“俳句をやるための特別な脳”があるのだろうか?

そんなことを思いながら読んだ。

著者は、脳科学者としてお馴染みの茂木健一郎。

そして俳人の黛まどか。

でも、俳句を少しやっていながら、黛まどかは初めて聞いた名前だった。

この本は三部からなっている。

第一部 俳句脳の可能性 茂木健一郎

第二部 ひらめきと美意識ーーー俳句脳対談 茂木健一郎・黛まどか

第三部 俳句脳ーーーひらめきと余白 黛まどか

私には、第一部は難しくてあまりよく分からなかった。

その中で、特に気になったところをピックアップしてみた。

“「今、ここ」から一瞬のうちに通り過ぎていってしまう感覚を記憶に留め、言葉によって顕現化するというまさに「クオリアの言語化」が、俳句という文学なのである。”

“俳句の文字列にあるのは、輝く個性のままに屹立している一瞬の心の間であるのだから、抽象的な思考から快感を得る営みとして、俳句ほど有効なものはない。

意味の呪縛を超えたところで、言葉を知ること。

俳句観賞に求められるこうした現象は、脳の快感物質が求めていることと見事に重なるのである。”

“唐突に聞こえるかもしれないが、日本の未来はソフトパワーにかかっている。

そろそろ多くの人々がそのことに気づき始めている。

ハードウェアを中心とした「メイド・イン・ジャパン文化」が海外を席巻した時代は、科学信奉の衰弱と共に次なる波にその席をゆずろうとしている。”

これらの文章は、本文の中で解説されているが、これらの文章だけを取り出して読んでみると、やはり難しい。

でも、第二部、第三部を読み進むうちに、私の中で、もやもやしていた俳句に対するいろいろな疑問や悩みについての回答が得られたような気がした。

第二部の本文より、

“言葉の上では十七音節しか書きませんが、あとのことは余白に漂っているのです。

・・・・・・・・・・・

たまたま文字や言葉として表れたものが短いだけで、実はその余白にものすごいことを紡いで、それを隠しているというのが俳句なのですよ。”

つまり、俳句で何もかも言おうとすれば説明になるし文字数が不足するので不可能だということだ。

俳句の言葉に託されたことを俳句を読んでもらう人に想像してもらえればいいと言うことだと“余白の意味”を解釈した。

もう一つ、本文より、

“私はこの頃、「俳句を楽しみましょう」と同時に、「一緒に俳句を苦しみましょう」と言うことにしました。

・・・・・・・・・・・

さらに言いたいのは、「でも、苦しむとすごく面白いよ」なのです。”

ということは、俳人ですら、俳句作りに苦しみを感じているということなのだ。

“一句を得た瞬間の喜びを知ってしまったら、生涯俳句を止められなくなります。”

でも、いい句ができると、ドーパミンの分泌がよくなるらしく、いい気分になれるということだ。

茂木さんのお言葉をもう一つ紹介すると、

“俳句の畑を耕す脳のメカニズム

まず、習慣にならないと駄目だということですよね。

長い時間が経たないと、熟成していかない回路があります。

脳の回路とは積み上げですから。

よく若い時じゃないとできないことがあると言いますが、正確な言い方ではありません。

歳をとっても脳は変わり続けます。

ただし、それまでの人生の履歴を前提に変わり続けるんです。

三○歳が三一歳になる時は、三○年間の積み重ねを前提に変わります。

したがって、四○歳が四一歳になる時は、積み重ねたものが多い分、捕らわれる情報の多さで脳が変化しにくくなるのです。

いずれにせよ、どんな経験を日々積んでいるかで変わります。

自分の過去の全てがその人の俳句に表れるんです。

それが「耕す」ということでしょう。”

つまり、俳句は歳に関係なく楽しむことができることは確かだ。

でも、継続していくことが大事らしい。

特に、“俳句にはその人の人生が表れる”ということに、少し恐ろしさを感じた。

第三部より、

“理解ではなく納得

俳句は頭で理解するものではありません。

また理屈で組み立てるものでもありません。

たくさん作ってたくさん読んで、身体が覚えていくものです。

・・・・・・・・・・・

自転車乗りと同じです。

頭で理解するのではなく、感覚的に納得するものなのです。”

“俳句は直感

直感とは、感覚ではなく実は体験です。

体験の積み重ねから直感はやってくるものだと思います。”

“弛緩と緊張

「どんなときに俳句ができるのですか」とよく訊かれます。

絶景を前にしたとき、旅をしているとき・・・・。

・・・・・・・・・・・・・

が、残念ながらそう簡単には俳句は作れません。

・・・・・・・・・・・・・

実際「奥の細道」では芭蕉も松島の絶景を前にして一句も作っていないのです。

「絶景に向かうときは、奪われて叶わず」芭蕉の言葉です。

・・・・・・・・・・・・・

実をいえば、「締め切りが迫った状態で髪やお皿を洗っているとき」などが、俳句がひらめくときです。

つまり茂木さんが言うように、ひらめきは弛緩と緊張が必要なのですね。”

専門家の俳人すら、俳句はそう簡単にはひらめかないようだ。

これらのことを読んで、私は幾分安堵の気持ちと俳句を続けていく気持ちになれたのだった。

この本を読んで、俳句脳という特別な脳はないようだが、俳句作りの難しさを再認識させられた。

と同時に、年老いてからのスタートほど、大変であることも理解できた。

俳句は、継続して経験を積むことが大切であるので、焦らず気長に取り組むことでよいのだと思った。

そして、偶然でもいいから、いい句が出来たときの感動「アハ体験」を夢見ていこう。

これからも、俳句を続けていくために、とても勉強になった一冊である。

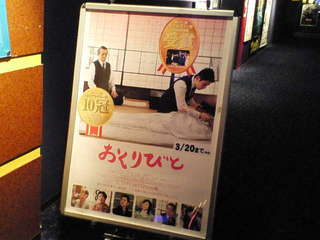

昨日(3月4日)久々に映画を見に行った。

今話題のアカデミー賞受賞作品「おくりびと」。

事前情報で満員になることが予想されたので、イオンには開店前の9時50分に到着。

しかし、もう既に遅しという状況。

寒さを凌ぐためか、玄関のドアは開いていたが、エスカレータの前には既に4列に並んだ長蛇の列が出来ていた。

10時ジャスト開店。

係員の誘導で2人づつになってエスカレータへ。

映画館前のチケット売り場の前に着くと、5重ぐらいに蛇行した人の列で混雑していた。

この日は水曜日。レディースの日と重なって、お客さんの大部分はオバちゃん。

列の中で待つこと約30分。

チケット売り場のカウンターにようやく到着。

その時は既に1回目の開演時間10時20分はとっくに過ぎていた。

2回目の開演時間13時00分のチケットも半分以上は既に売り切れ。

仕方ないので、イオンで暇つぶしと昼食を食べて、13時からのを観ることにした。

さらに、予てから観たいと思っていたもう1つの映画「旭山動物園物語」もついでに観ることにした。

「おくりびと」の終了時間15時20分の後、15時45分の開演に上手く繋がったからだ。

「旭山動物園物語」のチケットはあまり売れておらず、好きな席を選ぶことができた。

開演時間まで、イオンの売り場をぐるりと散策しながらウォーキング。

11時半ごろ、早めのランチを和食レストランで・・・・。

13時の5分前ごろに、イオンで一番大きな4番の映画館に入った。

場内は既にほぼ満席の状態だった。

「おくりびと」

命の尊厳に対する日本のしきたりと美意識の凄さみたいなものに改めて感動させられた。

この映画は、納棺という哀しくもあり厳かでもなければならない場面を取り上げながら、湿っぽくならず、観客の笑いがこぼれたり、チェロの柔らかい音色があったり、山形の田舎の風景と白鳥の飛翔があったりと、私にはすんなりと受け入れることができた。

久しぶりに日本画らしいいい映画だった。

特に、主演の本木雅弘の演技もさることながら、ベテラン山崎努の演技には、この映画を引き締めるに十分な味があった。

15時20分、「おくりびと」終了後、一端映画館の外に出た。

15時35分ごろ、ふたたび映画館に戻った。

7番の映画館は、あまり大きな劇場ではなく、お客は10名くらいと寂しいものだった。

「旭山動物園物語 」

人間を含めたあらゆる動物たちの命の尊さと凄さに感動した。

特に動物たちの動きを捉えた映像は素晴らしかった。

ただ、残念に思ったのは、長門裕之の演技がちょっと過剰で、主演である西田敏行の西田らしさが足りなかったような気がした。

監督はマキノ雅彦(津川雅彦)だったので、もしやとも思えないでもなかった。