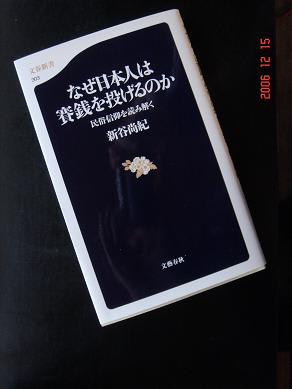

『なぜ日本人は賽銭を投げるのか 民俗信仰を読み解く』 新谷尚紀著(文春新書) 定価:700円

【この本を選んだ理由】

この本も、例の日テレの「世界一受けたい授業」に出ていた新谷尚紀(しんたに たかのり)先生の著書を

ネットで調べた結果、

これから近づく初詣シーズンとの関連で、

なぜ賽銭を投げるのか?という単純な疑問が解けるのならと思い購入したものである。

【感想】

この本の構成は次の通り。

はじめに

第一章 四季おりおり

第二章 暮らしと信仰

第三章 比叡山の水脈

第四章 葬儀と墓

第五章 死の神話

第六章 賽銭はなぜ投げるのか

あとがき

著者は親切にも、“はじめに”の中で、次のように書いていた。

“神様に供えるはずの賽銭をなぜ日本人は投げるのか、それは無礼なことではないのか、

などという素朴な疑問から読み解く民族学の貨幣論は、第六章をご覧いただきたい。”

こんな忠告にも関わらず、わたしは最初から順に読み始めた。

ところが案の定、第三章の途中で、読み疲れ、読破することを断念した。

この本は、学生に民俗学を教える教科書のようなものなのであり、わたしにとっては、

極めて堅苦しい読み物であることが分かった。

著者は“あとがき”でも

“本書が中高生や大学生など若い世代の眼にふれて、民俗学を志す人が

一人でも、二人でも現れれば幸いである。”と結んでいる。

そこで、わたしはしかたなく最も興味のあった第六章だけを読むことにした。

第六章の説明もなかなか回りくどい。

貨幣はケガレの吸引装置という項目のところから、漸く賽銭のことがでてくる。

つまり、貨幣は通貨という役割のほかに、磁石のようにケガレを吸い付ける道具であるということだ。

そして、神社はケガレの吸引浄化装置である、ということらしい。

さらに、貨幣は贈与によって生じる人間関係を瞬時にして無化していまう道具なのである。

という意味深なことも書いてあった。

なぜ日本人は賽銭を投げるのか?という疑問の答えはこれだけである。

面白くも何ともない説明にがっくりした。わたしはもうこの本を読むのは止めた。

もっと詳しく知りたい場合は、この本をじっくり読んでみてはどうでしょうか。