「タンブン」は「徳を積む」という意味で、

お寺にものやお金、食べものを寄進すること、お寺のために奉仕すること、

それだけにとどまらず、よいことよい行い、人のためになること、

生き物のために自分が働き自分のものを差し出すこと、

それら全てを「徳を積む」行いとしている。

物乞いにお金を与えること、魚にエサをやること、鳥を放すこと

ボランティアもすべて 「タンブン」。

今の私の青年海外協力隊ボランティアも、タイ人からすると「タンブン」であるようだ。

敬虔な仏教徒であるタイ人にとってお寺は大きな意味を持ち、

「お寺に連れて行く」というのはとても親愛のある行い。

一緒にサイバーツ(喜捨)することにも大きな意味を持つ。

タイにいて最初の頃にはタンブンを勧められて驚いたものだった。

日本人は募金や寄進をあまりしない人間で、

「してやっている」という考え方が強いが、

タイ人は「タンブン」=「徳を積む行いをさせてもらっている」

という考えが基本にある。

だから、タンブンを勧めているタイ人は

「よかったね、タンブンができて。」と思っているということをまず理解しないといけない。

ナムプリック屋のお父さんお母さんが、前々から今日

私をタンブンに連れて行くと言ってくれていた。

お父さんお母さんはタイ人の中でもかなり敬虔な仏教徒。

配属先の行事でタンブンに行くことはこれまでにもあったけれど、

日々朝のサイバーツ(喜捨)を欠かさず、敬虔に仏教を信仰する

本物の仏教徒のタイ人に連れられてタンブンにいくのははじめてのこと。

朝からお父さんたちはタンブンに持って行くお金やお菓子の準備。

お父さんは5年間の出家、お母さんも尼の経験をした本当に仏教を

心から信仰する人たち。

行ったお寺は新年に初詣に行ったあの、小さな小さなお寺。

まだ道もできあがっておらず、木々の中にぽつんと小さなお寺がある。

(→ 過去ブログ

「タイの家族と初詣」)

今日はタンブンに集まる日らしく、たくさんの人が集まってくる。

特別な日なので、タイの伝統のスカートをはいている。

お父さんは会う人会う人に

「日本の娘でね。仏教が好きで、サイバーツがとても好きで、

毎朝一緒にサイバーツをしてるんだ。

日本料理をよく作ってくれてね、パパパッと作ってくれておいしいんだよ。

この間は友達がやってきて、モンゴル、フィリピン、日本

モンゴルのダンスを踊ったりしてねえ、日本の友達は空港で泣いて泣いて・・・‥」

と必ず話して聞かせる。

お父さんの人柄もいいけれど、聞く人たちも へえそうなの、ふんふん、と

ニコニコと聞く。

この寺には僧侶が一人しかいないが、今日は特別に手伝いに来ているのだろう。

森の中に簡易な寺がある。

食べものをたくさん作って持ってくる人もいる。

それもタンブン。

ソムタム、あんかけ、くだもの、もち米のお菓子。

みんなで作って持ち寄って、みんなで食べる。

以前はお寺でタダで食べものをふるまうのを見て、おおラッキー なんて思って

もぐもぐと食べていたけれど、今はお父さんたちの姿を通して

作ってきた人の気持ちや、人のために自分のもっているものを差し出す

タイ人のそれがあたりまえな考え方、仏教を根底とするこの姿を

感慨深く感じている。

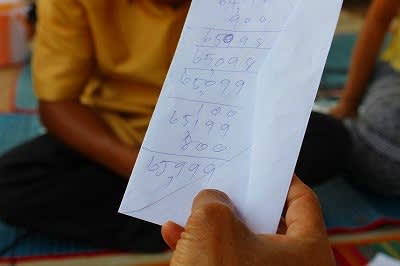

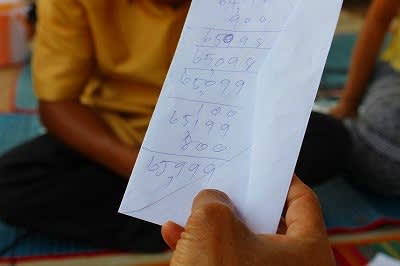

もちよったお金を数える。

いくらでもいい、20バーツでも100バーツでもと教えてもらって

私のお金もここに入っている。

お金の木みたいな、これも、タンブン。

お経を聞き、ひざまずいてみな祈りを捧げる。

最後に、なぜだか分からないけれど、またお金を数える。

最初に数えたのは何だったんだろう? と思うけど。

途中途中で20バーツ、100バーツと、持ってくる人がいるので、

そのたびに、マイクで「誰々がいくら持って来ました、幸せでありますように。」

とアナウンスをし、また数える。

いくら数えてもこれは終わらないのでは?

と思うくらい、ずっとずっと わーわー言いながら数えている。

タイでは9という数字がとても縁起がよい数字。

集まったお金は合計、62345バーツ。

9がない。

どうにか9の数字をたくさんそろえたいらしく、お父さんたちがマイクでタンブンを呼びかける。

呼びかけると、ドッとお金が集まって、こんどは9をオーバーしてしまい、

また、お父さんたちがマイクで呼びかける、その繰り返し。

お、終わらないんじゃ・・・

何度も何度も繰り返して、

30分以上は繰り返して、やっと65999バーツ。

9が3つ並ぶ。

「スーワイレーオ!」(きれいになった!)と喜ぶ人たち。

そこで、鐘が「ゴーン!」と鳴らされ、終了。

9も3つ並んだし、満足満足という鐘の音。

これにて、タンブンは終わり。

寺の僧侶からもらったもの。

幸せと健康がくるように経文が書かれている。

一般の人には書けない。

お父さんもかつては出家して欲望を捨てていたが、

今は還俗してあれこれ欲を持った生活をしている。

そういう一般の人間には書けない経文なのだとお母さんが教えてくれた。

先週末、カウンターパートの家に行った。

カウンターパートの家には 仏の部屋があり、仏像や僧侶がまつられ、

仏教に関する様々なものが集められていた。

毎日、ここで拝むのだという。

見せてもらったもの。

土の中から掘り出したのだ、百年以上も前のものだとカウンターパートのご主人が丁寧に説明してくれる。

僧侶をかたどったこれも、大変に古いものだという。

プラアラハンと呼ばれる高僧。

そうなるには小さい頃から仏門に入り、生涯結婚もせず、欲を捨て

何も欲しがらず、笑いも怒りもせず、ただ徳を積み生きる、

それはとても難しいことだという。

そして、欲を捨ててしまった以上、生まれ変わることも二度とないのだと。

「さちえや私たちの普通の人間はまた生まれ変わる。

ああなりたい、こうなりたい、あれが好き、これが好きという欲に応じてね。

生まれ変わるために今生きて、徳を積んでいるんだよ。

欲を捨てて生まれ変わらないなんて、とても難しいことだ。」

そこまで深いところを知ったのははじめて。

以前はタイ語がちっともわからなかったからか、

タイの仏教文化に関心がもてていなかったのか、

いや、きっとナムプリック屋のお父さんお母さんたちと家族のように過ごし、

一緒にサイバーツをし、次第に彼らの気持ちを理解したいと

心から思うようになったからだ、

聞くこと聞くこと、全てが心に染みてくるような感覚。

私にもいくつも大事な仏像や石像をくれた。

買ったものかと尋ねたら、もらったものだという。

「さちえもたくさん増えたら、今度は人にあげるんだよ。」

もっているものが持っていないものに渡す、それが当然という考えが

日本人の私にはあまり身近ではなくて、とても尊く感じて 染みる。

お母さんがよく言うこの言葉だってなんて素敵なんだと思う。

「一緒にサイバーツをしたから、また必ず会える。」

毎朝、サイバーツをしたら僧侶はお経を唱えてくれる。

そのとき、お父さんは水を持つ。

お経を唱えられた水には何らかの力が宿るようで、

その水を近くの最も大きな木の根元に垂らす。

ナムプリック屋の前にあるジャックフルーツの木に。

お母さんが説明してくれたこと。

「死んだ人間は土に還る。土の中にいる。

この水が、土の中に行き届いて、なくなった私たちの家族もみな

水を飲むことができるのよ。

朝、サイバーツしたカオニャオやんむむぷりっくそしてお菓子、それも渡すことができるの。

さちえのお父さんも、カオニャオとナムプリックを朝ご飯に食べているよ。

日本で生きているときには食べたことのなかったカオニャオを、

さちえがタイに来たおかげで、そしてサイバーツをしたから、

お父さんは土の中で食べられたのよ。

さちえの渡したカオニャオとナムプリックをね。 お父さんも初めてカオニャオを食べたね。」

なんという死生観かと、ぐっと胸に上がってくるものがあった。

これはお母さんにとっては当然のこと。

死ぬことは次のステップに進むこと。

家族が大事に思っている限り、消えていなくなることはない。

誰かが死んだときにも笑顔で天に昇ったというタイ人の死生観が

やっと分かってきたように思う。

けれど、きっとまだまだだ。

日本人は目に見えないものを信じられない民族だなと思うことがよくある。

それが悪いわけでも、いいわけでもないが、

1つ、信じるものがあり、実際に敬虔につつましく生きて

外国人の私を娘のように大切にし、一緒にいて全く苦のない接し方をしてくれる、

相手を思いやる心にあふれている。

この人たちの根本精神を知って感じていくと、尊敬の念ばかりが満ちてくる。

仏教が国の95%をしめるタイ。

だが、タイ人全てがこのお父さんお母さんのようかといえばそうではないだろう。

2人はけんかもしない、人のために生きる、きっとタイ人の中でも特別な人たちだと思う。

コンケンでもお父さんの人徳ぶりはたくさんの人が知っている。

次第に広まり、人が知るところとなるのだろうと思う。

けれど、どんなに名が知れても、お父さんたちは謙虚に敬虔に暮らしている。

そういう人とここで会えて、こんなに親しくなれて、彼らの神髄ともいえることを

身をもって伝えてもらえることは、なんて幸運なことだろうと思う。