昨日(10/19)は、りんぷうの会の能楽撮影教室の第2回目講座でした

予定通り横浜能楽堂にて能「土蜘蛛」の舞台撮影実習が開催されました。

ご出演いただいたのは、喜多流能楽師の出雲康雅先生。

舞台撮影前に、毎回恒例となっている装束付け・面をかけるシーンを

間近で撮影させていただき、さらに、今回は特別に

土蜘蛛の巣である古塚の作り物に蜘蛛の巣を張る作業も拝見。

参加者一同、大感激 でした。

でした。

大変、貴重な体験をさせていただき本当に感謝しております。

出雲先生、お手伝いいただいた佐々木多門先生、大島輝久先生、ありがとうございました。

肝心の「土蜘蛛」の舞台撮影ですが、想像以上の迫力

白い蜘蛛の糸の乱舞は見応えがあり華やか で息を呑みました。

で息を呑みました。

が、やはり撮影のタイミングが難しかったですね

思っていたよりは、ゆっくり放物線を描いて蜘蛛の糸が

舞台上に広がって落ちて行くんですが、いいところで丁度、シャッターを

切るのは至難の技~と思いました。

会員の方で傑作を撮影された方がいらっしゃるようなので

近日中に当ブログにてご紹介できればと思っております。

これから交渉予定ですので掲載できるか微妙ですが

お楽しみにお待ち下さい

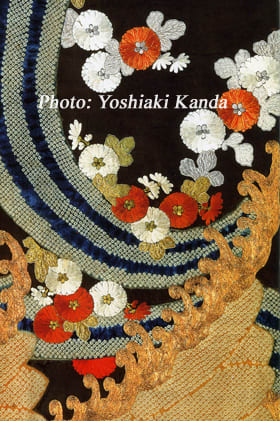

◆本日の冒頭写真は会長の神田佳明撮影 です。

です。

「土蜘蛛」とは直接、関係のない絵柄ではありますが、

菊水模様の曲線が白い蜘蛛の糸を連想させるように思いましたので掲載。

花も美しいけれど蜘蛛の糸も花に負けず劣らず美しいと思いました次第です。

にほんブログ村

にほんブログ村

予定通り横浜能楽堂にて能「土蜘蛛」の舞台撮影実習が開催されました。

ご出演いただいたのは、喜多流能楽師の出雲康雅先生。

舞台撮影前に、毎回恒例となっている装束付け・面をかけるシーンを

間近で撮影させていただき、さらに、今回は特別に

土蜘蛛の巣である古塚の作り物に蜘蛛の巣を張る作業も拝見。

参加者一同、大感激

でした。

でした。大変、貴重な体験をさせていただき本当に感謝しております。

出雲先生、お手伝いいただいた佐々木多門先生、大島輝久先生、ありがとうございました。

肝心の「土蜘蛛」の舞台撮影ですが、想像以上の迫力

白い蜘蛛の糸の乱舞は見応えがあり華やか

で息を呑みました。

で息を呑みました。が、やはり撮影のタイミングが難しかったですね

思っていたよりは、ゆっくり放物線を描いて蜘蛛の糸が

舞台上に広がって落ちて行くんですが、いいところで丁度、シャッターを

切るのは至難の技~と思いました。

会員の方で傑作を撮影された方がいらっしゃるようなので

近日中に当ブログにてご紹介できればと思っております。

これから交渉予定ですので掲載できるか微妙ですが

お楽しみにお待ち下さい

◆本日の冒頭写真は会長の神田佳明撮影

です。

です。「土蜘蛛」とは直接、関係のない絵柄ではありますが、

菊水模様の曲線が白い蜘蛛の糸を連想させるように思いましたので掲載。

花も美しいけれど蜘蛛の糸も花に負けず劣らず美しいと思いました次第です。