スパゲッティの樹 エイプリルフールの伝説的傑作 台本と訳 1957年英国製

4月1日は、「4月馬鹿」、エイプリル・フールでした。フランスでは、「四月の魚」(ポワソン・ダヴリル)と言って、知らない人の背中に魚の絵を貼り付けたりするそうです。『フレンチ・コネクション2』という、ジーン・ハックマン主演の映画の冒頭でその場面を見たことがあります。

〇参考:ユーモアと言えばモンティパイソン(『議論』)。こちらも見てください。

今回は、エイプリル・フールの放送のなかでも、伝説的な傑作とされているものをご紹介しましょう。教室で用いたものです。テキストはこのブログのいつもの記事より少し長いです。下のBBCの番組をご覧ください。

02:25

http://www.englishclub.com/esl-videos/misc/swiss-spaghetti-harvest.htm

古いので画像があまりきれいではありません。訳を下につけておきます。まず、日本語だけ読んで、「あれ~」と思いながら見るのも面白いですよ。

教室用のテキストには語学的注があるのですが、今回は英語と日本語の対訳のみにとどめましょう。ユーモアを説明することほどユーモアに反することはありませんから...。

え、何が面白いか分からないですって…。え~と、それは...。

It isn't only in Britain that spring, this year, has taken everyone by surprise. Here in the Ticino, on the borders of Switzerland and Italy, the slopes overlooking Lake Lugano have already burst into flower at least a fortnight earlier than usual.

今年、イギリスでは、春の訪れは突然でしたが、これはイギリスに限ったことではありません。ここは、スイスとイタリアの国境にあるチッチーノ。ルガーノ湖を見下ろす山の傾斜地では、例年より少なくとも2週間早く、すでに花が満開です。

But what, you may ask, has the early and welcome arrival of bees and blossom to do with food? Well, it's simply that the past winter, one of the mildest in living memory, has had its effect in other ways as well. Most important of all, it's resulted in an exceptionally heavy spaghetti crop.

What does A have to do with B?:AはBとどういう関係があるのでしょう。

しかし、うれしくも早い蜂と花々の訪れが、食べ物と関係があると言ったら、いったいどういう関係があるだろうか、と尋ねる方もおられるかもしれません。さて、それは至極簡単なこと。過ぎし冬は私たちの記憶に残るうちでもっとも穏やかな冬の一つに数え上げられるのですが、暖冬の効果は食べ物を含むさまざなな分野にも現われているのです。とりわけ重要なのは、例年になく豊富なスパゲッティの収穫がもたらされたということです。

The last two weeks of March are an anxious time for the spaghetti farmer. There is always the chance of a late frost which, while not entirely ruining the crop, generally impairs the flavour and makes it difficult for him to obtain top prices in world markets. But now these dangers are over and the spaghetti harvest goes forward.

3月の後半の2週間は、スパゲッティ農家にとっては不安な時期です。遅霜(おそじも)が訪れる可能性があるからです。遅霜は農作物を完全に破損するということはないのですが、一般的に香りが損なわれ、世界市場において最高の価格を得ることが難しくなるのです。しかし、今、こうした危機は去り、スパゲティの収穫は順調に進んでいます。

Spaghetti cultivation here in Switzerland is not, of course, carried out on anything like the tremendous scale of the Italian industry. Many of you, I am sure, will have seen pictures of the vast spaghetti plantations in the Po valley. For the Swiss, however, it tends to be more of a family affair.

ここ、スイスにおけるスパゲッティ栽培は、言うまでもなく、イタリアの企業による大規模農法とは似ても似つかぬ規模で実行されております。皆さんは、きっとポー川流域における広大なスパゲッティ・プランテーションの写真を見たことがあることでしょう。しかし、スイス人にとっては、スパゲッティ栽培はどちらかというと、家内農業といってよいものです。

Another reason why this may be a bumper year lies in the virtual disappearance of the spaghetti weevil, the tiny creature whose depredations have caused much concern in the past.

今年が豊年である可能性があるのですが、それにはもう一つ理由があります。スパゲッティ・ゾウムシの実質的な消滅です。この虫による損傷は過去において大きな心配の種だったのです。

After picking, the spaghetti is laid out to dry in the warm Alpine sun. Many people are often puzzled by the fact that spaghetti is produced at such uniform length. But this is the result of many years of patient endeavour by plant breeders who've succeeded in producing the perfect spaghetti.

収穫のあと、スパゲッティは乾燥させるために、暖かいアルプスの太陽の下で横たえられます。スパゲッティがこのような均一の長さで生産されるという事実に接し、不思議な気持ちに打たれることがよくあるという人が多くいます。しかし、このように均一の長さで生産されるようになった背景には、品質改良家の長年にわたる忍耐強い努力があるのです。いまでは、完全なスパゲッティを生産することに成功しています。

And now, the harvest is marked by a traditional meal. Toasts to the new crop are drunk in these boccalinos, and then the waiters enter bearing the ceremonial dish. And it is, of course, spaghetti-picked earlier in the day, dried in the sun, and so brought fresh from garden to table at the very peak of condition. For those who love this dish, there is nothing like real home-grown spaghetti.

さて、この収穫には伝統的な食事がつきものです。新たな収穫を祝う乾杯は、ボッカリーノと呼ばれるこれらの杯で行われます。乾杯の後、ウエイターが収穫祝いのご馳走を運んできます。もちろん、その日の朝早く収穫されたスパゲッティです。それは太陽によって乾燥され、もっともよいコンディションの時に、庭からテーブルへ直接運ばれるのです。この一皿をこよなく愛する人たちにとって、本物の家庭栽培のスパゲッティに勝るものはないのです。

「となり百姓」という言葉があるそうです。隣が種を撒いたから、うちもそろそろね」という「主体性のない」根性を自己卑下して使う言葉のようです。私も、小浜さん(左下にブログの紹介がある)たちに倣って、このブログを始めています。英語スクールの宣伝になるかな、と思いますが。いったん、始めてみて、周りのブログを見渡すと、自己主張が多くて圧倒される一方、みんな似たようなことを言っているなという印象を持ちました。

しかし、世の中、すぐ行動に結びつく文章ばかり読んでいるわけではないので、誤解、誤読が山のように積みあがっていくわけです。誤解に基づく誤解が生まれて、現実離れしていく怖さがあります。そこで、それを食い止め、言葉と現実をつなぎとめる作業が要約作りだといえるのではないでしょうか。要約したものを、もとの記事を聴いたり、読んだりしていない第三者に伝えて、それがそのまま「第四者」、「第五者」に伝わっても、そして、ぐるっと回って、元の人に戻ってきたとき、「違和感」がなかったら、成功です。その伝言ゲームの最初の鎖作りが、サマライズということになります。

実際、要約してみたものと最初の記事を比較してみると、「分かった」という気持ちが強まります。あるいは、「む?。変だ、抜かしている」、または、「無駄だな」とい気持ちに苛まれることもあります。前者は、必要条件(necessary condition)を満たしていないことに気がついたということ、後者は、十分条件(sufficient condition)が広すぎるという認識です。こうして、「理解したい」、「伝えたい」という言語活動の基本的な感情に基づき、言語習得をより正確、身のあるものにしていく過程が要約作成、遅読の意義です。

-------

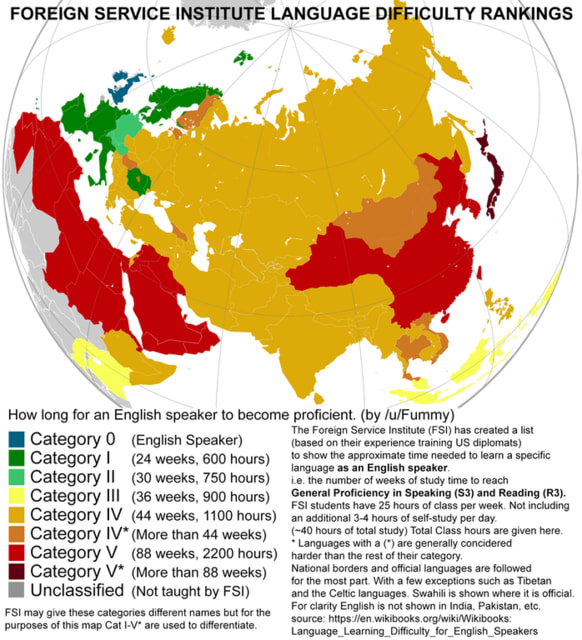

今回、「アメリカ人にとって日本語が難しい」という、米国国務省の外交官向けデータを紹介します。

今回、「アメリカ人にとって日本語が難しい」という、米国国務省の外交官向けデータを紹介します。