今年度の「国民負担率」48% 前年度上回り過去最大の見込み

国民の所得に占める税金や社会保険料などの負担の割合を示す「国民負担率」は、今年度・令和3年度は前の年度をわずかに上回って48%と、これまでで最大となる見込みです。所得が増えたものの、税金の増加がそれを上回ったことで負担率が上昇しました。

「国民負担率」は、個人や企業の所得などをあわせた国民所得に占める税金や社会保険料の負担の割合で、公的負担の重さを国際的に比較する指標のひとつです。

財務省によりますと、今年度・令和3年度の国民負担率は、前の年度から0.1ポイント上がって48.0%となり、これまでで最大となる見込みです。

企業業績が回復したことで所得が増えたものの、法人税などがそれを上回る伸びとなったことから、負担率がわずかに上昇しました。

一方、国の財政赤字を加えた「潜在的な国民負担率」は、2.1ポイント減少し60.7%となる見込みです。

3回の補正予算を組んだ前の年度と比べて、今年度は財政赤字の額が少なかったためです。

日本の国民負担率は、50年余り前の昭和45年度には24.3%でしたが、高齢化に伴う社会保障の負担増加などにより、上昇傾向が続いています。

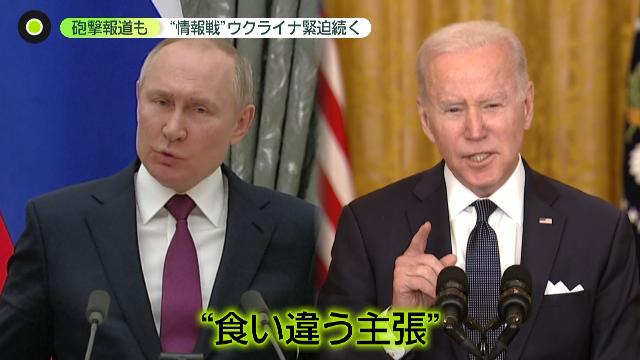

米国の身勝手さが招いた「ウクライナ危機」

土田修(元東京新聞記者、ル・モンド・ディプロマティーク日本語版編集委員)

*「メディア報道」より

欧米メディアは「国際社会(欧米)=善」「ロシア=悪」と決めつけ、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻の脅威を煽り立てているかのようだ。米国の主張を一方的に垂れ流し、ロシア侵攻の危機を煽るだけの日本の新聞・テレビの報道も悲惨だ。東西冷戦終結後のこの地域における歴史的・地政学的分析に思いが至らず、表面的なニュースに終始している。

■米国の身勝手な欧州政策

かつて、ロシアのクリミア半島併合に端を発したウクライナ危機(2014年2月)について欧州戦略情報社のオリヴィエ・ザジェクは「欧米外交筋の一部にとって、互いの利害関係者と当事者の理性的な判断を超えて、〝善悪〟の最終戦争の様相を呈している」(ル・モンド・ディプロマティーク2014年4月号)と指摘し、偏見に満ちた欧米メディアの愚かさを浮き彫りにした。8年を経て今回のウクライナ危機においてもまた同じ現象が見られるのは偶然ではない。

ザジェクはロシアによるクリミア併合の背景について客観的に分析している。当時、親ロシア派だったウクライナのヤヌコヴィッチ大統領が大規模な反政府運動によって崩壊。親EU派が政権に就き、ウクライナ東部地域でロシア語の「第2公用語」のステータスを廃止した。これによって同地域で多くのロシア系住民が職を失うことになった。プーチンによるクリミア半島併合はその返礼だったのだ。

実はこの時、親ロシア政権を打倒する原動力となったのは、大統領の腐敗に対する民衆の怒りを利用した極右ナショナリストだった。ネオナチ政党に起源を持つスヴォボダは「ロシアの影響力の終わり」を第一方針とし、ウクライナ・アイデンティティの強化のための戦いを提唱する。ネオファシスト・グループの「右派セクター」は多文化主義を否定し、白人中心主義と移民排斥を標榜している。

*「ル・モンド・ディプロマティーク」紙のイラスト

こうした極右ナショナリストたちは、ロシアとの対抗上、「統一ヨーロッパ」を支持し、外交政策面ではウクライナの北大西洋条約機構(NATO)加盟と再核武装を主張している。彼らは、表向き「親EU」であることから欧米メディアによって「民主勢力」であるかのように報道されている。

ザジェクによると、1991年のソ連崩壊とともにワルシャワ条約機構が消滅した時、NATOも解体すべきだったのだが、「旧ソ連に対する勝利」を手放したくなかった米国は、その後、バルト3国、ブルガリア、ルーマニア、アルバニア、クロアチア、モンテネグロ、北マケドニアとNATOの東方拡大を強引に押し進めてきた。

東方地域研究者のダヴィド・トゥルトゥリによると、米国は東欧に新たな軍事施設を建設しないと約束した「ロシア・NATO基本文書」(1997年調印)に違反し、東欧での弾道ミサイル配備を進めてきた。しかも核兵器削減の合意も白紙に戻した(ル・モンド・ディプロマティーク紙2022年2月号)。

トゥルトゥリは、その上、ウクライナの国民の大半がNATO加盟に反対しているにもかかわらず、米国が2008年に欧州の同盟諸国にジョージアとウクライナのNATO加盟を認めるよう圧力をかけたとも指摘する。ウクライナのNATO加盟についてはドイツとフランスも反対しているのだから、米国の欧州政策の身勝手さがよく分かる。

対ロシア軍事的包囲網はロシア国境に迫り、ウクライナとベラルーシがロシアの安全保障のカナメになった。ソ連崩壊後、西側に好意的な姿勢を示してきたはずのロシアに対するこの仕打ちにプーチンの怒りは限界に達している。しかも、その喉元に米国の核ミサイルまで配備されてしまった。これは北朝鮮のミサイルや核開発に大騒ぎする日本よりも深刻な事態ではないか。

■プーチンに見透かされた欧州主要国の弱腰

今回のウクライナ危機でロシアは、NATO軍の東欧からの撤退と欧州に配備された米国の核兵器の引き上げを要求している。NATO包囲網に対するロシアの「生き残り」をかけた瀬戸際外交だ。だが、NATOのストルテンベルグ事務総長は「(ウクライナのNATO加盟に)ロシアの拒否権はないし、干渉する権利もない」とロシアの要求を一笑に付している。

米国のバイデン大統領はオバマ政権の副大統領時代以来、ロシア嫌いといわれる。彼は「ウクライナ侵攻の可能性はある。(その場合)かつて見たことがない措置を検討する」と強気の発言を繰り返し、危機を煽っている。問題は米国とロシアが東欧を舞台に〝仁義なき戦い〟を続けていることにあるのだが、その反省はどこにもみられない。

しかも欧米は、ロシアに見切りをつけ、欧州になびくウクライナの極右ナショナリストを頼りにしているかのようだ。「敵の敵は味方」とばかりに極右ナショナリストを支援する欧米は「ウクライナの民主化」に逆行しているのではないか。

欧州各国の弱腰も米国の強引な東欧政策を増長させている要因になっている。2014年の「ミンスク合意」は親ロシア派が支配するウクライナ東部ドンバス地域に自治権を認める内容だった。この合意に沿ってドイツとフランスが主導権を握るはずだったが、ウクライナの反対で泥沼にはまり込んでしまい、ロシアは両国を差し置いて米国との直接交渉に踏み切った。米国はフランスとドイツを差し置いて欧州での主導権強化に躍起になっているが、ロシアを排除する方向に進んでいるので、この交渉は順調に進みそうにない。プーチンは欧州主要国の弱腰を見透かして挑発しているようにも見える。

米国やNATOはロシアの脅威を喧伝し、日本を含む欧米メディアはそれを無批判的に伝えている。もし仮にロシアがウクライナに軍事侵攻したとしても、米国もNATOも直接、ウクライナを支援するため軍隊を出すことはできない。ウクライナはまだNATOに加盟していないからだ。

結局のところ、ロシアのウクライナ侵攻に対して米国は経済的制裁を声高に叫ぶしかない。その足元を見透かしたように、プーチンは2月16日にドイツ・ショルツ首相と会談し、欧州の安全保障や中距離ミサイルなどについて欧米側と交渉する用意があると表明した。プーチンは欧州の主要国を使って米国に圧力をかけることを厭わない。過去にも米国のイラク侵攻に反対し、ドイツ、フランスがロシアと結束した例もある。

米国によるアフガン撤兵も太平洋地域での米英豪「軍事同盟」(AUKUS)創設も欧州にとって寝耳に水だった。NATOの東方拡大や東欧への核兵器配備といった米国の欧州戦略はフランスやドイツを蚊帳の外に置いたまま進められてきた。プーチンはそのことをよく理解した上で外交カードを切っているが、フランスやドイツは米国とロシアの欧州戦略に対抗するためのビジョンを提示することができていない。

欧州主要国が対米追随の姿勢を変えず、米国の傍若無人なやり方を指を加えて見ているとしたら、米国とロシアの覇権主義の争いが、いつか偶発的衝突に発展するかもしれないし、欧州の極右ナショナリストを勢いつかせることになるだろう。

→月刊紙「ル・モンド・ディプロマティーク」日本語版HP・同フェイスブック