ソフト・エネルギー・パス

エイモリー・ロビンス著

時事通信社

1979年刊

30年以上前に書かれたエネルギー政策に関する指南書です。

このブログの初期にも少し触れています。

化石燃料や原子力によるハード・パスについて

核拡散や廃棄物処理、集中管理と需要バランスから

その限界を論じ、

太陽熱や風力などソフト・パスへの移行の合理性を説く。

但し、ソフト・パスはそもそも環境破壊が少ないが、

それ以上にエネルギー消費を削減し、

かつ分散管理で効率的に運用する。

ハード・パスとソフト・パスそれぞれについて

2025年の予測が掲載されていますが、

資源エネルギー庁の白書を眺めると

現時点で見るとそれらの中位で推移していることが

分かります。まんざら、捨てたものでもない。

でも、もともと省エネが進んでいる日本より

エネルギー大国のアメリカや、効率劣る中国、

或いは日本と同等の省エネ先進性をもつドイツで

ソフト・パスへの移行が著しい様です。

太陽光発電の買い取り限界が最近顕在化しつつありますが、

これは集中管理における発電機の同期限界の狭さ、

極論すると予定した以上は無駄でもいいから

電気を使って下さいという矛盾から来ます。

(確かに電験で勉強しましたよ。)

集中管理と需要バランスの限界です。

そもそもソフト・パスと集中管理の組み合わせは

間違いかも知れない。政府の買い取りに期待するのでは

なく、真剣に分散管理と蓄電技術の開発に取り組むべき

ということになるんだと思います。

大学ではこういうことも教えて欲しかったな。

今はどうなんだろう。

夏前に「今年の夏は扇風機のみとします。」と宣言してました。

驚くべき我が家の電気代

公約通り?ほぼエアコンレスで通すことができ、

こんな感じで終わりました。

でも、このために扇風機を2機増設しましたので、

今年の夏はその投資回収で終わってしまったかも。

来年以降も同じように続けられるか?

そのとき5台もあるエアコンはどうするのか?

どちらにしても「勿体なく」感じるのが

気になるところです。

驚くべき我が家の電気代

公約通り?ほぼエアコンレスで通すことができ、

こんな感じで終わりました。

でも、このために扇風機を2機増設しましたので、

今年の夏はその投資回収で終わってしまったかも。

来年以降も同じように続けられるか?

そのとき5台もあるエアコンはどうするのか?

どちらにしても「勿体なく」感じるのが

気になるところです。

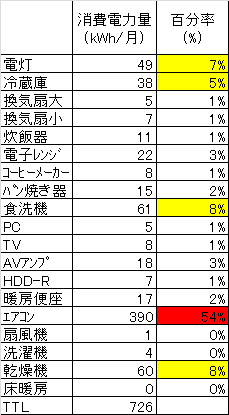

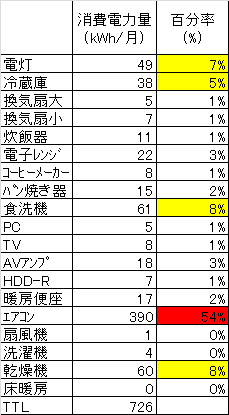

今日は我が家の電力消費の話です。

と言っても省エネがすごいとか、そういういい話ではないです^^;

とにかく我が家は毎月の電気代が高いのです。

特に名古屋から大磯に戻ってから

電気代が跳ね上がり、

こまめに電気を消さないこども達、お父さんに

ピリピリするお母さん^^;

「だって電灯なんてたかが知れてるんじゃないの」

「風邪ひいたら元も子もないからエアコン入れようよ」

「電子レンジで何でもチンしないで」

「テレビは禁止っ!」

などなど。

でもピリピリしつつも電気代は一向に下がらない。

このままでは反乱の兆しが出てきたので、

議論の余地を残すことがないように

電化製品を全部リストアップし、

その実態を解明することにしました。

な ん と、

「エアコン」が半分以上を占めていました。

名古屋のマンションではエアコン2基でしたが、

大磯の我が家は5基。気付いたら一人一台に...

傍若無人でした。

今年の夏は扇風機のみとします。

それから、

洗濯ものもむやみに乾燥に掛けない。

食洗機も乾燥機能は使わない。

やっぱり電灯はこまめに消す。

(うちは蛍光灯電球が約40個。ちりも積もれば...)

という具合に決まりました。

今後はスマートメーターとかもっと分かり易く省エネできる時代が

来るんでしょうね。

見直して良かったです。

と言っても省エネがすごいとか、そういういい話ではないです^^;

とにかく我が家は毎月の電気代が高いのです。

特に名古屋から大磯に戻ってから

電気代が跳ね上がり、

こまめに電気を消さないこども達、お父さんに

ピリピリするお母さん^^;

「だって電灯なんてたかが知れてるんじゃないの」

「風邪ひいたら元も子もないからエアコン入れようよ」

「電子レンジで何でもチンしないで」

「テレビは禁止っ!」

などなど。

でもピリピリしつつも電気代は一向に下がらない。

このままでは反乱の兆しが出てきたので、

議論の余地を残すことがないように

電化製品を全部リストアップし、

その実態を解明することにしました。

な ん と、

「エアコン」が半分以上を占めていました。

名古屋のマンションではエアコン2基でしたが、

大磯の我が家は5基。気付いたら一人一台に...

傍若無人でした。

今年の夏は扇風機のみとします。

それから、

洗濯ものもむやみに乾燥に掛けない。

食洗機も乾燥機能は使わない。

やっぱり電灯はこまめに消す。

(うちは蛍光灯電球が約40個。ちりも積もれば...)

という具合に決まりました。

今後はスマートメーターとかもっと分かり易く省エネできる時代が

来るんでしょうね。

見直して良かったです。

「建築設備」のレポート提出が完了しました。

1・2年次のノルマは7科目だったので、

これで+1科目。

通算8科目、卒業まであと4科目です。

(3、4年次の課題に没頭するためにも

レポート科目は早めに提出を終えたい)

例のごとく、鶴舞中央図書館で参考文献を何冊か

借りてきました。

その中で興味深かったのが表題写真の

「ZED Book ゼロエネルギー建築 縮減社会の処方箋」

です。

発行が2010年9月なので、東日本大震災の半年前です。

これはイギリスを想定して書かれた部分が多い本ですが、

ほぼ日本にも当てはまると思います。

序文がいいです。

---引用はじめ---

序文

我々は最初の世代である

気候変動に対応する最初の世代である。

自分たちの未来のために個人が責任をもつ最初の世代である。

受け身的な消費文化から抜け出す最初の世代である。

再利用可能エネルギーで未来を切り開く最初の世代である。

(以下、省略)

---引用終わり---

エイモリー・B・ロビンスさんの話でもそうでしたが、

この本でもエネルギーの使用量を1/3にすること、するための方策を

中心に述べられています。

「原子力は答えではない」とも...

そしてあとがきでは訳者が日本でこうした本の出版が非常に少ないことを

嘆いています。

文化的な側面や幸福論、社会学、そして実践的な建築や都市設計手法まで

読んでいて面白いし、実際これは教科書としても良書だと思います。

本屋さんにはなかなか置いてないかも知れませんが、

興味ある方はご一読を。

これは去年の電験三種試験で役目を終えた参考書たちです。

束ねられて机の下に眠っています。

今日は「電験三種」の回想です。

一昨年、去年の今頃は試験直前の追い込み期でした。

特に最初の年は4科目全部だったので、つらかった、

受かる気もしなかった...

勉強量が多い(科目が多い)という点では

エンベデッドより大変だったかも知れません。

私は某弱電メーカーで表示装置のエレメカ設計をしているので

一応電気も関係なくはないけど、

電気主任技術者の主たる業務である「電気設備の保安監督」

なるものはやったことないし、今後もやる予定がありません。

電験を受けた理由:

その1:「電気主任技術者」という呼称が何となく格好よく思えた

その2:「電気知識」があるという客観的事実が欲しかった

その3:どこまで勉強できるか確かめたかった

そんな私は甘かった...

4科目の内、「理論」は高校物理の復習の様でまだ楽しいけど

「機械」と「電力」はつらい、特に三相交流なんて使わないから...

「法規」も「機械」と「電力」合わさったようなところあるから

舐めて掛かれない。

特に「機械」は辛かった...発電機の効率や動きなんて関係ないからね。

一昨年、最初の試験では一番やばかった「機械」は意外と科目合格してしまい、

最終的にそれ程でもなかった「電力」を落としました。

でも落としたのが「電力」だったおかげで

2年目はそう苦もなく集中して勉強でき、

4科目合格に繋がりました。

(だから電力だけ教科書が2冊もある)

今でも送電線や電柱を見ると試験のことを思い出します。

せっかく取った免状なので、いずれ建築士と合わせて活かしていきたい。

今はそう思うようになりました。

「原発」のところは頂けなかったけどね...

この夏はエネルギー政策の話題が続きそうですね。

0%・15%・25%

日本経済新聞社(6/9付)

http://www.nikkei.com/article/DGXDASFS08036_Y2A600C1EE8000/

前に日本の総消費エネルギー量を調べました。

14,973x10^15[J/年]

http://blog.goo.ne.jp/picard_1970/e/104a5c61cb029b62b0738f052b782698

試しに太陽電池どのくらい要るのか計算してみました。

太陽電池 : 家庭用の一般モデルとして4kW(28m^2, 約280万円)

発電効率 : 12%

資源エネルギー庁・基本問題委員会

第8回基本問題委員会 配付資料

資料3 「コスト等検証委員会報告書」(国家戦略室提出資料)より

http://www.enecho.meti.go.jp/info/committee/kihonmondai/8th/8-3.pdf

p.10

14,973*10^15 / (365*24*3,600) / (4,000*0.12) * 28 = 28,000 km^2

約160km x 160kmを太陽電池で敷き詰めればOK

掛かる費用は、

28,000 * 10^6 * 10 = 2,800兆円

実際は2030年に約10%の占有率を目指しているから、

280兆円/18年間, 約50km * 50kmの面積ですね。

残念ながら全世帯が4kW級ソーラーを付けてもこの2030年目標の10%程度にしか到達しません。

やはり、組織立って本気でやらないとこの目標10%も危ない。

前述の日経新聞webには各々のケースで受容しなければいけない電気代なども

あります。

僕たちメーカーでは試算することは実現に向けた第1歩です。

一見、不可能に見える数字も意志を持って取り組めば

実現することも多々あります。

意志を持てば15%は十分実現可能だし、

0%も不可能だとは思いません。

少なくとも具体的な計算と意志、両方がなければ

実現の可能性は運任せというより殆どありません。

みんなが具体的に考えることが重要だと思います。

そして経済成長の問題は、

どちらかというとこのまま既得権益を持つ人たちの言うことを

いつまで鵜呑みにして信じるかということに尽きると思います。

人の言うことを鵜呑みにしない!

これからまだ先が長い人たちで真剣に考えましょうよ。

(ちなみにうちの会社は太陽電池は作っていません。回し者ではないです)

今月半ばのスクーリング準備はほぼ完了。

3D CAD, Vectorworksで下絵を描くくらいはまぁ、楽勝。

今月末のスクーリングはドローイング。

これはちょっとしんどい。

事前課題スケッチ30枚+写真トレースなど。

妻が出してくれたお茶の湯呑をそのままスケッチしようとしたら

サボテンの鉢とすり替えられた。

いきなりこれじゃ、難しいじゃないかっ!

完全な嫌がらせである。

ありのままを描くのは難しい。

サボテンが実物より一回り小さぃ...

毎日の積み重ねが肝心である。

嫌がらせ、いや厳しい指導にも耐えなくては。

...

大飯3号機が起動した。

ほんとのところ、みんなどんな気持ちなんだろう。

小学4年の娘は毎日、日記のような新聞を書いている。

ちょっと国語に問題あるけど素直だ。

動いている原発も止まっている原発も

外部電源止まったり、損傷したりしたら

危なさは五十歩百歩という気もしないではないが、

そ ん な こ と よ り も

多くの人々の素直な声を踏みにじるこの国の政治が

こうした子供たちの素直さに応えることができるのか?

将来を作っていけるのか?

疑問に思いました。

でもね…

原発止まろうが、動こうが日本経済の不調は

そんなところから来てるんじゃないよ。

経団連ももういいよ、どっか行ってと

思うけど...

君たちの父は

例え会社をクビになってもどんなことがあろうとも

君たちをちゃんと食べさせていけるように

決して最後まであきらめないという覚悟もあるけど...

それでもやはり途方に暮れてしまう人々もいるであろうことも

同時に思う訳で

大人のしがらみはやはりつらい。

でも、面倒くさがらずに丁寧に考えてみよう...

エイモリー・B・ロビンスの「ソフトエネルギーパス」という言葉を知っていますか?

スモール・イズ・プロフィタブル

分散型エネルギー

電力システムの価値を、それがなすべき仕事に見合った適正な規模にすれば、

社会的及び環境面から見た利点を考慮に入れなくても、

通常10倍に高めることができる207の手法を説明する。

(amazonの商品説明より引用)

多分、子供を持つ親だったら関心のある人も多いのでは?と思う。

いわゆる「脱原発」。

電験の勉強をしていた頃、「電力」の参考書に「安全の五重の壁」という

言葉が登場した。

この「壁」は福島第一であっけなく崩れた訳で、

参考書の言葉を鵜呑みにして信じて疑わなかった自分の愚かさを思った。

未だに多くの電力会社ではHPでそのまま宣伝している。

関西電力

東北電力

北海道電力

中部電力

エイモリーロビンスに戻るが、

彼は"2000-watt society"という言葉も同時に述べている。

これは「脱原発」を考える際の重要なキーワードになる。

なぜなら、いろいろな角度からその実現の難しさが伝わってくるから。

"2000-watt society"と実際に我々が使っているエネルギー量を比べると、

我が家の2月の電力消費量 : 800[kWh]

800,000Wh / 29day / 24h = 1,150[W/5人]

あれっ!?実際には 230[W/人]、エイモリーの1/10じゃん。

と思うのだが、

資源エネルギー庁統計で調べると、

2010年

日本全体の最終エネルギー消費量 : 14,973 x 10 ^ 15[J]

→ 3,800[W/人]

内、家庭部門の消費量 : 2,156 x 10 ^ 15[J](占有率14%)

→ 540[W/人]

家庭部門の消費量で比べるとそんなに大きく乖離している訳ではなかった。

エネルギー消費は電気だけではないから、ガスや自動車など入れるとそんなに違わない。

驚いたのは、家庭が占める割合はせいぜい10~20%だという事実。

要はエイモリーさんの目標を目指すと使用エネルギー量は今の半分にしないといけない。

でも減らそうにも家庭分は14%だから、

その他で使っているエネルギー、多分工場とか、ショッピングモール、鉄道...

それらも減らそうと思うと社会的なムーブメントにならないとどうにもならない。

みんなが社会全体で不便さを共有できるか?

それを実現しないと「脱原発」という言葉が無責任に響く。

絶対、電力会社と重電メーカーは真剣に考えてないよ。

スモール・イズ・プロフィタブル

分散型エネルギー

電力システムの価値を、それがなすべき仕事に見合った適正な規模にすれば、

社会的及び環境面から見た利点を考慮に入れなくても、

通常10倍に高めることができる207の手法を説明する。

(amazonの商品説明より引用)

多分、子供を持つ親だったら関心のある人も多いのでは?と思う。

いわゆる「脱原発」。

電験の勉強をしていた頃、「電力」の参考書に「安全の五重の壁」という

言葉が登場した。

この「壁」は福島第一であっけなく崩れた訳で、

参考書の言葉を鵜呑みにして信じて疑わなかった自分の愚かさを思った。

未だに多くの電力会社ではHPでそのまま宣伝している。

関西電力

東北電力

北海道電力

中部電力

エイモリーロビンスに戻るが、

彼は"2000-watt society"という言葉も同時に述べている。

これは「脱原発」を考える際の重要なキーワードになる。

なぜなら、いろいろな角度からその実現の難しさが伝わってくるから。

"2000-watt society"と実際に我々が使っているエネルギー量を比べると、

我が家の2月の電力消費量 : 800[kWh]

800,000Wh / 29day / 24h = 1,150[W/5人]

あれっ!?実際には 230[W/人]、エイモリーの1/10じゃん。

と思うのだが、

資源エネルギー庁統計で調べると、

2010年

日本全体の最終エネルギー消費量 : 14,973 x 10 ^ 15[J]

→ 3,800[W/人]

内、家庭部門の消費量 : 2,156 x 10 ^ 15[J](占有率14%)

→ 540[W/人]

家庭部門の消費量で比べるとそんなに大きく乖離している訳ではなかった。

エネルギー消費は電気だけではないから、ガスや自動車など入れるとそんなに違わない。

驚いたのは、家庭が占める割合はせいぜい10~20%だという事実。

要はエイモリーさんの目標を目指すと使用エネルギー量は今の半分にしないといけない。

でも減らそうにも家庭分は14%だから、

その他で使っているエネルギー、多分工場とか、ショッピングモール、鉄道...

それらも減らそうと思うと社会的なムーブメントにならないとどうにもならない。

みんなが社会全体で不便さを共有できるか?

それを実現しないと「脱原発」という言葉が無責任に響く。

絶対、電力会社と重電メーカーは真剣に考えてないよ。