おはようございます。

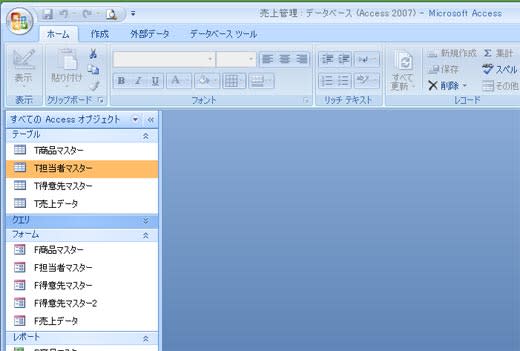

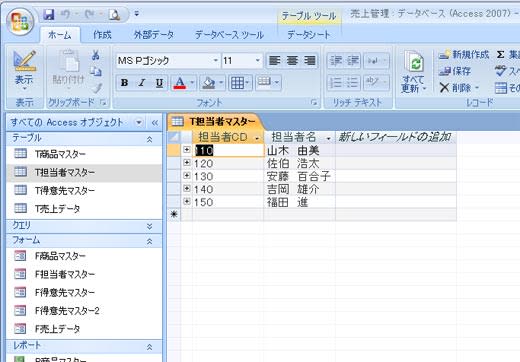

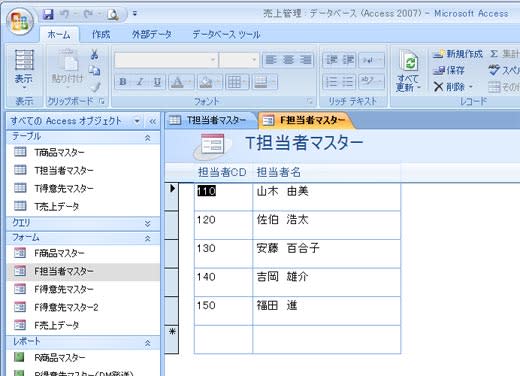

今日はAccessを取り上げます。

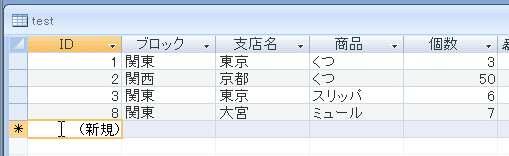

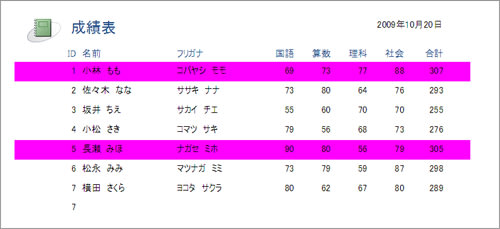

レポートの特定の行だけに背景色を設定してみましょう。

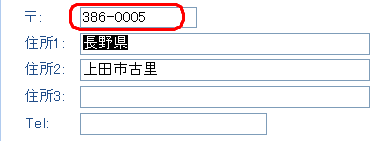

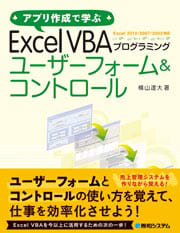

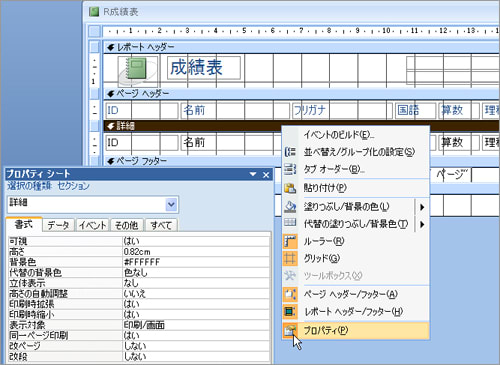

成績表一覧のレポートで、合計点が300点以上の人の明細行に背景色を設定しま

す。

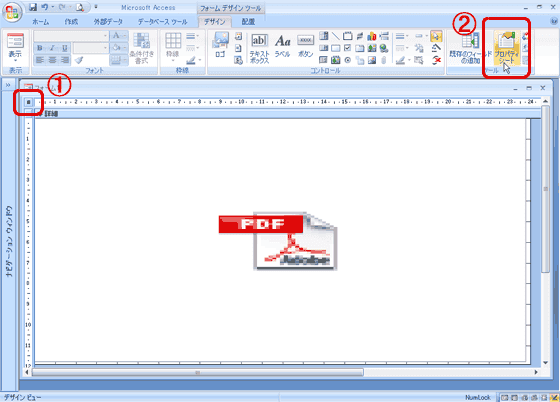

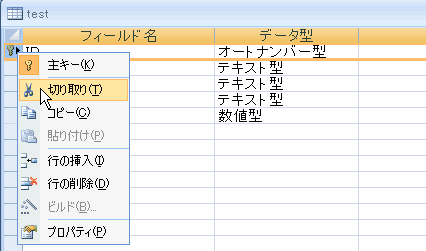

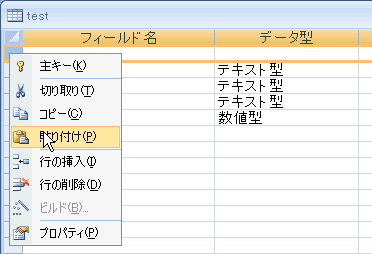

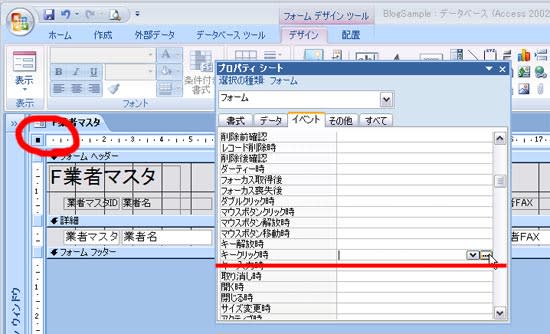

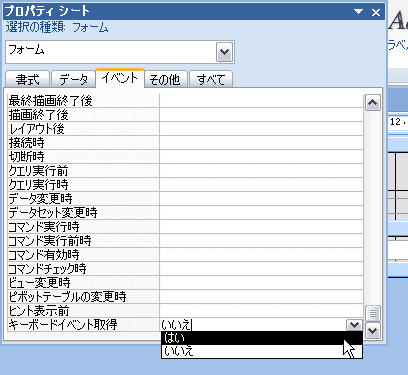

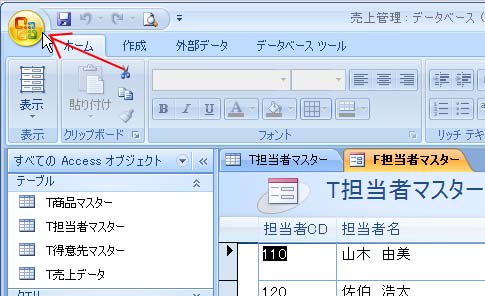

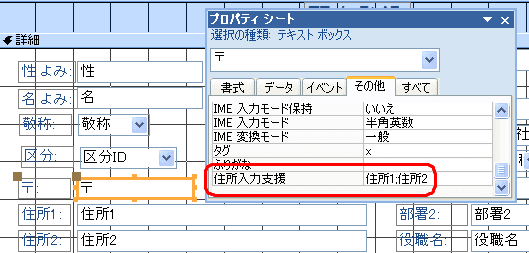

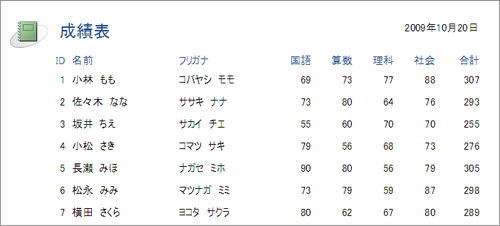

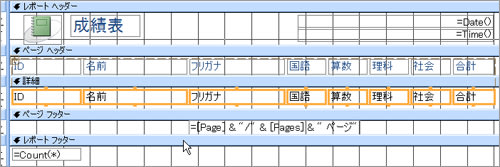

まずレポートをデザインビューで開き→詳細セクションのプロパティを表示

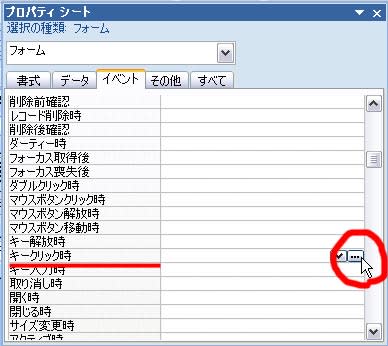

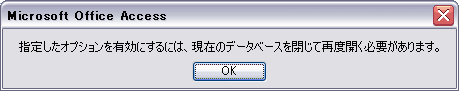

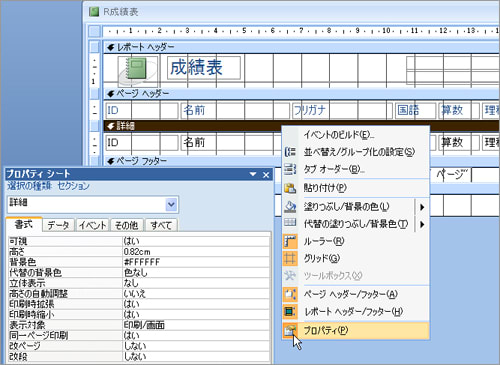

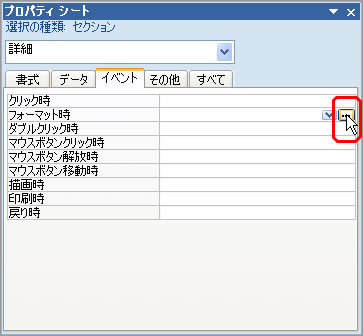

「イベント」タブ→「フォーマット時」イベントの・・・をクリック→

「コードビルダ」を選択してOK

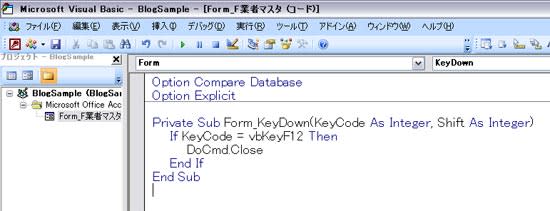

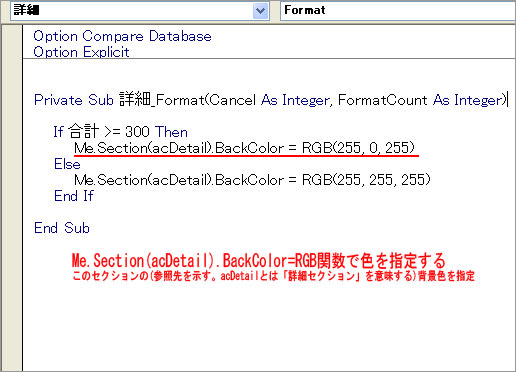

VBEが起動します。

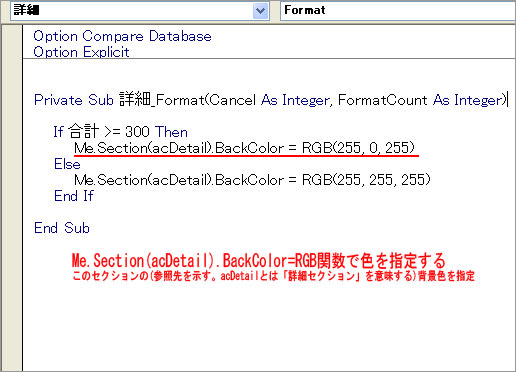

詳細フォーマット時のプロシージャが出来ているので、↓のように入力します。

Private Sub 詳細_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)

If 合計 >= 300 Then

Me.Section(acDetail).BackColor = RGB(255, 0, 255)

Else

Me.Section(acDetail).BackColor = RGB(255, 255, 255)

End If

End Sub

入力出来たらVBEを閉じます。

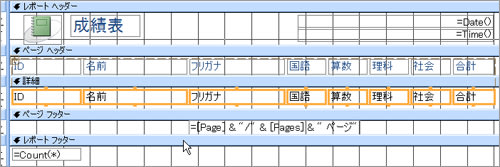

レポートのデザインビュー画面に戻ったら、詳細セクションの全てのコントロールを選択します。

そして、塗りつぶしの色と境界線の色を「透明」にしてください。

以上で終わりです。

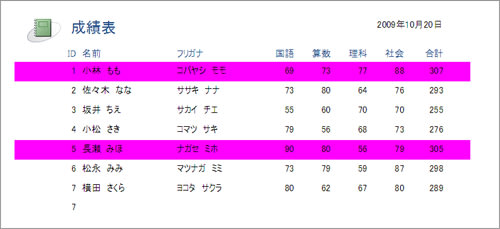

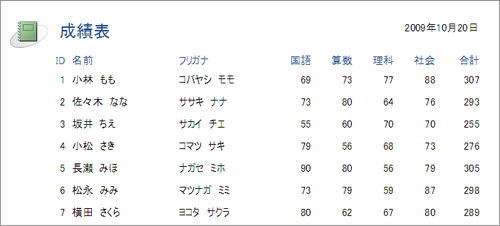

では印刷プレビューで見てみましょう。

できあがり(^v^)

mihoりん

今日はAccessを取り上げます。

レポートの特定の行だけに背景色を設定してみましょう。

成績表一覧のレポートで、合計点が300点以上の人の明細行に背景色を設定しま

す。

まずレポートをデザインビューで開き→詳細セクションのプロパティを表示

「イベント」タブ→「フォーマット時」イベントの・・・をクリック→

「コードビルダ」を選択してOK

VBEが起動します。

詳細フォーマット時のプロシージャが出来ているので、↓のように入力します。

Private Sub 詳細_Format(Cancel As Integer, FormatCount As Integer)

If 合計 >= 300 Then

Me.Section(acDetail).BackColor = RGB(255, 0, 255)

Else

Me.Section(acDetail).BackColor = RGB(255, 255, 255)

End If

End Sub

入力出来たらVBEを閉じます。

レポートのデザインビュー画面に戻ったら、詳細セクションの全てのコントロールを選択します。

そして、塗りつぶしの色と境界線の色を「透明」にしてください。

以上で終わりです。

では印刷プレビューで見てみましょう。

できあがり(^v^)

mihoりん