頭の上に、柿の木がはえるという奇想天外?な話ですが、語りより絵本で楽しむほうがぴったりでしょうか。

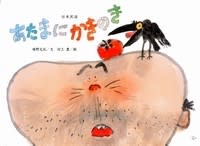

日本民話 あたまに かきのき/唯野元弘・文 村上 豊・絵/鈴木出版/2012年

なまけものの男の頭の上に、からすが、よくうれた柿の実をぽとんとおとすと、ある日、種が芽を出し、柿の木には、たくさんの実が。

柿を売ってひともうけした男でしたが、おこった柿売りの男たちが、男が寝ているうちに柿の木をすっかり切ってしまいます。

ところが、今度は切り株にはきのこがびっしり。これもあっという間に売れ、きのこうりたちが根っこを掘り起こしてしまいます。

そこに雨が降ってきて、掘り起こした穴が大きな池に。そこにはどじょうが うようよ。

おこったどじょう売りたちが、穴に土を入れて池を埋めてしまいます。

しかたがないので男は埋められた池を耕して、自分で苗をうえ、せっせ せっせと世話をすると稲が黄金色にみのり、男は食べるものに困ることはなかったんだと。

やわらかい絵の感じが、この話にぴったり。

はじめて、この話を聞いたとき、え! 頭に柿の木!とびっくり。そのあとも あ!あ!あ!となったことを思い出しました。

あたまがいけ/日野一成・再話 斎藤隆夫・絵/福音館書店/2021年(2014年初出)

ものぐさもくべえという男の頭に、柿の木、きのこ、池ができ、池には ふなやこい、どじょう うなぎもおよぎだす。その さかなをねらったかもがやってきて、さかなを食べ終わったかもが、ぐっすりと ねむると もくべえが、そのかもをとり、こしひもに 結んでおくと、かもともくべえがいっしょに 空に とんでいくという結末。

木の下で、口を開け、柿の実が落ちてくるのを待つほどのもぐさなのに、頭の柿の実や、きのこを売り歩くのは?。

俯瞰した町の様子や、きのこを買う大勢の人の表情、頭にできた池のふなやこいをねらうかもがたのしい。

・頭にはえた木の話(かもとりごんべえ/ゆかいな昔話50選/稲田和子・編 岩波少年文庫)

宮城県の昔話。

甘柿を食べた与太郎という若者が、木からさかさまに落ちて、落ちていた種が頭にささり、すぐに取り出すが、一粒だけ頭に残ってしまいます。

すぐにうまそうな柿がみのり、柿の木を切られると、今度はきのこ、まいたけ、しいたけが。

木の根っこが掘り起こされた穴には、大雨が降って池になり、頭の池には、どじょう、さけ、ます、うなぎまで。

池が埋められるとひょろひょろした木が一本。葉がないので はなし(葉なし=話)というオチ。

・頭に生えた木(宮城のむかし話/「宮城のむかし話」刊行委員会編/日本標準/1978年)

同じ宮城の話で、オチは同じなのですが、導入部が楽しい。

阿武隈川で、与太郎という若者が水に潜って竹で息をし、カモを何百羽もつかまえると、カモがいっせいに飛び立ち、与太郎は空高く持ち上げられます。心配になった与太郎が、せっかくとったカモを一羽ずつ放すと、真っ逆さに落ちてしまいます。

頭がものすごく大きくなり、木に、うまそうな実がなっていたというところからはじまります。

同じ地域であっても話者によって、微妙な違いがあります。

・頭の柿の木(秋田のむかし話/秋田県国語教育研究会編/日本標準/1974年)

ずいぶんと具体的です。頭の柿の実は八年たってなり、柿の木が切られ、きのこがなるのが三年後。それも夏のキノコ、秋キノコ。頭に井戸ができると、マス、サケ、やつめうなぎがきます。

そして、極めつけは最後。「正直のこうべ(頭)に神宿るって、おら聞いたもんであった」。

ところで、この話のルーツに徒然草第四十五段があるという説は面白いと思いました。

# 藤原公世の兄弟で良覚僧正という僧侶は、とても怒りっぽい人だった。

僧坊の脇に大きなエノキの木があったので、人たちは「榎木僧正(えのきのそうじょう)」と呼んでいた。こんなあだ名はよろしくないと言って、僧正は木を切り倒してしまった。

それでも切り株が残っていたので「切り株の僧正」と呼ばれてしまった。僧正はますます腹を立てて切り株を掘り起こして捨ててしまったところ、その掘った穴が大きな堀のようだので「堀池僧正(ほりいけのそうじょう)」と呼ばれるようになったそうだ。#

四十五段の展開は、池でおわりますが、徒然草は1330年ごろに書かれたようなので、後世の人が脚色してもおかしくはなさそうです。