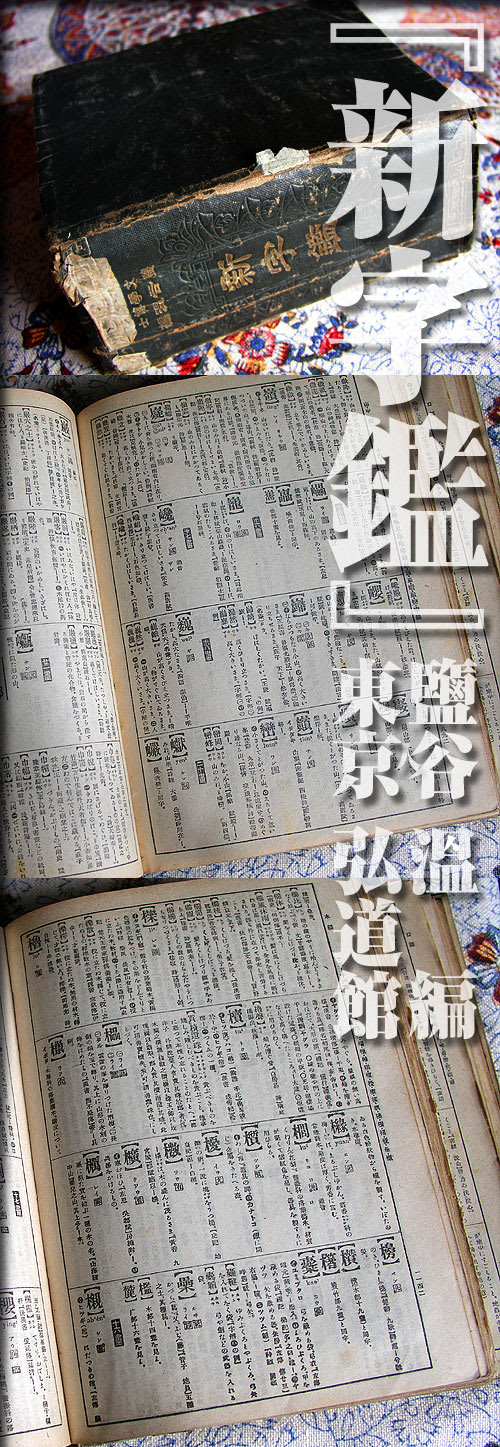

歴史を調べるときに、江戸時代や明治の古誌、古文書を調べることがよくあります。そんな時に必須なのがこの『新字鑑』です。初版は昭和14年。手持ちのものは17年刊です。編者は、漢学者の名門の家系に生まれた中国文学者、塩谷温(しおのやおん)。1878( 明治11)生-1962(昭和37)年没。東京帝国大学文学部教授を経て名誉教授に。号は節山。昔、叔父叔母が使って倉庫に眠っていたものを引っ張り出して私が使っています。かなり傷んでいますが非常に重宝しています。

著書には、他に『支那文学概論講話』『国訳元曲選』『作詩便覧』『唐詩三百首新釈』『漢文講座』『朗吟詩選』『詩経講話』『興国詩選』『王道は東より』などがあり、中国近世の戯曲、小説を研究し、日本に紹介した人です。漢学者というと非常にお堅いイメージがありますが、彼にはこんな劇的な、エピソードがあります。

昭和24年12月21日、「朝日新聞」夕刊に次のような見出しの記事が掲載されました。

「“古希の恋”実る塩谷温博士」「年齢こえた愛情で薄幸な元芸者と再婚」

しかし、古希の恋には哀しい顛末が待っていました。

昭和26年7月20日。

「塩谷夫人自殺か 散歩中急に消ゆ」

彼が心境を詠んだうたがあります。

「君帰れ、海の中には鬼多し、とくとく来れわが懐に」

詳しくは、こちらをお読みください。坂口安吾の『暗い哉 東洋よ』という題の文章です。いったいなにがあったのでしょう。言葉を無くします。

本題に戻ります。明治の村誌などを読むときには、旧漢字が頻繁に出てきます。たとえば「舊跡なり」というのは「旧跡なり」ということですが、ひと文字読めないだけで全体の意味が分からなくなる場合もあるので、この『新字鑑』は、本当に役に立ちます。

発刊時の時代を表すものとしては、附録の「支那語便覧」なるものがあります。人名の部では【勺旁】ショパン、地名の部では【亞馬孫】アマゾンなどというものです。草書便覧も崩し字辞典ほどではないものの役立ちます。

困るのは、パソコンで変換できない文字の場合です。相互変換してくれるサイトがいくつかあるので、旧字体(旧漢字) ⇔ 新字体(新漢字)相互変換、これは 舊字體(舊漢字) ⇔ 新字體(新漢字)相互變換とできるのは便利なのですが、変換できないものもあります。手書き入力でなんとか出てくる漢字もありますが、どうやっても出てこないものもあります。こんな時はパーツを探してラスタライズ(テキストデータから画像に変換)して作字するしかありません。

写真の鹽は塩の旧字でこれはなんとか変換できたのですが、温の旧字が出てきませんでした。よって作字しました。

この『新字鑑』に載っている最も字画の多い漢字は、鹿3つ山形に並ぶ「あらい・そ」と読む漢字で、33画です。「一番画数の多い漢字」で検索すると、もっととんでもないものが出てきますが、実用に足るものはこの文字までなのでしょう。もっとも、鹿を三つも書くのは面倒なので通常は、麁の字で代用するそうですが……。魑魅魍魎や憂鬱、薔薇なども読めるけれどもなかなかさっと書けない漢字です。

ちなみに木が二つで林。三つで森、四つで(林の上下に木)森と同じ意味。木が六つ、というより林が三つという字はあったようですが、意味不詳とか。林が四つ田の字に並んだ漢字もありますが、これも意味不詳だそうです。普通に考えたら「密林・ジャングル」でしょうね。国字では、雲三つの下に龍三つの「おとど」と読む84画の漢字がありますが、この要領ではいくらでも新漢字が作れます。口が八つという漢字があるそうですが、喧しいでしょうか、噂でしょうか。全く漢字の世界は、魑魅魍魎(ちみもうりょう)が跋扈(ばっこ)する妖しい世界です。

この『新字鑑』ですが、ネットの古書店でもいくつか取り扱っています。