ワイン用ぶどうの収穫と仕込みに集まりました。ぶどうは日本では生食用が一般的ですが、世界では生産量の80%がワイン用だそうです。

収穫の方法や手順の説明を聞いて作業開始。ここはフランスのボルドーでもチリでもありません。信州の上田市です。

拙書「信州の里山トレッキング 東北信編」川辺書林の表紙にもなっている子檀嶺岳(こまゆみだけ)。ルビがないととても読めない山名の由来や歴史も説明しています。山頂は真田の山城です。全国からハイカーが訪れる人気の山。

●子檀嶺岳 花と歴史のトレッキング(妻女山里山通信):下山後は、国宝大法寺の三重塔(見返りの塔)に参拝して別所温泉がおすすめ。

拙書では載せられませんでしたが、仲間と登ったこれも歴史の山、夫神岳。近くに女神岳も鎮座します。

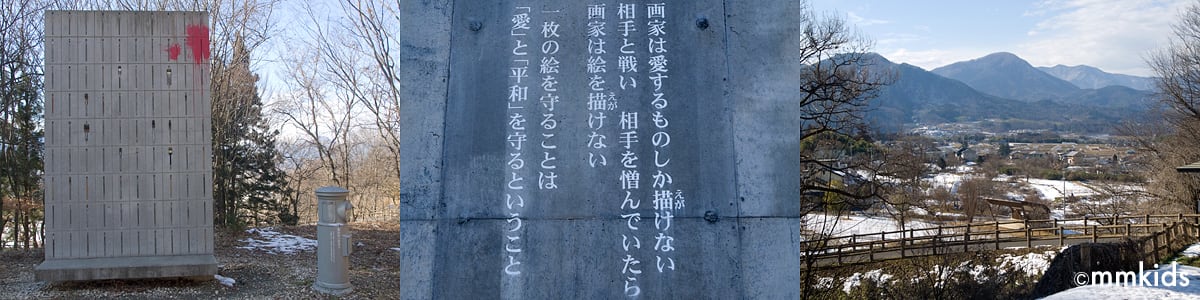

●上田市塩田平、別所温泉の後背にそびえる雨乞いの山、夫神岳トレッキング(妻女山里山通信):戦没画学生慰霊美術館「無言館」へもぜひ。

メルロー(Merlot)です。フランスのボルドーを原産地とする赤ワイン用ぶどう品種です。カシスやブラックベリーなどの濃厚な果実味を持ちながら、シルキーなタンニンを持つ滑らかな味わいを特徴とするといわれています。

こんな風に横に移動しながら収穫していきます。ワインは、日本酒やビールと違って水を使わず果汁のみで作るので、ぶどうの品質がそのままワインの品質になります。

収穫したぶどうは、選別作業で虫食いや腐っている実、病気の実、未成熟な実などを取り除いていきます。根気のいる作業です。周囲をコガタスズメバチがたくさん飛び回っています。ぶどうに取り付いて一心不乱に食べています。手で追い払ったりしなければ刺されませんが、鬱陶しいです。鹿よけの高圧電流の電線もあるので、うかつに触れると感電します。作業中は電源を切ってますけどね。

処理したぶどうをトラックに積み込みます。手前はスチューベン。東御市にある醸造所へ向かいます。

醸造所のTSUIJI LAB(ツイヂラボ)へ。醸造責任者(CTO)は、J.S.A ソムリエの須賀さん。ぶどうを運び込みます。

ぶどう園オーナーのK氏の満面の笑み。美味しいワインができるといいのですが。義父がホテルオークラのグルメ関係のエンタープライズの社長をしていたり、私自身土井善晴さんや平野レミさん、ジュディ・オングさんなどとグルメ関係の仕事をしたり、妻がやっていたプランタン銀座でのカフェメニュー教室のバックアップをしたり、料理本を監修したりメニュー制作をしたりと関わってきたので、ピンからキリまで色々なワインを飲んできましたが、ワインは本当に難しい。高くてもう〜ん好みじゃないなとか、安くて東欧の古いワインが驚くほど美味かったり、円高の時の南米放浪で買ったチリの2000円ほどのワインが(レート換算では2万円ほど)、びっくりするほど美味かったり。醸造酒でもワインは本当にバリエーションが豊かすぎて広すぎて深すぎて、ブラックホールに吸い込まれる気分です。

●MORI MORI RECIPE・男の料理:信州の新郷土料理に、世界の郷土料理やアウトドア料理を、時に大胆に時に繊細に「男の料理」にアレンジ。

●マリングルメ(美味しい愛情レシピ):妻のレシピ集。デザートが必見です。エコールプランタンの講座の料理とデコレーションも。

処理作業に入ります。

ぶどうの房から果梗を取り除き実と分けます。これが一般的ですが、除梗しない全房発酵(ホールバンチ・ファーメンテーション)というやり方もあるそうです。うまいこと分かれるもんだなと感心して見ていました。

最初は自重で絞り、最後に何度も圧力をかけて静かに絞ります。できたジュースを飲ませてもらいました。前回のメルロー100%のものに比べると、華やかな甘さだけではなく、酸味や渋みが加わって味の輪郭もはっきりしていました。どんなワインが出来上がるかとても楽しみです。実は我が家は明治時代は酒造免許を持っていて葡萄酒を作っていたそうです。

作業が終了して機械を洗ったり。私も昨年春までナショナルブランドの食品メーカーで働いていたので、作業後の洗浄の大切さと大変さはよく知っています。あと異物混入には非常に神経を使いました。非常停止ボタンを押したことも何度かありました。外国人の教育係もしていたので、英語やらポルトガル語やらを駆使してけっこう大変でした。今もタイやフィリピンのお姉様方とは交流があります。

今回お土産にいただいた果実。秋映とシナノゴールドにスチューベン。最近はシャインマスカットばかりが注目されていますが、在来のぶどうも充分に美味しいのでおすすめです。敷いてあるセミ模様の布は、プロバンス地方の伝統柄です。ヨーロッパでセミが鳴くのは南仏のプロバンス地方だけ。セミは平和の象徴で、魔除けの意味もあるそうです。

■独立行政法人 酒類総合研究所 ワイン醸造技術まとめサイト:ワイン醸造に興味のある方はどうぞ。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。地形図掲載は本書だけ。山の歴史や立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。10本のエッセイが好評。掲載の写真やこのブログの写真は、有料でお使いいただけます。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。

収穫の方法や手順の説明を聞いて作業開始。ここはフランスのボルドーでもチリでもありません。信州の上田市です。

拙書「信州の里山トレッキング 東北信編」川辺書林の表紙にもなっている子檀嶺岳(こまゆみだけ)。ルビがないととても読めない山名の由来や歴史も説明しています。山頂は真田の山城です。全国からハイカーが訪れる人気の山。

●子檀嶺岳 花と歴史のトレッキング(妻女山里山通信):下山後は、国宝大法寺の三重塔(見返りの塔)に参拝して別所温泉がおすすめ。

拙書では載せられませんでしたが、仲間と登ったこれも歴史の山、夫神岳。近くに女神岳も鎮座します。

●上田市塩田平、別所温泉の後背にそびえる雨乞いの山、夫神岳トレッキング(妻女山里山通信):戦没画学生慰霊美術館「無言館」へもぜひ。

メルロー(Merlot)です。フランスのボルドーを原産地とする赤ワイン用ぶどう品種です。カシスやブラックベリーなどの濃厚な果実味を持ちながら、シルキーなタンニンを持つ滑らかな味わいを特徴とするといわれています。

こんな風に横に移動しながら収穫していきます。ワインは、日本酒やビールと違って水を使わず果汁のみで作るので、ぶどうの品質がそのままワインの品質になります。

収穫したぶどうは、選別作業で虫食いや腐っている実、病気の実、未成熟な実などを取り除いていきます。根気のいる作業です。周囲をコガタスズメバチがたくさん飛び回っています。ぶどうに取り付いて一心不乱に食べています。手で追い払ったりしなければ刺されませんが、鬱陶しいです。鹿よけの高圧電流の電線もあるので、うかつに触れると感電します。作業中は電源を切ってますけどね。

処理したぶどうをトラックに積み込みます。手前はスチューベン。東御市にある醸造所へ向かいます。

醸造所のTSUIJI LAB(ツイヂラボ)へ。醸造責任者(CTO)は、J.S.A ソムリエの須賀さん。ぶどうを運び込みます。

ぶどう園オーナーのK氏の満面の笑み。美味しいワインができるといいのですが。義父がホテルオークラのグルメ関係のエンタープライズの社長をしていたり、私自身土井善晴さんや平野レミさん、ジュディ・オングさんなどとグルメ関係の仕事をしたり、妻がやっていたプランタン銀座でのカフェメニュー教室のバックアップをしたり、料理本を監修したりメニュー制作をしたりと関わってきたので、ピンからキリまで色々なワインを飲んできましたが、ワインは本当に難しい。高くてもう〜ん好みじゃないなとか、安くて東欧の古いワインが驚くほど美味かったり、円高の時の南米放浪で買ったチリの2000円ほどのワインが(レート換算では2万円ほど)、びっくりするほど美味かったり。醸造酒でもワインは本当にバリエーションが豊かすぎて広すぎて深すぎて、ブラックホールに吸い込まれる気分です。

●MORI MORI RECIPE・男の料理:信州の新郷土料理に、世界の郷土料理やアウトドア料理を、時に大胆に時に繊細に「男の料理」にアレンジ。

●マリングルメ(美味しい愛情レシピ):妻のレシピ集。デザートが必見です。エコールプランタンの講座の料理とデコレーションも。

処理作業に入ります。

ぶどうの房から果梗を取り除き実と分けます。これが一般的ですが、除梗しない全房発酵(ホールバンチ・ファーメンテーション)というやり方もあるそうです。うまいこと分かれるもんだなと感心して見ていました。

最初は自重で絞り、最後に何度も圧力をかけて静かに絞ります。できたジュースを飲ませてもらいました。前回のメルロー100%のものに比べると、華やかな甘さだけではなく、酸味や渋みが加わって味の輪郭もはっきりしていました。どんなワインが出来上がるかとても楽しみです。実は我が家は明治時代は酒造免許を持っていて葡萄酒を作っていたそうです。

作業が終了して機械を洗ったり。私も昨年春までナショナルブランドの食品メーカーで働いていたので、作業後の洗浄の大切さと大変さはよく知っています。あと異物混入には非常に神経を使いました。非常停止ボタンを押したことも何度かありました。外国人の教育係もしていたので、英語やらポルトガル語やらを駆使してけっこう大変でした。今もタイやフィリピンのお姉様方とは交流があります。

今回お土産にいただいた果実。秋映とシナノゴールドにスチューベン。最近はシャインマスカットばかりが注目されていますが、在来のぶどうも充分に美味しいのでおすすめです。敷いてあるセミ模様の布は、プロバンス地方の伝統柄です。ヨーロッパでセミが鳴くのは南仏のプロバンス地方だけ。セミは平和の象徴で、魔除けの意味もあるそうです。

■独立行政法人 酒類総合研究所 ワイン醸造技術まとめサイト:ワイン醸造に興味のある方はどうぞ。

◆『信州の里山トレッキング 東北信編』川辺書林(税込1728円)が好評発売中です。地形図掲載は本書だけ。山の歴史や立ち寄り温泉も。詳細は、『信州の里山トレッキング 東北信編』は、こんな楽しい本です(妻女山里山通信)をご覧ください。Amazonでも買えます。パノラマ写真、マクロ写真など668点の豊富な写真と自然、歴史、雑学がテンコ盛り。10本のエッセイが好評。掲載の写真やこのブログの写真は、有料でお使いいただけます。

★本の概要は、こちらの記事を御覧ください。

★お問い合せや、仕事やインタビューなどのご依頼は、コメント欄ではなく、左のブックマークのお問い合わせか、メッセージからメールでお願い致します。コメント欄は頻繁にチェックしていないため、迅速な対応ができかねます。

インタープリターやインストラクターのお申込みもお待ちしています。好評だったスライドを使用した自然と歴史を語る里山講座や講演も承ります。市民大学などのフィールドワークを含んだ複数回の講座も可能です。左上のメッセージを送るからお問い合わせください。