前の記事の聖フィリッポ教会は26聖人の教会です。 教会の向かい側の26聖人資料館です。

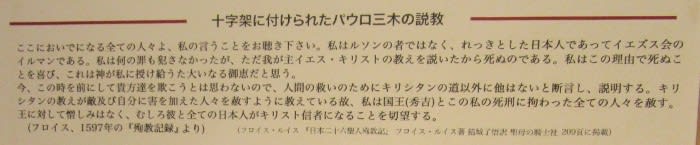

館内に入ると一際 目につく十字架にかけられた像です。 パウロ三木当時33歳

右 9番 聖ルドビコ茨木(12才) 左10番 聖アントニオ(13才)

聖アントニオ 中国人の父と日本人の母の間に長崎で生まれた 京都に上って勉強 イエスの囚人として長崎に帰り 西坂で出迎え泣く両親に微笑みながら泣かないようにといった

ルドビコと二人で 子供たちよ 神をほめたたえよ という歌を 十字架から高らかに歌った。

ルドビコさまは十二才 耳をそがれてしばられて 歩む千キロ 雪のみち小さい足あと 血がにじむ

長崎の鐘 の 永井隆博士作

なんの絵か 大きいと分かり難いでしょうが 惨い弾圧 どうしてこんなことが出来るのでしょうね。。。

拡大しますね。 狭いところに逆さまに吊ってあります。 帚木蓬生著 【守教】では 幅60㎝くらいの穴でした。

皆、迫害にも考えを変えずに殉教しました。 西坂の、この丘がまさにその場所なのです。

2階の祈りの場 枠内は館内入口にありました。ローマ法王ヨハネ・パウロ2世 ご巡礼記念碑です。

今井先生(前の記事 建物デザイン) の魚のデッサン 魚はイエスキリストを表すそうです。

若い頃にローマに行きました。 その時 カタコンベ という場所に行き 暗いところを下りて行ったらお墓でした。

泥のような壁に魚の絵が描いてあり非常に心に残りました。その時の写真です。同じ理由だったのかな❓

妹と高速バスで 長崎の姪の家に行った11月5日の事です。

私は 小説を読むくらいしか分かりませんので、詳しくは ウィキペディアの説明をご覧くださいね。

日本26聖人

日本26聖人

いらっしゃいませ 今日は1のつく日で コメント欄を開けています。