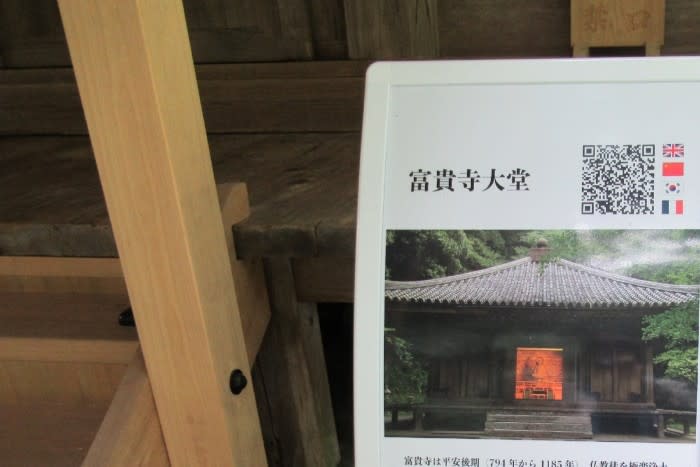

富貴寺(ふきじ)は大分県豊後高田市にあります。 7月16日の事です。左側、山門 国東六郷満山は 石像美術が素晴らしく 写真にも見えています。

右側の囲ってあるところは 改修工事中の本堂です。

阿吽の仁王像 灯籠 千社札 いろいろご紹介したいのですが別の機会に・・・ 本堂は工事中です。

三

三

大堂(阿弥陀堂)は国宝です。 私は過去に三回来ていますが 銀杏のじゅうたんの頃は 本当に美しいです。

中は拝観できます。国の重文 阿弥陀像が安置されています。

前の柱は 糸紐で阿弥陀様とつながっていて これに触れることで阿弥陀様とつながります。

分かりますか御堂の中から 糸紐が通っているのが・・・

大堂の左側に見えている 石造物・・・国東塔です。 よくみる宝塔との違いは・・・

国東塔とは「宝塔」の塔身に蓮華座が備えられたものをいい、国東半島独自の発展を遂げた石塔です。 (ネットより)

上から 相輪 笠 塔身 の下です。 台座が蓮華座になっています。

さぁ では 大堂に入ります。 正面の扉から観た阿弥陀様のお姿の写真ですね。 実際には正面の扉は開いていません。

今回の特別公開 ワクワクします。工事中のこの時 来年までかな? だけですからね。

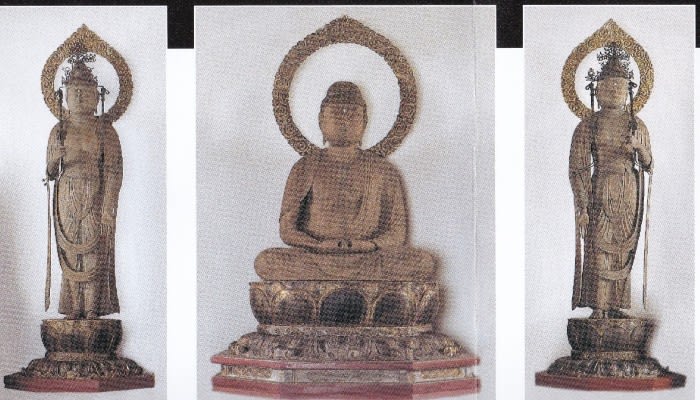

大堂の阿弥陀如来 国の重文です。四方の壁にずっと壁画があるのですが うっすらと彩色の残った部分もあります。

普通でも拝観できます。 撮影は勿論禁止です。パンフレットからコピーしました。

今回の特別公開 下の写真は 本堂の阿弥陀三尊 左から 勢至菩薩 阿弥陀如来 観世音菩薩 この勢至菩薩 と 観世音菩薩 を 大堂の阿弥陀様の脇侍として配置されて公開されています。(工事完了後は戻されます) 友人と2人だけです。

大堂の切縁に腰かけて撮った 笠塔婆 このあと外に出ます。 40代くらいのすらりとした女性がずっと立っています。

入らないんですか?と聞くと ご主人が中には入らないというそうです。 もったいない・・・

その後 今度はご主人の方に会いました。 入らないんですか 今だけですよ。ウフフ 2人で薦めました。

文殊菩薩と八臂弁財天 ちょっと土手だけど数歩上って弁財天様に コカリナがうまくなりますように とお願いしました。

右から 奪衣婆 そして十王象 一つ一つ ご紹介したいのですが またの機会に・・

ここでご主人が奥さんを誘い 奥さんが さっき入らないと言ったでしょ というような事を仰ると ご主人 急に入りたくなった って 私達も大笑い よかった~ 要らん世話して・・・

ぐるりと回る間も 石造物はたくさんありますので次回ご紹介します。 側面の扉から (外からならいいかな?)と中を撮ったけど 残念ながら ここまで・・・

後日追加画像

大堂(阿弥陀堂のご本尊は 阿弥陀如来ですが 工事中の本堂のご本尊は 不動明王です。

受付で記念の不動明王御影を頂きました。

富貴寺の御朱印です。

いらっしゃいませ 今日はコメント欄を開けています。 8月1日 雨音で目が覚めました。