宇宙空間内の放射源天体から届けられる光(電磁波)の中で、地上の天文台では観測が困難な周波数帯の“光”が存在しています。

それは、周波数が15MHz以下の低周波数(※1)です。

この周波数は、約50~1000キロ上空の“電離層(電離圏)”によって遮られてしまうので、地上の天文台では受信することが困難になることがあるからです。

それは、10万機以上の小型衛星の“集合体”を配備する構想“GO-LoW(Great Observatory for Long Wavelengths)”

低周波電波の観測に対応する宇宙望遠鏡

低周波電波を観測できる天文台には、オランダの“LOFAR(Low Freqency Array)”、アメリカ・ニューメキシコ州の“LWA(Long Wavelength Array)”、オーストラリアの“MWA(Murchison Widefield Array)”などが存在します。

これらは、複数の電波望遠鏡の観測データを合成して、一つの観測データとして扱う手法“電波干渉計”で、口径の大きい電波望遠鏡を使うのと同様の性能を得ることができます。

ただ、低周波電波を観測できる天文衛星となると、これまでにNASAが運用した“エクスプローラー 38号(RAE-AおるいはRAE-1)”や“エクスプローラー 39号(RAE-BおるいはRAE-2)”しかありませんでした。

一方、近年運用されている宇宙望遠鏡は、ガンマ線観測衛星“コンプトン”、ガンマ線バースト観測衛星“ニール・ゲーレルス・スウィフト(旧称スウィフト)”、X線天文衛星“チャンドラ”、ハッブル宇宙望遠鏡(紫外線、可視光、近赤外線用)、赤外線天文衛星“スピッツァー”、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡など…

そう、観測対象が低周波電波では無いんですねー

研究グループは、低周波電波の観測に対応する宇宙望遠鏡の実現には、いくつかの課題があるとしています。

これまでの宇宙望遠鏡は、単一の人工衛星で構成されています。

なので、ある個所で故障が生じると、システム全体が機能不全に陥る“単一障害点”という課題を抱えることになります。

また、電波をとらえるアンテナの口径は、対応する波長が長いほど大きくなってしまいます。

周波数が300KHz~15MHzの低周波電波用になると、アンテナ口径は中分解能の場合でも数百メートルから数キロにもなるようです。

多数の小型衛星により課題を克服

そこで、研究グループでは、太陽と地球のラグランジュ点“L4”あるいは“L5”の近くに小型衛星を多数配置することで、仮想的に大きな望遠鏡を実現する“GO-Low”を提案しています。

そう、地上に設置された“LOFAR”や“LWA”、“MWA”のような電波干渉計を宇宙で実現する構想です。

“GO-Low”により、単一障害点やアンテナ口径の課題を克服しようという訳です。

この仮想大型望遠鏡を構成するのは2種類の小型衛星です。

1つは、低周波電波用受信アンテナを搭載した3U(※2)サイズの衛星“LN(Listener Node)”。

もう1つが、100~1000機のLNを統括して地球との通信を可能にする、大きさにして1立方メートル未満の“CCN(Computation & Communication Nodes)”という衛星です。

個々の衛星は安価なので、故障した場合に交換しても費用を抑えることができます。

太陽系外惑星の磁場を観測する

低周波電波は、太陽系外惑星の磁場や恒星周辺の宇宙天気など、惑星の進化やハビタブル(生命居住可能)な条件に関する重要な情報を含んでいます。

太陽系外惑星の中には、私たちの住む地球のように磁場のある惑星も存在するはずです。

こうした惑星の磁場は、大気散逸や惑星移動、生命の源となりうる化学物質の破壊など、惑星に関する様々なプロセスに影響を与えると考えられています。

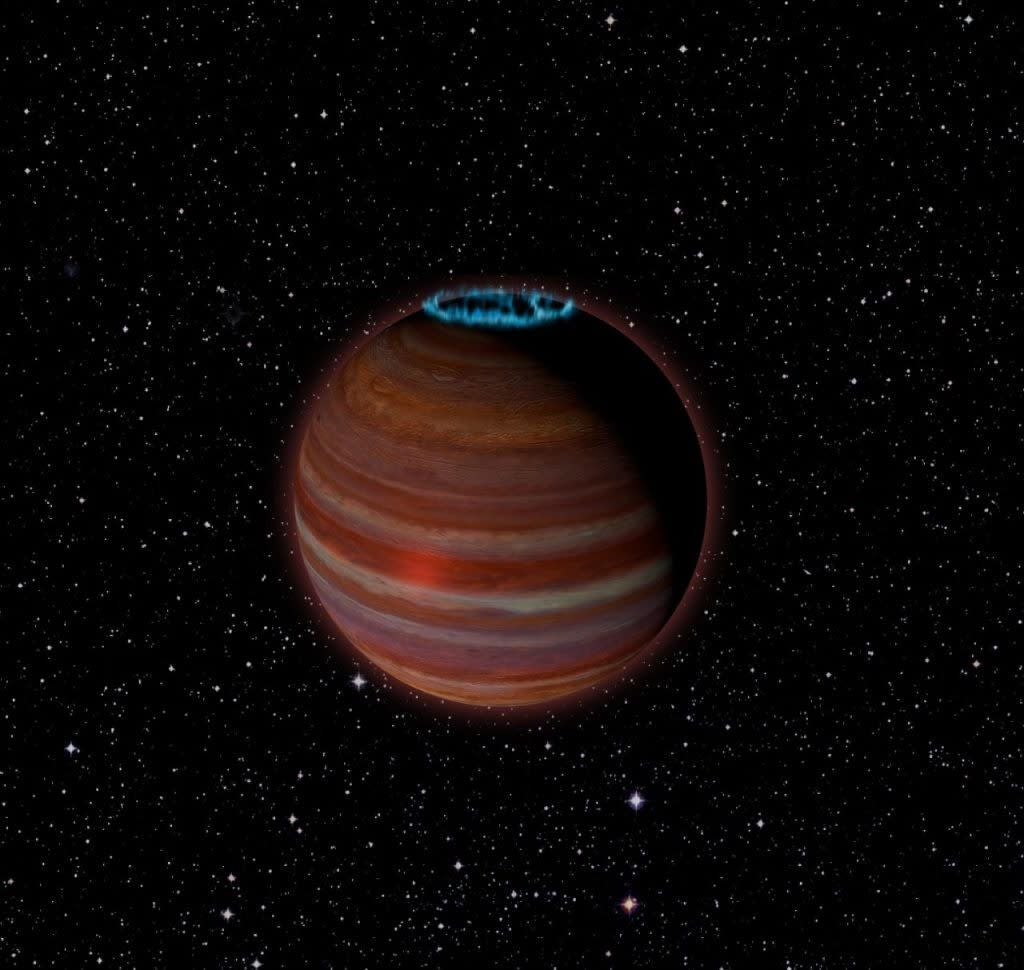

この太陽系外惑星の磁場を特徴づけているのが、オーロラに起因するわずかな低周波電波です。

なので、こうした電波をとらえることが“GO-LoW”の大きな目的の一つになります。

研究グループの見積もりによると、太陽系外惑星から放射されるわずかな低周波電波をとらえるためには、小型衛星を10万機以上打ち上げる必要があります。

“GO-LoW”の実現は、長年運用されてこなかった低周波電波用宇宙望遠鏡の復活を意味するだけではありません。

10万機以上という莫大な数の衛星コンステレーションの実現や、単一の宇宙望遠鏡に対する優位性を示すという科学的インパクトをもたらすはずです。

研究グループによると、“GO-LoW”の実現は10~20年後になるようです。

こちらの記事もどうぞ

それは、周波数が15MHz以下の低周波数(※1)です。

この周波数は、約50~1000キロ上空の“電離層(電離圏)”によって遮られてしまうので、地上の天文台では受信することが困難になることがあるからです。

※1.天文学で低周波電波(Low Frequency Radio)という用語が使われるが、周波数の範囲は明確に定められていない。

この低周波数電波を観測するための宇宙望遠鏡が、マサチューセッツ工科大学(MIT)ヘイスタック観測所のMary Knappさんが率いる研究グループによって提案されています。それは、10万機以上の小型衛星の“集合体”を配備する構想“GO-LoW(Great Observatory for Long Wavelengths)”

|

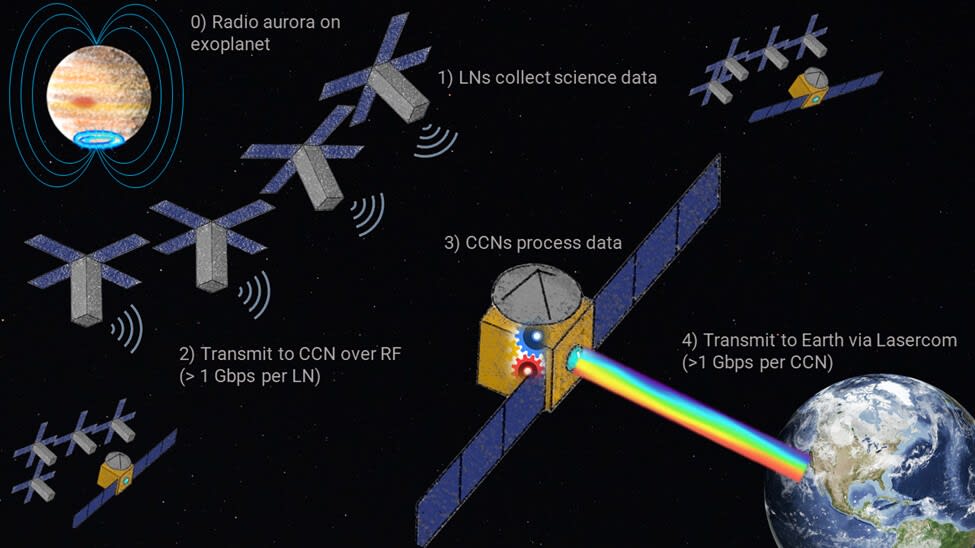

| 図1.衛星コンステレーションで低周波電波を観測する様子を示したイメージ図。太陽系外惑星の磁場に起因するわずかな低周波電波をとらえるには、10万機以上の小型衛星が必要となる。(Credit: Knapp, N. et al.) |

低周波電波の観測に対応する宇宙望遠鏡

低周波電波を観測できる天文台には、オランダの“LOFAR(Low Freqency Array)”、アメリカ・ニューメキシコ州の“LWA(Long Wavelength Array)”、オーストラリアの“MWA(Murchison Widefield Array)”などが存在します。

これらは、複数の電波望遠鏡の観測データを合成して、一つの観測データとして扱う手法“電波干渉計”で、口径の大きい電波望遠鏡を使うのと同様の性能を得ることができます。

ただ、低周波電波を観測できる天文衛星となると、これまでにNASAが運用した“エクスプローラー 38号(RAE-AおるいはRAE-1)”や“エクスプローラー 39号(RAE-BおるいはRAE-2)”しかありませんでした。

一方、近年運用されている宇宙望遠鏡は、ガンマ線観測衛星“コンプトン”、ガンマ線バースト観測衛星“ニール・ゲーレルス・スウィフト(旧称スウィフト)”、X線天文衛星“チャンドラ”、ハッブル宇宙望遠鏡(紫外線、可視光、近赤外線用)、赤外線天文衛星“スピッツァー”、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡など…

そう、観測対象が低周波電波では無いんですねー

|

| 図2.宇宙望遠鏡と対応する光の波長との関係。(Credit: Knapp, N. et al.) |

これまでの宇宙望遠鏡は、単一の人工衛星で構成されています。

なので、ある個所で故障が生じると、システム全体が機能不全に陥る“単一障害点”という課題を抱えることになります。

また、電波をとらえるアンテナの口径は、対応する波長が長いほど大きくなってしまいます。

周波数が300KHz~15MHzの低周波電波用になると、アンテナ口径は中分解能の場合でも数百メートルから数キロにもなるようです。

多数の小型衛星により課題を克服

そこで、研究グループでは、太陽と地球のラグランジュ点“L4”あるいは“L5”の近くに小型衛星を多数配置することで、仮想的に大きな望遠鏡を実現する“GO-Low”を提案しています。

そう、地上に設置された“LOFAR”や“LWA”、“MWA”のような電波干渉計を宇宙で実現する構想です。

“GO-Low”により、単一障害点やアンテナ口径の課題を克服しようという訳です。

この仮想大型望遠鏡を構成するのは2種類の小型衛星です。

1つは、低周波電波用受信アンテナを搭載した3U(※2)サイズの衛星“LN(Listener Node)”。

もう1つが、100~1000機のLNを統括して地球との通信を可能にする、大きさにして1立方メートル未満の“CCN(Computation & Communication Nodes)”という衛星です。

個々の衛星は安価なので、故障した場合に交換しても費用を抑えることができます。

※2.3UはCubeSat(キューブサット)の規格で約10×10×30センチに相当する。

|

| 図3.“GO-LoW”のミッションの概要を示した図。低周波電波観測用の“仮想”大型望遠鏡(Listener Node)とCCN(Computation & Communication Nodes)という2種類の小型衛星から構成される。(Credit: Knapp, N. et al.) |

太陽系外惑星の磁場を観測する

低周波電波は、太陽系外惑星の磁場や恒星周辺の宇宙天気など、惑星の進化やハビタブル(生命居住可能)な条件に関する重要な情報を含んでいます。

太陽系外惑星の中には、私たちの住む地球のように磁場のある惑星も存在するはずです。

こうした惑星の磁場は、大気散逸や惑星移動、生命の源となりうる化学物質の破壊など、惑星に関する様々なプロセスに影響を与えると考えられています。

この太陽系外惑星の磁場を特徴づけているのが、オーロラに起因するわずかな低周波電波です。

なので、こうした電波をとらえることが“GO-LoW”の大きな目的の一つになります。

研究グループの見積もりによると、太陽系外惑星から放射されるわずかな低周波電波をとらえるためには、小型衛星を10万機以上打ち上げる必要があります。

|

| 図4.小型衛星の数(ノード数)と観測対象との対応。(Credit: Knapp, N. et al.) |

10万機以上という莫大な数の衛星コンステレーションの実現や、単一の宇宙望遠鏡に対する優位性を示すという科学的インパクトをもたらすはずです。

研究グループによると、“GO-LoW”の実現は10~20年後になるようです。

こちらの記事もどうぞ

![図3.仮想的なフォボスの鉄・ケイ素(Fe-Si)組成と、それを説明できる形成仮説の関係(“MEGANE”の観測誤差0~30%の場合)。本研究は、“MEGANE”により観測されるフォボス組成を、[1]捕獲説にのみによって説明できる組成(黄色)、[2]衝突説のみによって説明できる組成(青)、[3]両方で説明できる組成(グレー)、[4]どちらでも説明できない組成(黒)の4種類に分類している。“MEGANE”の観測から形成仮説が決定される([1]または[2])割合を「“MEGANE”の形成仮説判別性能」として定量化している。(Credit: Kaori Hirata)](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/39/c7/52c279146ea3965e2ad552a7da5d82d4.png)