太陽以外の恒星を公転する惑星として、観測史上初めて発見された惑星のタイプは“ホットジュピタ-”でした。

ホットジュピターは、木星ほどの質量を持つガス惑星が、主星の恒星から極めて近い軌道(わずか0.015~0.5au程度:1天文単位auは太陽~地球間の平均距離)を、高速かつ非常に短い周期(わずか数日)で公転する天体。

主星のすぐそばを公転し表面温度が非常に高温になるので、灼熱の木星型惑星“ホットジュピター”と呼ばれていて、系外惑星の発見初期に多く見つかっていました。

これまでに発見されている太陽系外惑星の多くを占めるホットジュピターですが、太陽はホットジュピターを持たない例外的な恒星の1つといえます。

なぜ、太陽系にはホットジュピターが存在しないのでしょうか?

今回の研究で突き止めているのは、太陽のような年齢の古い恒星には、ホットジュピターが少ない傾向にあること。

これは、太陽系にホットジュピターが存在しない理由となるとともに、太陽に似た恒星の中では、太陽系がそれほど少数派ではない可能性を示唆しているようです。

最初のケースになった“ペガスス座51番星b”の発見は、天文学者を驚かせたんですねー

太陽系で最も太陽に近い惑星“水星”でも公転周期は88日です。

木星のような巨大ガス惑星は、水星よりもずっと遠い軌道を数十年から数百年かけて公転しています。

このことを考えると、“ペガスス座51番星b”は主星に対して異常に近いことになり、太陽系しか知らなかった私たちにとって常識外れな惑星系でした。

当初は“ペガスス座51番星b”の存在自体が疑われたのですが、その発見を皮切りに似たような惑星が続々と見つかるようになったんですねー

このことで、このタイプの惑星の存在は疑いようのない事実として受け止められるようになり、“灼熱の木星型惑星”を意味するホットジュピターという呼び名が与えられるようになりました。

また、太陽系と同程度か、さらに遠くを公転する巨大ガス惑星も発見されています。

それにもかかわらず、ホットジュピターが大量に見つかっているという事実が示しているのは、宇宙ではホットジュピターが形成されること自体が珍しくないということです。

この状況から、ホットジュピタ-は真に多数派の惑星系であり、太陽系のような惑星系こそが常識外れの少数派なのではないか、という疑問が生まれます。

ただ、この疑問の回答には、「ホットジュピターが大量に見つかっているのは、そのような惑星が見つけ易いから」という観測バイアスを解決しなければならないので、一般的に困難でした。

系外惑星を発見するには、一般的に恒星の“わずかな減光(トランジット法)”や“光の波長の変化(ドップラーシフト法)”から、惑星による影響を間接的にとらえることで行われます。

ホットジュピターは直径も質量も大きく、恒星に及ぼす影響も大きいので、小さな惑星と比べれば観測が容易です。

また、恒星に表れた影響から惑星の存在を証明するには、惑星の公転に伴う周期的な変化であることを説明する必要があります。

この点においても、ホットジュピターは公転周期が数日以下なので、短い観測期間でも発見することが可能です。

これらの観測バイアスから、ホットジュピターは他の惑星と比べて発見しやすいので、どうしても報告数は多くなる傾向があります。

これに対して、太陽系の巨大ガス惑星は公転周期が10年以上あります。

太陽に最も影響を及ぼす惑星は木星ですが、公転周期は約12年あるので、最低でも12年分のデータが必要となり、周期的であることを証明するには、その2倍以上の期間がないと確実とは言えません。

また、木星は太陽から遠くにある分だけ、木星が太陽に及ぼす影響はホットジュピタ-と比べてずっと小さくなります。

仮に、近くに太陽系と全く同一の惑星系があったとしても、私たちの現在の技術では発見できないかもしれません。

軽い恒星ほど宇宙全体において数が多い傾向にあるので、ホットジュピターが多いことについても観測バイアスで説明できるかもしれません。

これも観測バイアスだけで説明できるのでしょうか?

この問題に関しては、研究バイアスだけでは説明できないと、研究チームでは考えています。

そこで、今回の研究では、“カリフォルニア・レガシー・サーベイ(California Legacy Survey)”のデータから、太陽に似た恒星382個の分光データを抽出し分析を行っています。

分光データからは、惑星がどの程度でき易いかの目安となる金属量に加え、年齢を推定することができます。

382個の恒星のうち、46個には惑星が見つかっています。

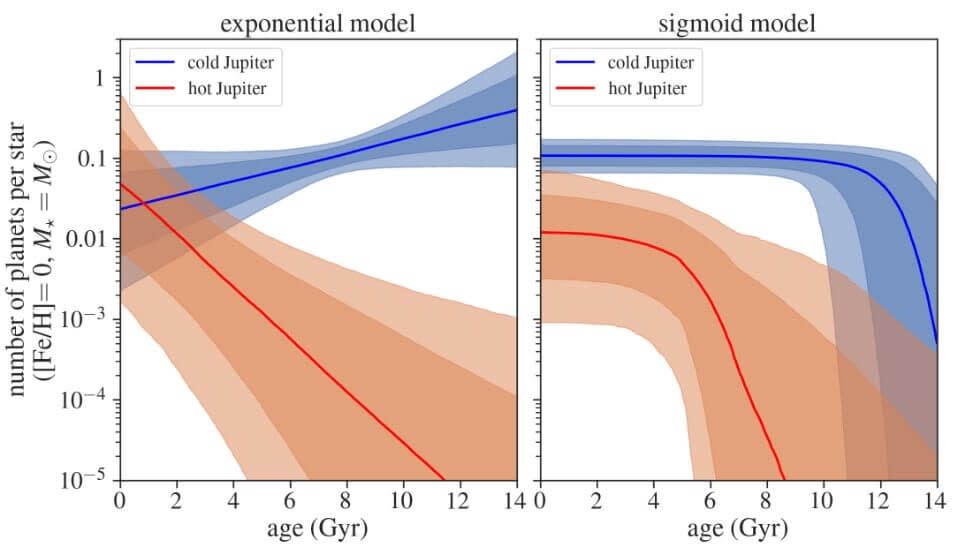

研究チームでは、公転周期が1日~10日のホットジュピターと、公転周期が1年~10年のコールドジュピターに分けることで、何か傾向が無いかを分析(ここでは木星はコールドジュピターに分類されます)。

その結果、明らかになったのは、太陽に似た恒星の周囲を公転するホットジュピタ-は、コールドジュピターと比べて数そのものが少ないことでした。

これは赤色矮星とは逆の傾向になります。

研究チームは、このことに加え、ホットジュピターを持つ恒星は、持たない恒星と比べて年齢が若い傾向にあることにも気づいています。

そこで、今度はホットジュピタ-を持つ太陽に似た恒星について、長期的な軌道の安定性を測るベイズ推定モデルを構築し、時間経過とともにホットジュピターを持つ確率の計算を実施。

すると、恒星の誕生から約60億年を経過すると、ホットジュピターの数は減少することが分かってきました。

太陽程度の質量の恒星の場合、60億年というのはちょうど寿命の中間くらいに当たります。

その太陽に似た恒星では、コールドジュピターは何十億年も存在できますが、ホットジュピターの軌道は不安定であり、数十億年経過すると恒星に飲み込まれて消滅してしまうようです。

そう、太陽と似た恒星を公転するホットジュピターは、時間が経過するほど少数派になる傾向があると言えます。

太陽は誕生から約46億年経過していて、最近になってホットジュピターが消滅したという証拠も見つかっていません。

このことから考えられるのは、太陽系には元々ホットジュピターが存在していなかったということ。

もし、存在していたとしても、太陽系形成後のかなり早い段階で消滅した可能性が高いと考えることができます。

今回の研究とは関係なく、太陽に似た恒星は宇宙全体から見れば少数派と言えます。

ただ、少なくとも今回の研究においては、太陽に似た恒星は少数派ではない可能性が示唆されています。

太陽系が真に少数派であるかどうかは、これからの観測で系外惑星の発見数が増えなければ解決しない問題です。

系外惑星という研究分野は、約30年とまだまだ歴史の浅い天文学の分野です。

なので、疑問の解決にはもう少し時間が必要としているはずです。

将来の観測と研究の進展に期待しましょう。

こちらの記事もどうぞ

ホットジュピターは、木星ほどの質量を持つガス惑星が、主星の恒星から極めて近い軌道(わずか0.015~0.5au程度:1天文単位auは太陽~地球間の平均距離)を、高速かつ非常に短い周期(わずか数日)で公転する天体。

主星のすぐそばを公転し表面温度が非常に高温になるので、灼熱の木星型惑星“ホットジュピター”と呼ばれていて、系外惑星の発見初期に多く見つかっていました。

これまでに発見されている太陽系外惑星の多くを占めるホットジュピターですが、太陽はホットジュピターを持たない例外的な恒星の1つといえます。

なぜ、太陽系にはホットジュピターが存在しないのでしょうか?

今回の研究で突き止めているのは、太陽のような年齢の古い恒星には、ホットジュピターが少ない傾向にあること。

これは、太陽系にホットジュピターが存在しない理由となるとともに、太陽に似た恒星の中では、太陽系がそれほど少数派ではない可能性を示唆しているようです。

この研究は、JAXAの宮崎翔太さんと大阪大学の増田賢人さんの研究チームが進めています。

|

| 図1.典型的なホットジュピターのイメージ図。発見時は常識外れに見られていたホットジュピターだが、現在では発見そのものは珍しくないほどの多数派となっている。(Credit: NASA, JPL-Caltech, R. Hurt) |

主星の近くを公転する巨大ガス惑星

太陽以外の恒星を公転する“太陽系外惑星(系外惑星)”が初めて見つかったのは1995年のこと。(※1)最初のケースになった“ペガスス座51番星b”の発見は、天文学者を驚かせたんですねー

※1.天文学史上初めて発見された太陽系外惑星は、1992年に発見された“PSR B1257+12”の周囲を公転する3つの惑星です。でも、これらの惑星が公転していたのは、パルサーという恒星以外の天体でした。また、ケフェウス座ガンマ星Abは1988年に存在が示唆されていたものの、正式に発見が認められたのは2002年になってからでした。

それは、木星と比べて少し小ぶりな巨大ガス惑星が、太陽とほぼ同じ大きさの恒星をたった4.2日周期で公転していたからでした。太陽系で最も太陽に近い惑星“水星”でも公転周期は88日です。

木星のような巨大ガス惑星は、水星よりもずっと遠い軌道を数十年から数百年かけて公転しています。

このことを考えると、“ペガスス座51番星b”は主星に対して異常に近いことになり、太陽系しか知らなかった私たちにとって常識外れな惑星系でした。

当初は“ペガスス座51番星b”の存在自体が疑われたのですが、その発見を皮切りに似たような惑星が続々と見つかるようになったんですねー

このことで、このタイプの惑星の存在は疑いようのない事実として受け止められるようになり、“灼熱の木星型惑星”を意味するホットジュピターという呼び名が与えられるようになりました。

ホットジュピターの発見は天文学史における重大な発見に位置付けられていて、ペガスス座51番星bの発見者であるミシェル・マイヨールさんとディディエ・ケローさんには、2019年にノーベル物理学賞が授与されている。

|

| 図2.“ペガスス座51番星b”のイメージ図。世界で初めて見つかった恒星の周囲を回る惑星は、太陽系しか知らなかった私たちには常識外れだったので、大きな衝撃を与えた。(Credit: NASA / JPL-Caltech) |

ホットジュピターは一般的だから多く見つかるのか

観測体制の構築が進んだことで、ホットジュピターよりも少しだけ遠くを公転する“ウォームジュピター(ここでは公転周期が10日~300日のホットジュピター)”と呼ばれるサブタイプの惑星も数多く見つかるようになりました。また、太陽系と同程度か、さらに遠くを公転する巨大ガス惑星も発見されています。

それにもかかわらず、ホットジュピターが大量に見つかっているという事実が示しているのは、宇宙ではホットジュピターが形成されること自体が珍しくないということです。

この状況から、ホットジュピタ-は真に多数派の惑星系であり、太陽系のような惑星系こそが常識外れの少数派なのではないか、という疑問が生まれます。

ただ、この疑問の回答には、「ホットジュピターが大量に見つかっているのは、そのような惑星が見つけ易いから」という観測バイアスを解決しなければならないので、一般的に困難でした。

系外惑星を発見するには、一般的に恒星の“わずかな減光(トランジット法)”や“光の波長の変化(ドップラーシフト法)”から、惑星による影響を間接的にとらえることで行われます。

ホットジュピターは直径も質量も大きく、恒星に及ぼす影響も大きいので、小さな惑星と比べれば観測が容易です。

また、恒星に表れた影響から惑星の存在を証明するには、惑星の公転に伴う周期的な変化であることを説明する必要があります。

この点においても、ホットジュピターは公転周期が数日以下なので、短い観測期間でも発見することが可能です。

これらの観測バイアスから、ホットジュピターは他の惑星と比べて発見しやすいので、どうしても報告数は多くなる傾向があります。

これに対して、太陽系の巨大ガス惑星は公転周期が10年以上あります。

太陽に最も影響を及ぼす惑星は木星ですが、公転周期は約12年あるので、最低でも12年分のデータが必要となり、周期的であることを証明するには、その2倍以上の期間がないと確実とは言えません。

また、木星は太陽から遠くにある分だけ、木星が太陽に及ぼす影響はホットジュピタ-と比べてずっと小さくなります。

仮に、近くに太陽系と全く同一の惑星系があったとしても、私たちの現在の技術では発見できないかもしれません。

太陽に似た恒星にホットジュピターは存在する

ほとんどのホットジュピターは、太陽よりも小さく表面温度も低い“赤色矮星”(※2)という恒星の周りで見つかっています。軽い恒星ほど宇宙全体において数が多い傾向にあるので、ホットジュピターが多いことについても観測バイアスで説明できるかもしれません。

※2.赤色矮星は、表面温度がおよそ摂氏3500度以下の恒星。実は宇宙に存在する恒星の8割近くは赤色矮星で、太陽系の近傍にある恒星の多くも赤色矮星になる。太陽よりも小さく、表面温度も低いことから、太陽系の場合よりも恒星に近い位置にハビタブルゾーンがある。

一方、太陽と同じくらいの重さの恒星の周りでは、ホットジュピターの発見例がかなり少ないことも分かっています。これも観測バイアスだけで説明できるのでしょうか?

この問題に関しては、研究バイアスだけでは説明できないと、研究チームでは考えています。

そこで、今回の研究では、“カリフォルニア・レガシー・サーベイ(California Legacy Survey)”のデータから、太陽に似た恒星382個の分光データを抽出し分析を行っています。

分光データからは、惑星がどの程度でき易いかの目安となる金属量に加え、年齢を推定することができます。

382個の恒星のうち、46個には惑星が見つかっています。

研究チームでは、公転周期が1日~10日のホットジュピターと、公転周期が1年~10年のコールドジュピターに分けることで、何か傾向が無いかを分析(ここでは木星はコールドジュピターに分類されます)。

その結果、明らかになったのは、太陽に似た恒星の周囲を公転するホットジュピタ-は、コールドジュピターと比べて数そのものが少ないことでした。

これは赤色矮星とは逆の傾向になります。

研究チームは、このことに加え、ホットジュピターを持つ恒星は、持たない恒星と比べて年齢が若い傾向にあることにも気づいています。

|

| 図3.ホットジュピター(赤色)とコールとジュピター(青色)それぞれの時間経過による惑星の存在数を予測したモデル。誕生から60億年後(6Gry)、ホットジュピターの存在数は急激に減少することが分かる。存在数は対数グラフであることに注意。(Credit: Miyazaki & Masuda) |

すると、恒星の誕生から約60億年を経過すると、ホットジュピターの数は減少することが分かってきました。

太陽程度の質量の恒星の場合、60億年というのはちょうど寿命の中間くらいに当たります。

その太陽に似た恒星では、コールドジュピターは何十億年も存在できますが、ホットジュピターの軌道は不安定であり、数十億年経過すると恒星に飲み込まれて消滅してしまうようです。

そう、太陽と似た恒星を公転するホットジュピターは、時間が経過するほど少数派になる傾向があると言えます。

太陽は誕生から約46億年経過していて、最近になってホットジュピターが消滅したという証拠も見つかっていません。

このことから考えられるのは、太陽系には元々ホットジュピターが存在していなかったということ。

もし、存在していたとしても、太陽系形成後のかなり早い段階で消滅した可能性が高いと考えることができます。

今回の研究とは関係なく、太陽に似た恒星は宇宙全体から見れば少数派と言えます。

ただ、少なくとも今回の研究においては、太陽に似た恒星は少数派ではない可能性が示唆されています。

太陽系が真に少数派であるかどうかは、これからの観測で系外惑星の発見数が増えなければ解決しない問題です。

系外惑星という研究分野は、約30年とまだまだ歴史の浅い天文学の分野です。

なので、疑問の解決にはもう少し時間が必要としているはずです。

将来の観測と研究の進展に期待しましょう。

こちらの記事もどうぞ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます