私たちの宇宙が膨張していることは観測から分かっています。

でも、その膨張速度を表す“ハッブル定数”は、観測方法によってその値が異なるという大きな問題を抱えているんですねー

この問題は、“ハッブル緊張(Hubble tension)”と呼ばれ、現代宇宙論における大きな謎の一つとなっています。

今回の研究では、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡で撮影された画像の中に、観測史上2番目に遠い“Ia型超新星”が写っていることを発見。

その性質を元に、ハッブル定数を精密に測定できるのではないかとする研究結果を発表しています。

研究チームでは、ハッブル定数の謎解きに繋がるという“希望”を込めて、このようなIa型超新星を“H0pe型超新星”と名付けています。

宇宙の膨張速度“ハッブル定数”

今回の主題である“H0pe型超新星”を解説する上で欠かせないのが、“ハッブル定数”、“Ia型超新星”、“重力レンズ効果”という3つの用語です。

最初は“ハッブル定数”ついての簡単な説明。

私たちの宇宙は誕生以来ずっと膨張し続けていることが確認されています。

宇宙の膨張速度は、1929年に宇宙の膨張を発見した天文学者エドウィン・ハッブルに因んで“ハッブル定数”と呼ばれています。

現代の宇宙に関する理論に基づくと、ハッブル定数は宇宙のどこで観測しても一定になるはずです。

でも、実際には、近くの宇宙を観測して求めたハッブル定数(セファイド変光星による)と、遠くの宇宙を観測して求めたハッブル定数(宇宙マイクロ波背景放射による)には、大きな食い違いがあることが分かっています。

どちらの測定方法にも致命的な誤りは見つかっていないので、食い違いが生じる理由は分かっていません。

この食い違いによる問題は“ハッブル緊張”と呼ばれています。

重要な標準光源の一つ“Ia型超新星”

宇宙の膨張速度を求めるには、地球からの距離を正確に求めることができる天体を使う必要があります。

その一つが、白色矮星で発生する“Ia型超新星”という現象です。

白色矮星は、超新星爆発を起こさない比較的軽い恒星(質量は太陽の8倍以下)が、赤色巨星の段階を経て進化した姿だとされている天体。

赤色巨星に進化した恒星は、周囲の宇宙空間に外層からガスを放出して質量を失っていき、その後に残るコア(中心核)が白色矮星になると考えられています。

一般的な白色矮星は直径こそ地球と同程度ですが、質量は太陽の4分の3程度もあるとされる高密度な天体です。

誕生当初の白色矮星の表面温度は10万℃を上回ることもありますが、内部で核融合反応は起こらず余熱で輝くのみなので、太陽のように単独の恒星から進化した白色矮星は長い時間をかけて冷えていくことになります。

なので、単独で存在する白色矮星が爆発することはありません。

ただ、連星の場合は違うんですねー

白色矮星と連星をなすもう一方の星(伴星)の外層部から流れ出した物質が、主星である白色矮星へと降り積もる“降着”という現象があります。

この降着により、白色矮星の質量が増えて太陽質量の約1.4倍(チャンドラセカール限界)を超えてしまうと、自己重力を支えられなくなって収縮し、暴走的な核融合反応が起こって爆発してしまうことに…

この爆発を起こして星全体が吹き飛ぶ現象を“Ia型超新星”と呼びます。

“Ia型超新星”は爆発直前の質量がどれも一定となるので、爆発後のピーク光度もほぼ同じと考えられています。

このことから、観測された見かけの明るさと比較することで、地球からの距離を測ることが可能になる訳です。

このような天体や現象は標準光源と呼ばれ、“クエーサー”や“ガンマ線バースト”なども標準光源として利用されています。

超新星は明るい現象で、発生した銀河が遠くても距離を測ることができるので、Ia型超新星は重要な標準光源の一つになっていて、宇宙の加速膨張が発見されるきっかけにもなったりしています。

遠くに位置する天体の見た目の明るさを増大させる“重力レンズ効果”

ただ、現在の技術で観測できる“Ia型超新星”は、比較的近い宇宙で起きたものに限られてしまいます。

現在“ハッブル定数”が測定されている“遠くの宇宙”と“近くの宇宙”のちょうど中間で測定が可能になるので、より遠くで起きた“Ia型超新星”を多数観測することが期待されていました。

そこで、注目されているのが“重力レンズ効果”を受けた“Ia型超新星”です。

“重力レンズ”とは、恒星や銀河などが発する光が、途中にある天体などの重力によって曲げられたり、その結果として複数の経路を通過する光が集まるために明るく見えたりする現象。

光源と重力源との位置関係によっては、複数の像が見えたり、弓状に変形した像が見えたりする効果を“重力レンズ効果”と呼んでいます。

ちょうど凸レンズが焦点に光を集めるように、遠くの天体の見た目の明るさが増大されるので、遠くに位置する“Ia型超新星”に用いることが期待されています。

重力レンズ効果を受けた2番目に遠いIa型超新星を発見

今回の研究では、非常に珍しい条件を備えたIa型超新星の像を、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡により撮影された画像の中に発見。

その性質に関する研究結果をまとめています。

この画像に主役として写っている天体は、おおぐま座の方向約46億光年彼方(赤方偏移z=0.35)(※1)に位置する銀河団“G165(PLCK G165.7+67.0)”です。

このため“G165”の周りには、重力レンズ効果で激しくゆがめられた銀河の像が見えていました。

銀河の見た目の形は弧状になっているので、これらの像は“Arc(弧)”と名付けられ機械的に番号が振られています。

研究では、“Arc 2”と名付けられた銀河の中に明るい点を発見。

観測データの分析から明らかになったのは、この明るい点がIa型超新星だということでした。

このIa型超新星は銀河“Arc 2”の中にあるので、論文中では仮の名前として“SN 2”と名付けられています。

ただ、研究チームが名付けたのは、ハッブル定数の謎解きに繋がるという“希望”を込めて“SN H0pe”という名前でした。

研究チームは、Ia型超新星“SN H0pe”は銀河“Arc 2”から、わずか5000~7000光年しか離れていないと推定しています。

このことから、おそらく“SN H0pe”は“Arc 2”の伴銀河(衛星銀河)である矮小銀河で発生したと考えられます。

地球から“SN H0pe”までの距離は約162億光年(赤方偏移z=1.78)。

“SN H0pe”は、2013年に見つかった“SN UDS10Wil”の約169億光年(赤方偏移z=1.914)に次いで、2番目に遠いIa型超新星になります。

ユニークなことに、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の画像に現れた“SN H0pe”の像は1つではありませんでした。

重力レンズ効果で像が分裂し、まるで3か所に別々の超新星があるように見えていたんですねー

像を区別するために付けられたのは、“SN 2a”、“SN 2b”、“SN 2c”という枝番。

3つの像に分裂したIa型超新星の観測記録は、2022年に初めて撮影された“AT 2022riv”に次いで2番目のことでした。

重力レンズ効果の“地図”を用いたIa型超新星までの正確な距離測定

研究チームが注目したのは、今回発見された“SN H0pe”が持つこれまでにない特徴でした。

まず、“SN H0pe”は3つの像が撮影された2番目のIa型超新星です。

ただ、1番目の“AT 2022riv”と異なり、数週間の間隔をあけて合計3回撮影されていたので、短期間での明るさの変化を計測できました。

3つの像は全て同じ天体なので、本来であれば明るさの変化も同じタイミングで起こるはずです。

でも、3つの像の元となる光は重力レンズ効果によって、それぞれの光が異なる経路を通って地球に到達しているんですねー

そう、経路が違うということは距離も異なり、実際には3つの像の明るさが変化するタイミングにはズレが生じることになります。

このタイミングのズレは、光が通ってきた距離の違いを反映しています。

なので、3つの像それぞれの明るさが変化する様子を元に、重力レンズ効果の強さを精密に計算することができる訳です。

今回の研究では、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による“G165”の詳細な観測データを元に、重力レンズ効果を受けて分裂した無数の像が、それぞれどのような天体に由来するのかも詳細に調べられています。

その結果、地球からの距離が約162億光年の“Arc 2”を中心としたグループに加え、地球からの距離が約184億光年(赤方偏移z=2.24)の別の銀河“Arc 1”を中心としたグループ。

そして、地球からの距離が約155億光年(赤方偏移z=1.65)の銀河のグループという、合計3つのグループが存在することが分かりました。

これらの銀河の距離が判明したことにより、“G165”周辺の無数の像は全部で21個の天体に由来することが明らかになりました。

こうした詳細な銀河の配置と距離に関するデータから、研究チームは“G165”による重力レンズ効果の強さに関する詳細な“地図”を作成することにも成功しています。

また、“Arc 1”はチリの多い銀河であることが今回判明し、推定される星形成(新たな恒星が作られる過程)の激しさから、超新星の発生確率は1年に1回程度と推定。

その多くは、太陽の8倍以上の質量を持つ恒星が一生の最期に起こす大爆発“II型超新星”(※2)だと推定されます

ただ、研究チームでは、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の運用期間中にIa型超新星が観測される可能性もあると考えています。

これらのことから、Ia型超新星“SN H0pe”が発見された銀河団“G165”では、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の観測期間中に、新たなIa型超新星を観測できる可能性があります。

さらに、詳細な重力レンズ効果の“地図”を用いれば、Ia型超新星までの距離が正確に測定でき、ハッブル定数を非常に正確に算出できる可能性もあります。

“SN H0pe”という名前は、ハッブル定数を意味する記号の“H0”と、これまでの観測では実現しなかった距離と精度でハッブル定数を測定できるという“希望(Hope)”をかけたものです。

研究チームが期待しているのは、“G165”を定期的に観測することで、ハッブル定数を絞り込めるということ。

現在の観測結果についても、詳細な研究を追加で発表するそうです。

こちらの記事もどうぞ

でも、その膨張速度を表す“ハッブル定数”は、観測方法によってその値が異なるという大きな問題を抱えているんですねー

この問題は、“ハッブル緊張(Hubble tension)”と呼ばれ、現代宇宙論における大きな謎の一つとなっています。

今回の研究では、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡で撮影された画像の中に、観測史上2番目に遠い“Ia型超新星”が写っていることを発見。

その性質を元に、ハッブル定数を精密に測定できるのではないかとする研究結果を発表しています。

研究チームでは、ハッブル定数の謎解きに繋がるという“希望”を込めて、このようなIa型超新星を“H0pe型超新星”と名付けています。

この研究は、アリゾナ大学が設置したスチュワード天文台に所属するBrenda L. Fryeさんたちの研究チームが進めています。

|

| 図1.紫色の四角内にある明るい点が、今回発見されたIa型超新星“SN H0pe”。重力レンズ効果によって3つの像になっている。明るい銀河本体からわずかにずれた位置にあるので、ごく近くにある矮小銀河が発生源だと推定される。(Credit: Brenda L. Frye, et al.) |

宇宙の膨張速度“ハッブル定数”

今回の主題である“H0pe型超新星”を解説する上で欠かせないのが、“ハッブル定数”、“Ia型超新星”、“重力レンズ効果”という3つの用語です。

最初は“ハッブル定数”ついての簡単な説明。

私たちの宇宙は誕生以来ずっと膨張し続けていることが確認されています。

宇宙の膨張速度は、1929年に宇宙の膨張を発見した天文学者エドウィン・ハッブルに因んで“ハッブル定数”と呼ばれています。

現代の宇宙に関する理論に基づくと、ハッブル定数は宇宙のどこで観測しても一定になるはずです。

でも、実際には、近くの宇宙を観測して求めたハッブル定数(セファイド変光星による)と、遠くの宇宙を観測して求めたハッブル定数(宇宙マイクロ波背景放射による)には、大きな食い違いがあることが分かっています。

どちらの測定方法にも致命的な誤りは見つかっていないので、食い違いが生じる理由は分かっていません。

この食い違いによる問題は“ハッブル緊張”と呼ばれています。

重要な標準光源の一つ“Ia型超新星”

宇宙の膨張速度を求めるには、地球からの距離を正確に求めることができる天体を使う必要があります。

その一つが、白色矮星で発生する“Ia型超新星”という現象です。

白色矮星は、超新星爆発を起こさない比較的軽い恒星(質量は太陽の8倍以下)が、赤色巨星の段階を経て進化した姿だとされている天体。

赤色巨星に進化した恒星は、周囲の宇宙空間に外層からガスを放出して質量を失っていき、その後に残るコア(中心核)が白色矮星になると考えられています。

一般的な白色矮星は直径こそ地球と同程度ですが、質量は太陽の4分の3程度もあるとされる高密度な天体です。

誕生当初の白色矮星の表面温度は10万℃を上回ることもありますが、内部で核融合反応は起こらず余熱で輝くのみなので、太陽のように単独の恒星から進化した白色矮星は長い時間をかけて冷えていくことになります。

なので、単独で存在する白色矮星が爆発することはありません。

ただ、連星の場合は違うんですねー

白色矮星と連星をなすもう一方の星(伴星)の外層部から流れ出した物質が、主星である白色矮星へと降り積もる“降着”という現象があります。

この降着により、白色矮星の質量が増えて太陽質量の約1.4倍(チャンドラセカール限界)を超えてしまうと、自己重力を支えられなくなって収縮し、暴走的な核融合反応が起こって爆発してしまうことに…

この爆発を起こして星全体が吹き飛ぶ現象を“Ia型超新星”と呼びます。

“Ia型超新星”は爆発直前の質量がどれも一定となるので、爆発後のピーク光度もほぼ同じと考えられています。

このことから、観測された見かけの明るさと比較することで、地球からの距離を測ることが可能になる訳です。

このような天体や現象は標準光源と呼ばれ、“クエーサー”や“ガンマ線バースト”なども標準光源として利用されています。

超新星は明るい現象で、発生した銀河が遠くても距離を測ることができるので、Ia型超新星は重要な標準光源の一つになっていて、宇宙の加速膨張が発見されるきっかけにもなったりしています。

遠くに位置する天体の見た目の明るさを増大させる“重力レンズ効果”

ただ、現在の技術で観測できる“Ia型超新星”は、比較的近い宇宙で起きたものに限られてしまいます。

現在“ハッブル定数”が測定されている“遠くの宇宙”と“近くの宇宙”のちょうど中間で測定が可能になるので、より遠くで起きた“Ia型超新星”を多数観測することが期待されていました。

そこで、注目されているのが“重力レンズ効果”を受けた“Ia型超新星”です。

“重力レンズ”とは、恒星や銀河などが発する光が、途中にある天体などの重力によって曲げられたり、その結果として複数の経路を通過する光が集まるために明るく見えたりする現象。

光源と重力源との位置関係によっては、複数の像が見えたり、弓状に変形した像が見えたりする効果を“重力レンズ効果”と呼んでいます。

ちょうど凸レンズが焦点に光を集めるように、遠くの天体の見た目の明るさが増大されるので、遠くに位置する“Ia型超新星”に用いることが期待されています。

重力レンズ効果を受けた2番目に遠いIa型超新星を発見

今回の研究では、非常に珍しい条件を備えたIa型超新星の像を、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡により撮影された画像の中に発見。

その性質に関する研究結果をまとめています。

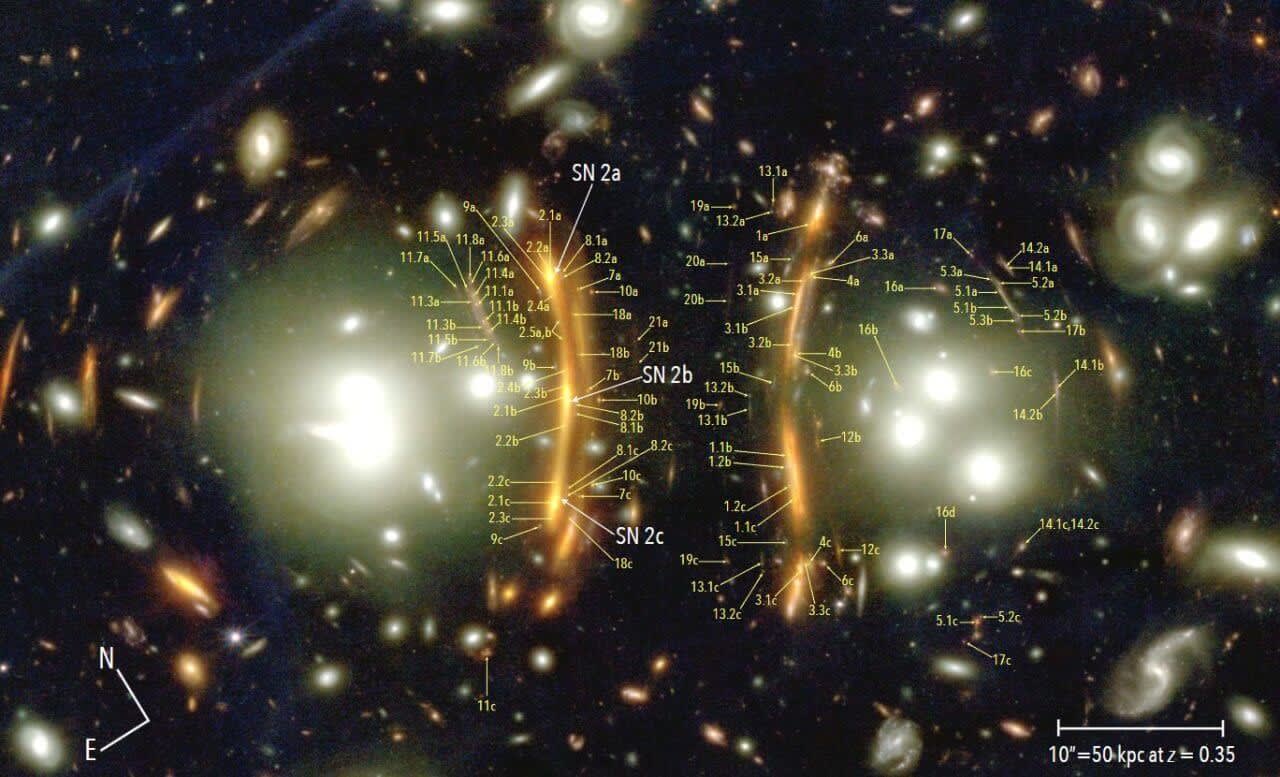

この画像に主役として写っている天体は、おおぐま座の方向約46億光年彼方(赤方偏移z=0.35)(※1)に位置する銀河団“G165(PLCK G165.7+67.0)”です。

※1.膨張する宇宙の中では、遠方の天体ほど高速で遠ざかっていくので、天体からの光が引き伸ばされてスペクトル全体が低周波側(色で言えば赤い方)にズレてしまう。この現象を赤方偏移といい、この量が大きいほど遠方の天体ということになる。110億光年より遠方にあるとされる銀河は、赤方偏移(記号z)の度合いを用いて算出されている。

“G165”は太陽の260兆倍、天の川銀河の数百倍もの質量を持つ巨大な銀河団。このため“G165”の周りには、重力レンズ効果で激しくゆがめられた銀河の像が見えていました。

|

| 図2.ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡によって撮影された銀河団“G165”。重力レンズ効果によって遠くの銀河の像を複雑に歪めている。今回の研究では、無数の像が21個の別々の天体に由来することが判明した。(Credit: Brenda L. Frye, et al.) |

研究では、“Arc 2”と名付けられた銀河の中に明るい点を発見。

観測データの分析から明らかになったのは、この明るい点がIa型超新星だということでした。

このIa型超新星は銀河“Arc 2”の中にあるので、論文中では仮の名前として“SN 2”と名付けられています。

ただ、研究チームが名付けたのは、ハッブル定数の謎解きに繋がるという“希望”を込めて“SN H0pe”という名前でした。

研究チームは、Ia型超新星“SN H0pe”は銀河“Arc 2”から、わずか5000~7000光年しか離れていないと推定しています。

このことから、おそらく“SN H0pe”は“Arc 2”の伴銀河(衛星銀河)である矮小銀河で発生したと考えられます。

地球から“SN H0pe”までの距離は約162億光年(赤方偏移z=1.78)。

“SN H0pe”は、2013年に見つかった“SN UDS10Wil”の約169億光年(赤方偏移z=1.914)に次いで、2番目に遠いIa型超新星になります。

ユニークなことに、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の画像に現れた“SN H0pe”の像は1つではありませんでした。

重力レンズ効果で像が分裂し、まるで3か所に別々の超新星があるように見えていたんですねー

像を区別するために付けられたのは、“SN 2a”、“SN 2b”、“SN 2c”という枝番。

3つの像に分裂したIa型超新星の観測記録は、2022年に初めて撮影された“AT 2022riv”に次いで2番目のことでした。

|

| 図3.Ia型超新星“SN H0pe”の3つの像の明るさを波長別にプロットした光度曲線。誤差は大きいものの、それぞれの像として観測されている光は重力レンズ効果によって異なる経路通ってきたので、明るさが変化するタイミングにズレが生じていると推定される。(Credit: Brenda L. Frye, et al.) |

重力レンズ効果の“地図”を用いたIa型超新星までの正確な距離測定

研究チームが注目したのは、今回発見された“SN H0pe”が持つこれまでにない特徴でした。

まず、“SN H0pe”は3つの像が撮影された2番目のIa型超新星です。

ただ、1番目の“AT 2022riv”と異なり、数週間の間隔をあけて合計3回撮影されていたので、短期間での明るさの変化を計測できました。

3つの像は全て同じ天体なので、本来であれば明るさの変化も同じタイミングで起こるはずです。

でも、3つの像の元となる光は重力レンズ効果によって、それぞれの光が異なる経路を通って地球に到達しているんですねー

そう、経路が違うということは距離も異なり、実際には3つの像の明るさが変化するタイミングにはズレが生じることになります。

このタイミングのズレは、光が通ってきた距離の違いを反映しています。

なので、3つの像それぞれの明るさが変化する様子を元に、重力レンズ効果の強さを精密に計算することができる訳です。

今回の研究では、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡による“G165”の詳細な観測データを元に、重力レンズ効果を受けて分裂した無数の像が、それぞれどのような天体に由来するのかも詳細に調べられています。

その結果、地球からの距離が約162億光年の“Arc 2”を中心としたグループに加え、地球からの距離が約184億光年(赤方偏移z=2.24)の別の銀河“Arc 1”を中心としたグループ。

そして、地球からの距離が約155億光年(赤方偏移z=1.65)の銀河のグループという、合計3つのグループが存在することが分かりました。

これらの銀河の距離が判明したことにより、“G165”周辺の無数の像は全部で21個の天体に由来することが明らかになりました。

こうした詳細な銀河の配置と距離に関するデータから、研究チームは“G165”による重力レンズ効果の強さに関する詳細な“地図”を作成することにも成功しています。

|

| 図4.今回の研究によって明らかにされた銀河団“G165”の質量分布の等高線。このような精密な“地図”は、将来的に超新星を観測したときに役立つ可能性がある。(Credit: Brenda L. Frye, et al.) |

その多くは、太陽の8倍以上の質量を持つ恒星が一生の最期に起こす大爆発“II型超新星”(※2)だと推定されます

ただ、研究チームでは、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の運用期間中にIa型超新星が観測される可能性もあると考えています。

これらのことから、Ia型超新星“SN H0pe”が発見された銀河団“G165”では、ジェームズウェッブ宇宙望遠鏡の観測期間中に、新たなIa型超新星を観測できる可能性があります。

さらに、詳細な重力レンズ効果の“地図”を用いれば、Ia型超新星までの距離が正確に測定でき、ハッブル定数を非常に正確に算出できる可能性もあります。

“SN H0pe”という名前は、ハッブル定数を意味する記号の“H0”と、これまでの観測では実現しなかった距離と精度でハッブル定数を測定できるという“希望(Hope)”をかけたものです。

研究チームが期待しているのは、“G165”を定期的に観測することで、ハッブル定数を絞り込めるということ。

現在の観測結果についても、詳細な研究を追加で発表するそうです。

こちらの記事もどうぞ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます