広島大学を中心とした国際研究チームは、アルマ望遠鏡を用いてかつてない規模の深宇宙探査を実施。

約100億年前の銀河で星の原材料となる分子ガスとチリを持つ銀河を特定しました。

この研究でターゲットになったのは、ハッブル宇宙望遠鏡の重点観測領域“ハッブル・ウルトラ・ディープ・フィールド”。

この領域を広範囲に観測することで、宇宙の歴史の中で最も活発に星が作られていた約100億年前の時代において、星の原材料となる分子ガスとチリの量を多数の銀河で精度良く測定することに成功しています。

この観測により、宇宙が誕生して20億年ころから現在までの銀河で、星の原材料である分子ガスの進化をより良い精度で明らかにすることができました。

さらに、研究チームが持つ銀河の3次元地図をもとにしてアルマ望遠鏡による観測データを重ね合わせることで、星の質量が小さな銀河においても分子ガスを検出することに成功。

これにより分かったのが、天の川銀河の1/10程度の小さな銀河では、星が多く誕生してもガスはそれほど減らないことでした。

そう、小さな銀河は、星の質量が大きくなればなるほどガス質量が急激に小さくなる大質量銀河とは異なる傾向を持っていたんですねー

この傾向が遠方銀河で確認されたのは初めてのこと。

このことは、宇宙にありふれた小さな銀河は大質量銀河とは異なる生成過程を持つ可能性を示唆しているようです。

つまり、星の原材料である分子ガスを調べることで、銀河がどのようにして星を誕生させて進化し、現在の宇宙を形作ったのかを明らかにすることができます。

分子ガスは電波を発するので、これまで電波望遠鏡による観測が行われてきました。

ただ、一度に多数の銀河を観測することは感度の面で難しいんですねー

なので、これまでの研究では観測対象になる銀河を可視光による観測などをもとにして事前に選別。

選別された銀河をひとつひとつを観測して調べていく手法が用いられていました。

この方法にも問題はありました、それは特に明るい銀河や分子ガスを多く持つであろう銀河に観測が偏る可能性があることでした。

アルマ望遠鏡の大型プログラムに“ASPECS(The ALMA SPECtroscopic Survey in the Hubble Ultra-Deep Field)”があります。

ハッブル宇宙望遠鏡が重点的に観測を行ってきた“ハッブル・ウルトラ・ディープ・フィールド”をアルマ望遠鏡で広範囲に観測し、事前に銀河を選別することなく、銀河の包括的な調査を可能にするものです。

アルマ望遠鏡が主に検出したのは、銀河に含まれる一酸化炭素分子が放つ電波でした。

検出した一酸化炭素分子ガスの電波を詳しく測定することで、赤方偏移を求め、天体までの距離を見積もることができます。

理由は、この時代が宇宙で最も星が活発に生まれていた時代に相当するためでした。

今回は事前のターゲット選別を行わなかったことにより、今まで大量のガスやチリを持つとは思われていなかった銀河においても、ガスとチリの存在が発見されています。

さらに分かってきたのが、星形成が活発な銀河では、星の総質量よりもガスの総質量が10倍も大きいこと。

現在の宇宙で見られる銀河は、星の方が分子ガスよりも大きな割合を占めています。

これに比べると、星形成の最盛期にある銀河は非常に大量のガスを持っていることになります。

研究チームでは、欧州南天天文台の超大型望遠鏡VLTの観測データとアルマ望遠鏡のデータを組み合わせる解析も行っていました。

星が少なく星形成も穏やかな銀河の分子ガスを調べるためでした。

個々の銀河に含まれるガスの量が少なく電波が検出できない場合でも、多くの銀河の観測データを足し合わせて電波強度を合算すれば、検出可能なレベルの信号にすることができます。

研究チームが3年前に作成していたものに3次元銀河カタログがあります。

これは、VLTに搭載されている最新の3次元分光装置“MUSE”による可視光分光データを元に、“ハッブル・ウルトラ・ディープ・フィールド”に含まれる銀河の分布を3次元的に表していました。

このカタログに掲載された銀河の位置を参照して、その位置にアルマ望遠鏡で分子ガスが検出されているかどうかにかかわらず、銀河が存在する場所のデータをすべて重ね合わせることによって、直接とらえることが難しかった分子ガスを検出することに成功しています。

過去の研究から、大型銀河は星質量が増えると分子ガスと星の質量比が大きく減少することが分かっていました。

でも、今回の研究により明らかになったのは、星質量が天の川銀河の1/10程度の小さな銀河では、ガスと星の質量比の減少が小さいこと。

つまり、大型銀河では星が多くなるほどその原料になるガス質量が急激に小さくなる一方で、小さな銀河では星が多くなってもガスはそれほど減らない傾向にあるということです。

このことが示唆しているのは、星質量が小さなありふれた存在である銀河は、大質量銀河とは異なる生成過程を持つという可能性です。

この傾向が遠方銀河で確認されるのは今回が初めてのことでした。

“ASPECS”の成果をまとめた他の論文には、ビッグバンから20億年経った頃から現在までの宇宙での分子ガス質量密度の進化を調査するものもありました。

今回、先行研究よりも高い精度で、宇宙が40億歳頃、つまり宇宙で星が最も盛んに作られていた時期に、宇宙では分子ガスが最も多く存在していて、そしてそのガスは現在までの間に約10分の1に減少している確証をつかんでいます。

宇宙初期の銀河が持つ星の原材料である分子ガスのおおよその量が分かってきました。

そこで期待されるのは、銀河はどのようにしてガスを消費して星を誕生させたのか、その過程を調べることで銀河進化のさらなる解明に向かうこと。

さらに研究チームでは、今回の研究で検出された大量の分子ガスを持つ銀河をより高空間分解で観測。

そして、ガスの運動などを分析することにより、ガスが消費され星になる手掛かりをつかむことを目指すそうです。

来年には、NASAのジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の打ち上げが予定されています。

この望遠鏡を用いた観測により、より温度が高いガスやチリを調べることができれば、初期宇宙に存在する銀河の性質を多面的に理解することができそうです。

こちらの記事もどうぞ

約100億年前の銀河で星の原材料となる分子ガスとチリを持つ銀河を特定しました。

この研究でターゲットになったのは、ハッブル宇宙望遠鏡の重点観測領域“ハッブル・ウルトラ・ディープ・フィールド”。

この領域を広範囲に観測することで、宇宙の歴史の中で最も活発に星が作られていた約100億年前の時代において、星の原材料となる分子ガスとチリの量を多数の銀河で精度良く測定することに成功しています。

この観測により、宇宙が誕生して20億年ころから現在までの銀河で、星の原材料である分子ガスの進化をより良い精度で明らかにすることができました。

さらに、研究チームが持つ銀河の3次元地図をもとにしてアルマ望遠鏡による観測データを重ね合わせることで、星の質量が小さな銀河においても分子ガスを検出することに成功。

これにより分かったのが、天の川銀河の1/10程度の小さな銀河では、星が多く誕生してもガスはそれほど減らないことでした。

そう、小さな銀河は、星の質量が大きくなればなるほどガス質量が急激に小さくなる大質量銀河とは異なる傾向を持っていたんですねー

この傾向が遠方銀河で確認されたのは初めてのこと。

このことは、宇宙にありふれた小さな銀河は大質量銀河とは異なる生成過程を持つ可能性を示唆しているようです。

星の原材料となる分子ガスを観測する

銀河にはたくさんの星々が含まれていて、その星たちは分子ガスが重力によって集まることで生まれることが分かっています。つまり、星の原材料である分子ガスを調べることで、銀河がどのようにして星を誕生させて進化し、現在の宇宙を形作ったのかを明らかにすることができます。

分子ガスは電波を発するので、これまで電波望遠鏡による観測が行われてきました。

ただ、一度に多数の銀河を観測することは感度の面で難しいんですねー

なので、これまでの研究では観測対象になる銀河を可視光による観測などをもとにして事前に選別。

選別された銀河をひとつひとつを観測して調べていく手法が用いられていました。

この方法にも問題はありました、それは特に明るい銀河や分子ガスを多く持つであろう銀河に観測が偏る可能性があることでした。

一酸化炭素分子が放つ電波の検出

今回、広島大学の研究チームは、かつてない感度を持つアルマ望遠鏡を駆使して、この問題に挑んでいます。アルマ望遠鏡の大型プログラムに“ASPECS(The ALMA SPECtroscopic Survey in the Hubble Ultra-Deep Field)”があります。

ハッブル宇宙望遠鏡が重点的に観測を行ってきた“ハッブル・ウルトラ・ディープ・フィールド”をアルマ望遠鏡で広範囲に観測し、事前に銀河を選別することなく、銀河の包括的な調査を可能にするものです。

“ハッブル・ウルトラ・ディープ・フィールド(Hubble Ultra-Deep Field)”は、宇宙望遠鏡科学研究所が行ったハッブル宇宙望遠鏡による超深宇宙領域の探査。探査領域はろ座の方向に位置し、観測は微光天体カメラ及び赤外線カメラを用いて、2003年9月24日から2004年1月16日にかけて行われた。得られた画像に映し出されていたのは、約117億光年(赤方偏移3)以上彼方の銀河が1万個以上もあり、中には約128.9億光年(赤方偏移6)から約130.6億光年(赤方偏移7)彼方の銀河もあった。

アルマ望遠鏡が主に検出したのは、銀河に含まれる一酸化炭素分子が放つ電波でした。

検出した一酸化炭素分子ガスの電波を詳しく測定することで、赤方偏移を求め、天体までの距離を見積もることができます。

膨張する宇宙の中では、遠方の天体ほど高速で遠ざかっていくので、天体からの光が引き伸ばされてスペクトル全体が低周波側(色で言えば赤い方)にズレてしまう。この現象を赤方偏移といい、この量が大きいほど遠方の天体ということになる。

これにより見えてくるのは、“ハッブル・ウルトラ・ディープ・フィールド”内に存在する銀河の3次元的な分布でした。

これにより見えてくるのは、“ハッブル・ウルトラ・ディープ・フィールド”内に存在する銀河の3次元的な分布でした。

銀河が持つ分子ガスと星の質量比

今回、焦点を定めていた銀河は、特に100億年前の宇宙(赤方偏移1.5)に存在するもの。理由は、この時代が宇宙で最も星が活発に生まれていた時代に相当するためでした。

今回は事前のターゲット選別を行わなかったことにより、今まで大量のガスやチリを持つとは思われていなかった銀河においても、ガスとチリの存在が発見されています。

さらに分かってきたのが、星形成が活発な銀河では、星の総質量よりもガスの総質量が10倍も大きいこと。

現在の宇宙で見られる銀河は、星の方が分子ガスよりも大きな割合を占めています。

これに比べると、星形成の最盛期にある銀河は非常に大量のガスを持っていることになります。

|

| “ハッブル・ウルトラ・ディープ・フィールド”を、ハッブル宇宙望遠鏡(左)とアルマ望遠鏡(右)で観測した画像。ハッブル宇宙望遠鏡では主に星の光を、アルマ望遠鏡では主に銀河に含まれる一酸化炭素分子ガスからの電波をとらえている。(Credit: STScI, Gonzalez-Lopez et al. 2020) |

|

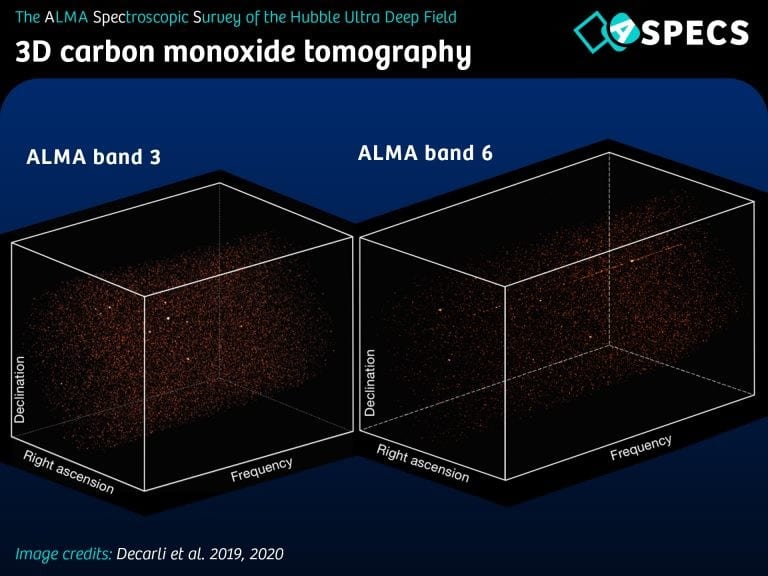

| アルマ望遠鏡バンド3(観測波長2.6~3.6㎜)とバンド6(観測波長1.1~1.4㎜)で観測した“ハッブル・ウルトラ・ディープ・フィールド”。赤方偏移を調べることで、3次元的な銀河の分布をとらえることができる。(Credit: Decarli et al. 2019, Aravena et al. 2019, 2020) |

星が少なく星形成も穏やかな銀河の分子ガスを調べるためでした。

個々の銀河に含まれるガスの量が少なく電波が検出できない場合でも、多くの銀河の観測データを足し合わせて電波強度を合算すれば、検出可能なレベルの信号にすることができます。

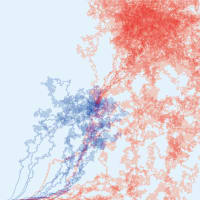

研究チームが3年前に作成していたものに3次元銀河カタログがあります。

これは、VLTに搭載されている最新の3次元分光装置“MUSE”による可視光分光データを元に、“ハッブル・ウルトラ・ディープ・フィールド”に含まれる銀河の分布を3次元的に表していました。

このカタログに掲載された銀河の位置を参照して、その位置にアルマ望遠鏡で分子ガスが検出されているかどうかにかかわらず、銀河が存在する場所のデータをすべて重ね合わせることによって、直接とらえることが難しかった分子ガスを検出することに成功しています。

|

| 銀河が存在すると分かっている場所でありながらも分子ガスが直接観測されていないアルマ望遠鏡のデータを重ね合わせることで、今まで見つからなかった微弱な分子ガスを検出することに成功している。(Credit: Inami et al. 2020) |

でも、今回の研究により明らかになったのは、星質量が天の川銀河の1/10程度の小さな銀河では、ガスと星の質量比の減少が小さいこと。

つまり、大型銀河では星が多くなるほどその原料になるガス質量が急激に小さくなる一方で、小さな銀河では星が多くなってもガスはそれほど減らない傾向にあるということです。

このことが示唆しているのは、星質量が小さなありふれた存在である銀河は、大質量銀河とは異なる生成過程を持つという可能性です。

この傾向が遠方銀河で確認されるのは今回が初めてのことでした。

“ASPECS”の成果をまとめた他の論文には、ビッグバンから20億年経った頃から現在までの宇宙での分子ガス質量密度の進化を調査するものもありました。

今回、先行研究よりも高い精度で、宇宙が40億歳頃、つまり宇宙で星が最も盛んに作られていた時期に、宇宙では分子ガスが最も多く存在していて、そしてそのガスは現在までの間に約10分の1に減少している確証をつかんでいます。

宇宙初期の銀河が持つ星の原材料である分子ガスのおおよその量が分かってきました。

そこで期待されるのは、銀河はどのようにしてガスを消費して星を誕生させたのか、その過程を調べることで銀河進化のさらなる解明に向かうこと。

さらに研究チームでは、今回の研究で検出された大量の分子ガスを持つ銀河をより高空間分解で観測。

そして、ガスの運動などを分析することにより、ガスが消費され星になる手掛かりをつかむことを目指すそうです。

来年には、NASAのジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡の打ち上げが予定されています。

この望遠鏡を用いた観測により、より温度が高いガスやチリを調べることができれば、初期宇宙に存在する銀河の性質を多面的に理解することができそうです。

こちらの記事もどうぞ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます