褐色矮星として発見された20光年彼方の天体が、木星の13倍の質量しかない“自由浮遊惑星”だという可能性が示されたんですねー

木星の200倍以上もの強さの磁場を持つことも分かっていて、“褐色矮星”と“惑星”の境にある天体で強い磁場が生成されるメカニズムの解明にも期待が集まっているようです。

恒星になれなかった天体

褐色矮星は質量が木星型惑星より大きく、赤色矮星より小さな天体で、恒星になることができない天体です。

安定した水素の核融合を起こすには質量が軽すぎて自ら光り輝くことができないんですねー

1995年に初めて観測されたときには、褐色矮星は電波を放射しないと考えられていました。

でも、2001年にアメリカ国立天文台の超大型電波干渉計VLAが褐色矮星からの強い電波放射を検出。

その強い磁気活動が明らかになって以降、一部の褐色矮星では明るいオーロラが発生することが知られています。

地球で見られるオーロラは地球磁場と太陽風との相互作用で発生します。

でも、恒星が近くに存在しない褐色矮星では、どのようにオーロラが発生するのでしょか?

木星とその衛星イオのように、褐色矮星の磁場が周囲の惑星や衛星などと相互作用して、

発生する可能性も考えられている。

強い磁場を持つ惑星状自由浮遊天体

2016年のこと、カリフォルニア工科大学の研究チームがVLAを用いて観測を実施。

すると、うお座の方向20光年彼方にある天体“SIMP J01365663+0933473(以下SIMP)”の電波が検出され、この天体が木星の200倍以上もの強い磁場を持つことが分かります。

2017年には別のグループによる研究から、“SIMP”が2億歳と若く、半径は木星の約1.2倍、質量は13倍程度と軽いこと、表面温度は摂氏約825度だと分かり、主星を持たない“惑星状自由浮遊天体”である可能性が示されます。

この木星の13倍という質量はちょうど、“巨大ガス惑星”と“褐色矮星”の定義の分かれ目として慣例的に採用される“重水素燃焼限界”にあたるものでした。

“重水素燃焼限界”とは重水素の核融合が停止する質量

さらに、この発表と同じころ、カリフォルニア工科大学の研究チームによる再観測が行われ、“SIMP”の電波のエネルギーや磁場が2016年より強まっていることが分かります。

“SIMP”は惑星質量の太陽系外惑星として初めて、電波で検出され磁場が計測された天体になる。

こうした強い磁場が検出されたことは、褐色矮星や系外惑星における磁場生成メカニズムを理解する上で大きな課題が突き付けられたことを意味します。

研究チームによれば、この“SIMP”で起こっていることを調べれば、同様のメカニズムが褐色矮星だけでなく巨大ガス惑星や岩石惑星などの系外惑星でどのように働いているのかを知る手がかりになるそうです。

さらに、オーロラ電波放射から“SIMP”を検出した手法は、主星を持たず観測困難な浮遊惑星などの系外惑星を見つける新しい手段として使えるかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ

若い恒星の集団に見つかった浮遊天体の正体は?

木星の200倍以上もの強さの磁場を持つことも分かっていて、“褐色矮星”と“惑星”の境にある天体で強い磁場が生成されるメカニズムの解明にも期待が集まっているようです。

恒星になれなかった天体

褐色矮星は質量が木星型惑星より大きく、赤色矮星より小さな天体で、恒星になることができない天体です。

安定した水素の核融合を起こすには質量が軽すぎて自ら光り輝くことができないんですねー

1995年に初めて観測されたときには、褐色矮星は電波を放射しないと考えられていました。

でも、2001年にアメリカ国立天文台の超大型電波干渉計VLAが褐色矮星からの強い電波放射を検出。

その強い磁気活動が明らかになって以降、一部の褐色矮星では明るいオーロラが発生することが知られています。

地球で見られるオーロラは地球磁場と太陽風との相互作用で発生します。

でも、恒星が近くに存在しない褐色矮星では、どのようにオーロラが発生するのでしょか?

木星とその衛星イオのように、褐色矮星の磁場が周囲の惑星や衛星などと相互作用して、

発生する可能性も考えられている。

強い磁場を持つ惑星状自由浮遊天体

2016年のこと、カリフォルニア工科大学の研究チームがVLAを用いて観測を実施。

すると、うお座の方向20光年彼方にある天体“SIMP J01365663+0933473(以下SIMP)”の電波が検出され、この天体が木星の200倍以上もの強い磁場を持つことが分かります。

2017年には別のグループによる研究から、“SIMP”が2億歳と若く、半径は木星の約1.2倍、質量は13倍程度と軽いこと、表面温度は摂氏約825度だと分かり、主星を持たない“惑星状自由浮遊天体”である可能性が示されます。

この木星の13倍という質量はちょうど、“巨大ガス惑星”と“褐色矮星”の定義の分かれ目として慣例的に採用される“重水素燃焼限界”にあたるものでした。

“重水素燃焼限界”とは重水素の核融合が停止する質量

さらに、この発表と同じころ、カリフォルニア工科大学の研究チームによる再観測が行われ、“SIMP”の電波のエネルギーや磁場が2016年より強まっていることが分かります。

“SIMP”は惑星質量の太陽系外惑星として初めて、電波で検出され磁場が計測された天体になる。

こうした強い磁場が検出されたことは、褐色矮星や系外惑星における磁場生成メカニズムを理解する上で大きな課題が突き付けられたことを意味します。

研究チームによれば、この“SIMP”で起こっていることを調べれば、同様のメカニズムが褐色矮星だけでなく巨大ガス惑星や岩石惑星などの系外惑星でどのように働いているのかを知る手がかりになるそうです。

さらに、オーロラ電波放射から“SIMP”を検出した手法は、主星を持たず観測困難な浮遊惑星などの系外惑星を見つける新しい手段として使えるかもしれませんね。

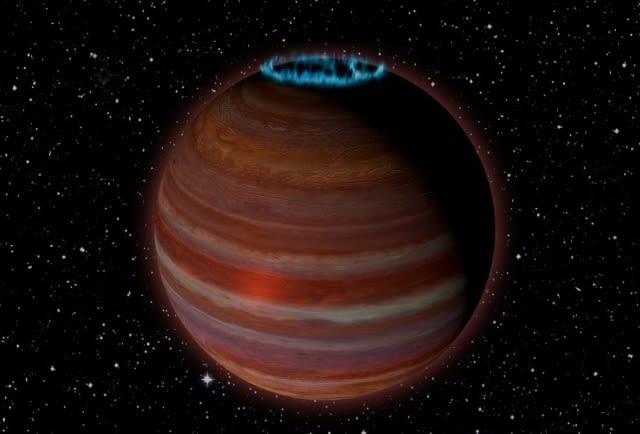

|

| 浮遊惑星SIMP J01365663+0933473(イメージ図) |

こちらの記事もどうぞ

若い恒星の集団に見つかった浮遊天体の正体は?

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます