8月21日(火)

三俣蓮華岳に朝日が差しています。

今日も良い天気です。

しかし、午後からは雲が出て雨の予報なのです。

三俣蓮華岳は、双六岳を経由して槍ヶ岳方面、黒部五郎岳を経由して立山・剱岳方面、さらに、鷲羽岳を経由して白馬岳へと三方向の中心となっています。

そして、黒部川の源流部となる雲の平や高天原などの高層湿原が広がっています。

5:20分、三ツ俣山荘を出発します。

今日は烏帽子小屋まで歩けたらと思っています。

コースタイムでは10時間を超すコースです。

午後から雨の予報では急がざるを得ません。

三俣山荘です。

まずは目の前に聳える鷲羽山の山頂を目指します。

鷲羽岳には1時間で登ることが出来ました。

まずは順調な滑り出しです。

目の前には次の目標となる水晶岳が聳えています。

そして遠くには富士山も見えています。

いつも天に突き刺さっているような槍が岳です。

ワリモ岳の山頂はよく分からないうちに通り過ぎてしまいました。

足の方は快調に動いています。

左手に広がる雲の平を見ながら機会があればぜひ足を踏み入れたいと思いました。

何といっても黒部川の源流部です。

とても魅力的な場所だと思います。

7:40分、水晶小屋に到着です。

標準のコースタイムより早いので一安心です。

小屋の前にあるベンチにザックを置いて水だけ持って水晶岳を往復します。

30分ほど歩いて水晶岳の山頂です。

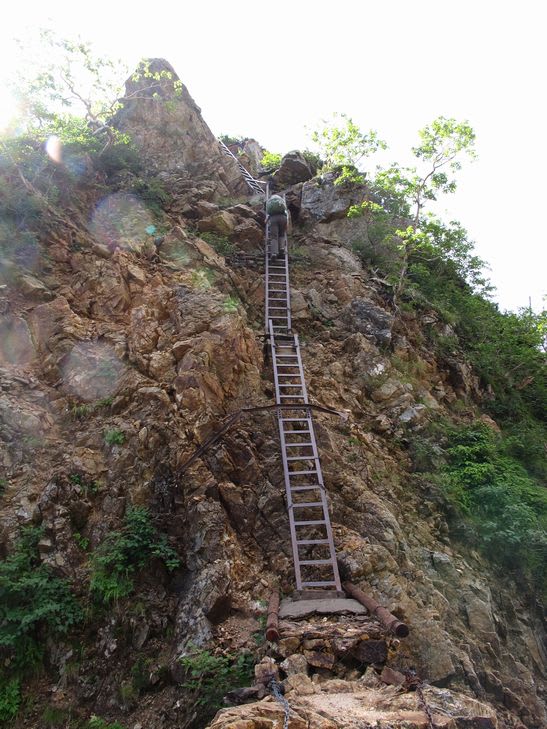

途中1個所梯子場があります。

山頂部は岩だらけですので、十分に気を付けて登りました。

山頂標識の右に見えるのが黒部五郎岳です。

この山頂は360度の眺望が欲しいままに見ることができます。

正面に見えるのが赤牛岳です。

左手の奥には立山や剱岳も見えています。

後ろを振り返ると三俣蓮華岳や双六岳、一番奥には笠ヶ岳が見えています。

山頂で休んでいる大学生らしいグループがいました。

こちらを向いている女性がリーダーのようです。

「8時まで休憩するよ」などといってますが、メンバーの男性から「いま、8時10分です」と突っ込まれています。

あわてて「9時まで休憩!」と言い直しています。

とっても、微笑ましく、思わず横で笑ってしまいました。

水晶岳の山頂で5分ほど休んで慌ただしく水晶小屋へ戻ります。

一度歩いた道は愛着があります。

思わず後ろを振り返り、水晶岳の姿を目に焼き付けます。

チシマギキョウが咲いていました。

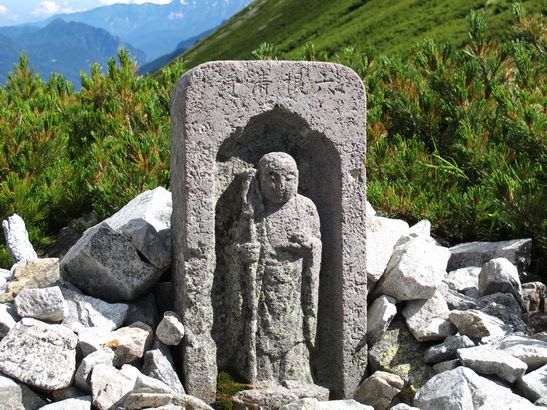

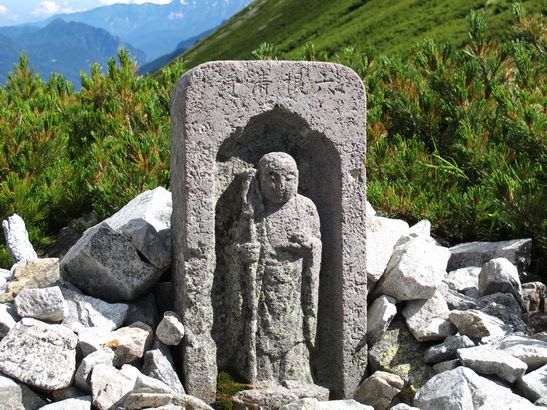

水晶小屋の手前に小さな石仏が安置してありました。

思わず手を合わせて、これから下山までの無事を祈りました。

8:40分、再度、水晶小屋に戻ってきました。

ここで少し休憩を取ります。

ここまでかなりのペースで歩いてきましたので軽食を取って休みます。

小屋で缶ジュース(3百円)を買います。

目の前にはこれから歩いていく野口五郎岳らしい山が見えています。

目の前には赤茶けた岩肌の急な尾根がズーッと下まで見えています。

水晶小屋からはこの斜面を降らなければいけません。

そして、降った分だけまた登り返さなければ行けません。

15分ほど休んでこの急な細い尾根を降ります。

登り返してから振り返ると、この赤茶けた斜面の一番上に水晶小屋が見えていました。

9:25分、東沢乗越に到着です。

ここには若い女性が2人休んでいました。

お湯を沸かしてノンビリしています。

お地蔵さんがいました。

私は挨拶をしただけで先へ進みます。

ここから見た槍ヶ岳です。

手前にある赤い地肌の山が硫黄岳でしょうか。

ここから先は岩が累々と折り重なった道でした。

こういう道は大好きです。

ポンポン飛ぶようにして歩きます。

9:55分、ちょっと疲れたので休む場所を探していました。

丁度いい日陰があったので岩陰で休みます。

素路と、「こんにちは!」と声が掛かります。

よく見ると、私が休もうと思った直ぐ横の岩陰で休んでいる男性がいます。

挨拶をしてちょっと話し込んでしまいました。

私より少し年上の男性です。

烏帽子小屋から歩いてきたようです。

今日は三俣山荘まで歩くといいますので、ちょうど私とは反対のコースを歩くようです。

しかし、鷲羽岳は山頂へ行かずに岩苔乗越から鷲羽岳の山腹をトラバースするコースを使うといいます。

私は、初めてですのでできるだけ山頂部を繋いで歩いてきましたが、そういうルートもあるようです。

さて、この男性とは10分ほど話して別れました。

目の前に標柱が見えてきました。

真砂岳分岐の標識でした。10:25分でした。

ここからは野口五郎岳に向かって緩やかな登山道を歩きます。

ザラザラな道をゆっくり登っていきます。

途中で、野口五郎岳の山頂へ向かう道とそのままトラバースして野口五郎小屋へ向かう分岐があります。

私は迷わず山頂へ向かう道を登ります。

11:00分、野口五郎岳の山頂に到着です。

ここまで来てホット一息つけました。

天気は今のところ崩れるような様子はありません。

この山頂から野口五郎小屋までは10分ほどでしょう。

すぐ目の下に小屋の青い屋根が見えています。

今日も暑いので水をかなり消費しています。

野口五郎小屋で水を買おうと思い寄ります。

小屋に向かって降る階段が綺麗に掃除されています。

小屋前の広場も刷毛目が綺麗に付けられています。

11:10分、小屋を覗くと小屋の人達がちょうど昼食中でした。

水を1リットル買って、さらにコーラを1本もらいます。

小屋の玄関先に座り込んで行動食を食べながらコーラを飲みます。

疲れてくるとコーラを飲みたくなるのは何故なのか?不思議ですね。

野口五郎小屋から烏帽子小屋までは2時間30分の行程です。

天気は良いので20分ほど休みました。

ここからは三ツ岳まで軽い登りがあります。

そこまで50分位で着くことができました。

あとは烏帽子小屋のある尾根に向かって降るだけです。

目の下には高瀬ダム湖の緑色の水が光っています。

立山が少し近くなってきました。

ここから一気に尾根を降ります。

途中で団体のツァーが登ってきます。

この場所で会うということは野口五郎小屋泊まりでしょうか?

それにしてはノンビリと歩いています。

雲が出てきたので雨の心配があります。

私は、雨に当たりたくないので烏帽子小屋目指して飛ばします。

下から走って登ってくる人がいます。

何も持たないで走ってきます。

私はツァー客が忘れ物をして烏帽子小屋に人が追いかけてきたのだと思いました。

(あとで聞いたところ、この人は毎日趣味で走っているといいます。)

13:25分、やれやれ、烏帽子小屋に到着です。

雨に当たらずこの小屋に来ることができました。

ホット、一安心です!

今日はあまり休まずに歩き通しました。

約8時間で三俣山荘から烏帽子小屋まで歩くことができました。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

この夜に烏帽子小屋に泊まった人は16人~17人です。

母親と娘さん、父親と息子さん、70歳を越えたご姉妹、

舟窪小屋から歩いてきた男性が2人に女性が1人、

同じテーブルに座っていろいろな話をしました。

舟窪小屋から歩いてきた男性の一人は、きょう歩いたコースで

北アルプス全山を縦走したといいます。

また、70歳を越えた女性の姉は、高校生時代に山小屋でアルバイトを

したことがあり、この経験が社会に出てからとても役に立ったと話してくれます。

まったく初対面同士での話ですが、とてもいい時間を過ごすことができました。

こういった時間を持つことができるのも、山の持っている魅力の一つですね。

三俣蓮華岳に朝日が差しています。

今日も良い天気です。

しかし、午後からは雲が出て雨の予報なのです。

三俣蓮華岳は、双六岳を経由して槍ヶ岳方面、黒部五郎岳を経由して立山・剱岳方面、さらに、鷲羽岳を経由して白馬岳へと三方向の中心となっています。

そして、黒部川の源流部となる雲の平や高天原などの高層湿原が広がっています。

5:20分、三ツ俣山荘を出発します。

今日は烏帽子小屋まで歩けたらと思っています。

コースタイムでは10時間を超すコースです。

午後から雨の予報では急がざるを得ません。

三俣山荘です。

まずは目の前に聳える鷲羽山の山頂を目指します。

鷲羽岳には1時間で登ることが出来ました。

まずは順調な滑り出しです。

目の前には次の目標となる水晶岳が聳えています。

そして遠くには富士山も見えています。

いつも天に突き刺さっているような槍が岳です。

ワリモ岳の山頂はよく分からないうちに通り過ぎてしまいました。

足の方は快調に動いています。

左手に広がる雲の平を見ながら機会があればぜひ足を踏み入れたいと思いました。

何といっても黒部川の源流部です。

とても魅力的な場所だと思います。

7:40分、水晶小屋に到着です。

標準のコースタイムより早いので一安心です。

小屋の前にあるベンチにザックを置いて水だけ持って水晶岳を往復します。

30分ほど歩いて水晶岳の山頂です。

途中1個所梯子場があります。

山頂部は岩だらけですので、十分に気を付けて登りました。

山頂標識の右に見えるのが黒部五郎岳です。

この山頂は360度の眺望が欲しいままに見ることができます。

正面に見えるのが赤牛岳です。

左手の奥には立山や剱岳も見えています。

後ろを振り返ると三俣蓮華岳や双六岳、一番奥には笠ヶ岳が見えています。

山頂で休んでいる大学生らしいグループがいました。

こちらを向いている女性がリーダーのようです。

「8時まで休憩するよ」などといってますが、メンバーの男性から「いま、8時10分です」と突っ込まれています。

あわてて「9時まで休憩!」と言い直しています。

とっても、微笑ましく、思わず横で笑ってしまいました。

水晶岳の山頂で5分ほど休んで慌ただしく水晶小屋へ戻ります。

一度歩いた道は愛着があります。

思わず後ろを振り返り、水晶岳の姿を目に焼き付けます。

チシマギキョウが咲いていました。

水晶小屋の手前に小さな石仏が安置してありました。

思わず手を合わせて、これから下山までの無事を祈りました。

8:40分、再度、水晶小屋に戻ってきました。

ここで少し休憩を取ります。

ここまでかなりのペースで歩いてきましたので軽食を取って休みます。

小屋で缶ジュース(3百円)を買います。

目の前にはこれから歩いていく野口五郎岳らしい山が見えています。

目の前には赤茶けた岩肌の急な尾根がズーッと下まで見えています。

水晶小屋からはこの斜面を降らなければいけません。

そして、降った分だけまた登り返さなければ行けません。

15分ほど休んでこの急な細い尾根を降ります。

登り返してから振り返ると、この赤茶けた斜面の一番上に水晶小屋が見えていました。

9:25分、東沢乗越に到着です。

ここには若い女性が2人休んでいました。

お湯を沸かしてノンビリしています。

お地蔵さんがいました。

私は挨拶をしただけで先へ進みます。

ここから見た槍ヶ岳です。

手前にある赤い地肌の山が硫黄岳でしょうか。

ここから先は岩が累々と折り重なった道でした。

こういう道は大好きです。

ポンポン飛ぶようにして歩きます。

9:55分、ちょっと疲れたので休む場所を探していました。

丁度いい日陰があったので岩陰で休みます。

素路と、「こんにちは!」と声が掛かります。

よく見ると、私が休もうと思った直ぐ横の岩陰で休んでいる男性がいます。

挨拶をしてちょっと話し込んでしまいました。

私より少し年上の男性です。

烏帽子小屋から歩いてきたようです。

今日は三俣山荘まで歩くといいますので、ちょうど私とは反対のコースを歩くようです。

しかし、鷲羽岳は山頂へ行かずに岩苔乗越から鷲羽岳の山腹をトラバースするコースを使うといいます。

私は、初めてですのでできるだけ山頂部を繋いで歩いてきましたが、そういうルートもあるようです。

さて、この男性とは10分ほど話して別れました。

目の前に標柱が見えてきました。

真砂岳分岐の標識でした。10:25分でした。

ここからは野口五郎岳に向かって緩やかな登山道を歩きます。

ザラザラな道をゆっくり登っていきます。

途中で、野口五郎岳の山頂へ向かう道とそのままトラバースして野口五郎小屋へ向かう分岐があります。

私は迷わず山頂へ向かう道を登ります。

11:00分、野口五郎岳の山頂に到着です。

ここまで来てホット一息つけました。

天気は今のところ崩れるような様子はありません。

この山頂から野口五郎小屋までは10分ほどでしょう。

すぐ目の下に小屋の青い屋根が見えています。

今日も暑いので水をかなり消費しています。

野口五郎小屋で水を買おうと思い寄ります。

小屋に向かって降る階段が綺麗に掃除されています。

小屋前の広場も刷毛目が綺麗に付けられています。

11:10分、小屋を覗くと小屋の人達がちょうど昼食中でした。

水を1リットル買って、さらにコーラを1本もらいます。

小屋の玄関先に座り込んで行動食を食べながらコーラを飲みます。

疲れてくるとコーラを飲みたくなるのは何故なのか?不思議ですね。

野口五郎小屋から烏帽子小屋までは2時間30分の行程です。

天気は良いので20分ほど休みました。

ここからは三ツ岳まで軽い登りがあります。

そこまで50分位で着くことができました。

あとは烏帽子小屋のある尾根に向かって降るだけです。

目の下には高瀬ダム湖の緑色の水が光っています。

立山が少し近くなってきました。

ここから一気に尾根を降ります。

途中で団体のツァーが登ってきます。

この場所で会うということは野口五郎小屋泊まりでしょうか?

それにしてはノンビリと歩いています。

雲が出てきたので雨の心配があります。

私は、雨に当たりたくないので烏帽子小屋目指して飛ばします。

下から走って登ってくる人がいます。

何も持たないで走ってきます。

私はツァー客が忘れ物をして烏帽子小屋に人が追いかけてきたのだと思いました。

(あとで聞いたところ、この人は毎日趣味で走っているといいます。)

13:25分、やれやれ、烏帽子小屋に到着です。

雨に当たらずこの小屋に来ることができました。

ホット、一安心です!

今日はあまり休まずに歩き通しました。

約8時間で三俣山荘から烏帽子小屋まで歩くことができました。

☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★

この夜に烏帽子小屋に泊まった人は16人~17人です。

母親と娘さん、父親と息子さん、70歳を越えたご姉妹、

舟窪小屋から歩いてきた男性が2人に女性が1人、

同じテーブルに座っていろいろな話をしました。

舟窪小屋から歩いてきた男性の一人は、きょう歩いたコースで

北アルプス全山を縦走したといいます。

また、70歳を越えた女性の姉は、高校生時代に山小屋でアルバイトを

したことがあり、この経験が社会に出てからとても役に立ったと話してくれます。

まったく初対面同士での話ですが、とてもいい時間を過ごすことができました。

こういった時間を持つことができるのも、山の持っている魅力の一つですね。