富士フイルム、武田子会社買収へ 2000億円規模

再生医療や創薬を強化

2016/11/3 2:00 日経新聞

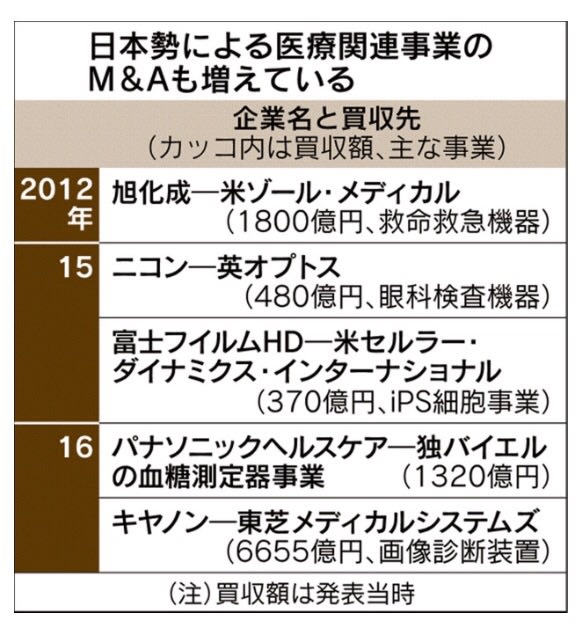

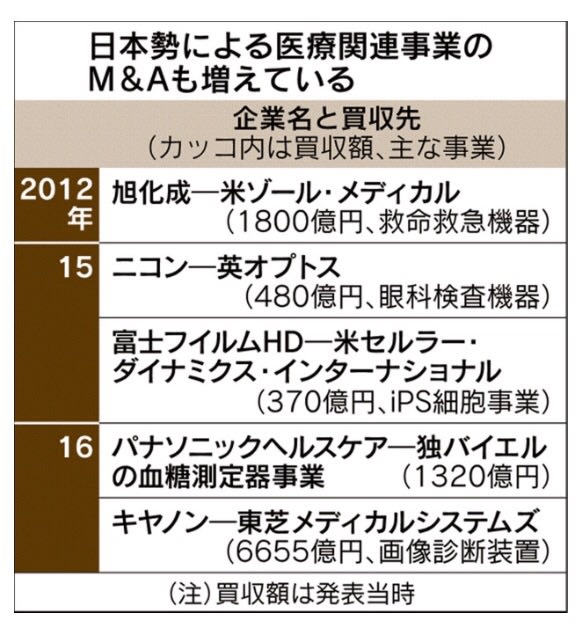

富士フイルムホールディングスは武田薬品工業傘下の試薬大手、和光純薬工業を買収する。買収総額は2千億円規模になる見通しで、武田と最終調整に入った。和光が持つ再生医療の研究開発に必要な技術などを取り込み、機器や創薬とともに医療事業を広げる。先進国の高齢化で先端医療分野は高い成長が見込める。M&A(合併・買収)による事業の争奪戦が激しくなってきた。

武田は和光の株式の約7割を持つ。10月に実施した最終入札には富士フイルムと日立製作所子会社の日立化成、米投資ファンドのカーライル・グループの3陣営が応札していた。

富士フイルムの提示額は日立化成が応札にあたってあらかじめ定めた上限額を上回り、最高額になった。武田側は優先交渉先を富士フイルムとする方針を関係先に伝え始めた。月内にも基本合意し、2016年度中の手続き完了をめざす。

和光は研究用試薬の国内最大手で、2015年度の売上高は約800億円。難病治療のカギを握る胚性幹細胞(ES細胞)やiPS細胞の培養に使う試薬など有望技術を持っており、医療事業の強化を狙う企業や海外投資ファンドなどが関心を寄せていた。

富士フイルムは既に和光株の10%弱を持つ第2位株主。武田は提示額に加え、富士フイルムと和光が技術協力したり、医薬品の販路を相互利用したりすることなどで相乗効果を引き出しやすいと判断した。

富士フイルムはX線画像診断装置や内視鏡など医療機器に強みを発揮してきたが、中堅製薬会社の富山化学工業や米再生医療ベンチャーを相次ぎ買収するなど医療分野の事業領域を広げている。今回の買収で和光のノウハウを生かした創薬やがん診断、新興国の検査薬市場開拓も進められるとみている。

主力の事務機やデジタルカメラは市場成長が見込みにくい。富士フイルムのヘルスケア部門の売上高(16年3月期)は約4200億円で全体の2割近くを占める。今春、東芝メディカルシステムズの買収戦でキヤノンに競り負けたが、1兆円事業をめざしてM&Aの新たな機会を狙っていた。

大型新薬開発への回帰を進める武田は非中核事業を見直し、事業選別を急いでいる。現在カナダ製薬大手の胃腸薬事業を巡り1兆円規模の買収交渉を進めている。15年末には英製薬大手への呼吸器薬事業売却を決めた。売却で得た資金を有望な候補薬を持つ企業の買収や研究開発に充てる。

世界の医薬品大手では大型M&Aが相次いでいる。米医薬大手ファイザーは8月、米バイオ医薬大手を買収すると発表。がん治療薬に集中するため140億ドル(約1兆4500億円)を投じる。テルモも10月、米アボット・ラボラトリーズなどから血管治療機器の事業の一部を買収することで基本合意した。

再生医療や創薬を強化

2016/11/3 2:00 日経新聞

富士フイルムホールディングスは武田薬品工業傘下の試薬大手、和光純薬工業を買収する。買収総額は2千億円規模になる見通しで、武田と最終調整に入った。和光が持つ再生医療の研究開発に必要な技術などを取り込み、機器や創薬とともに医療事業を広げる。先進国の高齢化で先端医療分野は高い成長が見込める。M&A(合併・買収)による事業の争奪戦が激しくなってきた。

武田は和光の株式の約7割を持つ。10月に実施した最終入札には富士フイルムと日立製作所子会社の日立化成、米投資ファンドのカーライル・グループの3陣営が応札していた。

富士フイルムの提示額は日立化成が応札にあたってあらかじめ定めた上限額を上回り、最高額になった。武田側は優先交渉先を富士フイルムとする方針を関係先に伝え始めた。月内にも基本合意し、2016年度中の手続き完了をめざす。

和光は研究用試薬の国内最大手で、2015年度の売上高は約800億円。難病治療のカギを握る胚性幹細胞(ES細胞)やiPS細胞の培養に使う試薬など有望技術を持っており、医療事業の強化を狙う企業や海外投資ファンドなどが関心を寄せていた。

富士フイルムは既に和光株の10%弱を持つ第2位株主。武田は提示額に加え、富士フイルムと和光が技術協力したり、医薬品の販路を相互利用したりすることなどで相乗効果を引き出しやすいと判断した。

富士フイルムはX線画像診断装置や内視鏡など医療機器に強みを発揮してきたが、中堅製薬会社の富山化学工業や米再生医療ベンチャーを相次ぎ買収するなど医療分野の事業領域を広げている。今回の買収で和光のノウハウを生かした創薬やがん診断、新興国の検査薬市場開拓も進められるとみている。

主力の事務機やデジタルカメラは市場成長が見込みにくい。富士フイルムのヘルスケア部門の売上高(16年3月期)は約4200億円で全体の2割近くを占める。今春、東芝メディカルシステムズの買収戦でキヤノンに競り負けたが、1兆円事業をめざしてM&Aの新たな機会を狙っていた。

大型新薬開発への回帰を進める武田は非中核事業を見直し、事業選別を急いでいる。現在カナダ製薬大手の胃腸薬事業を巡り1兆円規模の買収交渉を進めている。15年末には英製薬大手への呼吸器薬事業売却を決めた。売却で得た資金を有望な候補薬を持つ企業の買収や研究開発に充てる。

世界の医薬品大手では大型M&Aが相次いでいる。米医薬大手ファイザーは8月、米バイオ医薬大手を買収すると発表。がん治療薬に集中するため140億ドル(約1兆4500億円)を投じる。テルモも10月、米アボット・ラボラトリーズなどから血管治療機器の事業の一部を買収することで基本合意した。