先日は、武蔵野線西船橋で総武線に乗り換えて、ここ↓へ。

目的地は、ここ↓。亀戸天神社。

平安時代の貴族、学者、漢詩人、政治家で、

学問の神様とも言われる菅原道真を祀っています。

通称は亀戸天神、亀戸天満宮または東宰府天満宮。

正保年間(1644年 - 1647 年)、

菅原道真の末裔であった

九州の太宰府天満宮の神官、菅原大鳥居信祐は、

天神信仰を広めるため社殿建立の志をもち、

諸国を巡りました。

1661年、(寛文元年)、

江戸の本所亀戸村にたどり着き、

元々あった天神の小祠に

道真ゆかりの飛梅で彫った

天神像を奉祀したのが始まりとされています。

亀戸天神の境内には、

道真が好んだ梅が300本以上植えられており、

春になると、「梅まつり」が開催されます。

今年は3月3日まで。

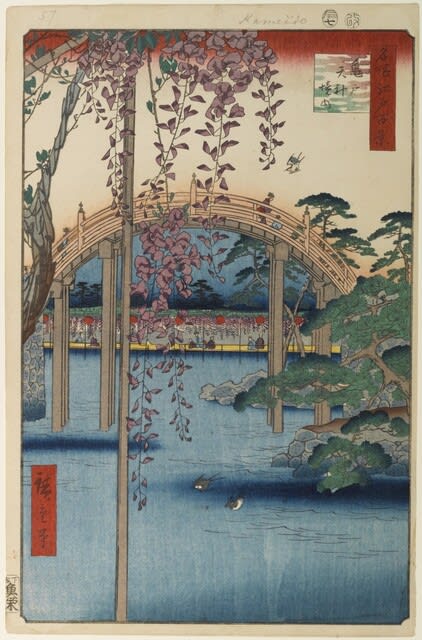

入ってすぐ、太鼓橋の男橋。

池と橋を人の一生に見立てた「三世一念の理」に基づき、

この橋は過去を表します。

上に立つと、スカイツリーが見えます。

藤棚。

4月下旬時から5月初旬にかけて、

藤まつりが行われ。

境内の藤が一斉に開花し、神社中が藤色に染まります。

太鼓橋の上から一面の藤棚を

上から見下ろすことができます。

江戸時代から亀戸の藤と呼ばれた藤の名所でした。

秋には菊まつりが行われます。

道真は、梅と共に菊の花を数々の和歌を詠みました。

太鼓橋の女橋。

この橋は希望の未来を表します。

太鼓橋は歌川広重の『名所江戸百景』シリーズの

「亀戸天神境内」にも描かれています。

北斎『諸国名橋奇覧』の「かめゐど天神たいこはし」にも。

本殿。

境内には、いろいろな石碑や社があります。

↓亀井戸跡。

「かめいど」の語源。

↓筆塚。

道真公は、

空海と小野道風とに並ぶ能書家といわれたことに因み

「書道の神」と仰がれておりました。

そのことから、「筆塚祭」には書道上達、

学問の向上を願う人々が、

使い古した筆を納め、

一層の上達を祈願します。

↓松尾芭蕉句碑。

晩年深川に住まいを構え、庭に芭蕉を植えたところから、

芭蕉庵と称し俳号を芭蕉と称しました。

しばらくは花の上なる月夜哉

芭蕉が吉野へ旅した時、

満開の桜とその上に浮かぶ月を詠んだ句と言われます。

↓花園社。

道真の妻である島田宣来子および14人の子供を祀ります。

安産、子宝、育児、立身出世の守護神として信仰されています。

↓弁天社。

1665年(寛文5 年)、

太宰府天満宮の心字池の近くに

「志賀社」というお社(やしろ)があり、

このお社は海など広く水をお守りする神でした。

この太宰府天満宮心字池畔の志賀社をここに勧請。

その後、亀戸天神の心字池を上野不忍池に見立て、

この社を「弁天堂」と呼んだことから、

七福神の1 つである弁才天として信仰されるようになりました。

↓琴柱灯籠(ことじどうろう) 。

柔らかな曲線の脚で支えられた灯篭。

この名前は、琴の弦を支える

琴柱の形に似ていることに由来します。

↓太助灯籠。

塩原太助が1781年に石灯篭二基を奉納したもの。

塩原太助は江戸時代の中期から後期にかけて、

今の両国本所相生町で薪炭商を営み、

一代で富を築き、

その豊富な私財を道路の改修や土木工事など

庶民のために投じたことから、

義人としての評判を得ました。

↓御嶽神社(みたけじんじゃ) 。

道真の教学上の師である

延暦寺第十三代座主、法性坊尊意僧正を祀ります。

火災除、雷除、商売繁盛、開運の神様です。

↓五歳菅公像。

昭和52年の道真公神忌1075大祭記念とし奉納され、

台座には5歳の時庭園の紅梅を詠まれた和歌を刻してあります。

美しや紅の色なる梅の花あこが顔にもつけたくぞある

↓神牛座像。

903年(延喜3 年)、道真が亡くなった時、

遺体を乗せた車を引く黒牛が、歩みを止めて動かなくなり、

その場所を墓所と定めたと言われています。

その後、その場所に社殿を建立し、

御霊を祀ったことが太宰府天満宮の起源で、

その年も乙丑年でした。

道真は丑年生まれ。

また、道真が京都から大宰府へ下向中、

白牛によって難から逃れることができた

という故事が伝えられており、

道真と牛との縁は深いものがあります。

神牛座像は1961年(昭和36年)、

鎮座三百年祭時に社殿の復興とともに奉納されました。

神牛に触ることにより病気を治し、

知恵を得るといわれており、

牛は天神の神使(みつかわしめ)として信仰されています。

参拝の方々が触れた部分が光っています。

↓紅梅殿。

菅原道真公が左遷され、九州に旅立つ時、

京都の紅梅殿の庭に、日頃可愛がっていた梅を見て、

東風(こち)吹かば匂いおこせよ梅の花

あるじなしとて春なわすれそ

と詠った和歌は有名で、

菅公を慕って飛んできたと言われるのが飛梅(とびうめ)。

紅梅殿は「飛梅」の実生(みしょう)をお祀りしたお社です。

梅が香る2月25日にお祭りを執り行い、

毎年大宰府から紅白の梅が奉納され、

学校などの公共施設に寄贈しています。

↓池のカメ。

学問の神である菅原道真を祀っているため、

毎年、受験生が合格祈願に訪ずれ、

その中には合格のお礼として本社を再び訪れ、

池にカメを放流していく人が多くいます。

そういうきまりがある訳ではなく、

亀戸という地名や池があることなどから

この行いが自然に広まったようです。

その結果、現在のように

カメが多数棲息するようになりました。

最後に、境内で咲き誇る梅の写真を。