先日、ここへ。

地下鉄を出ると、いきなりの緑。

東京タワーの近くです。

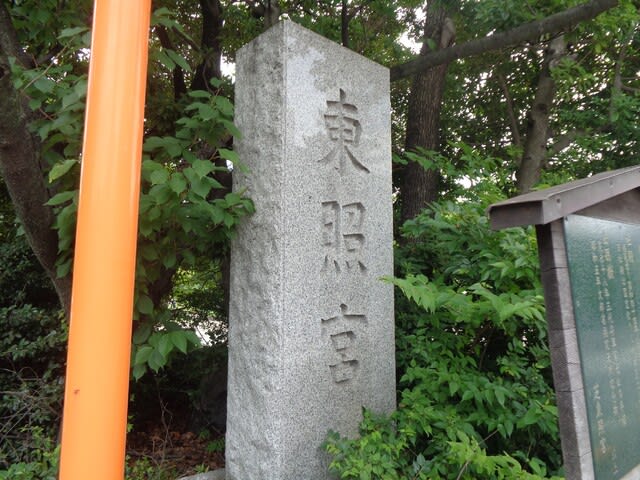

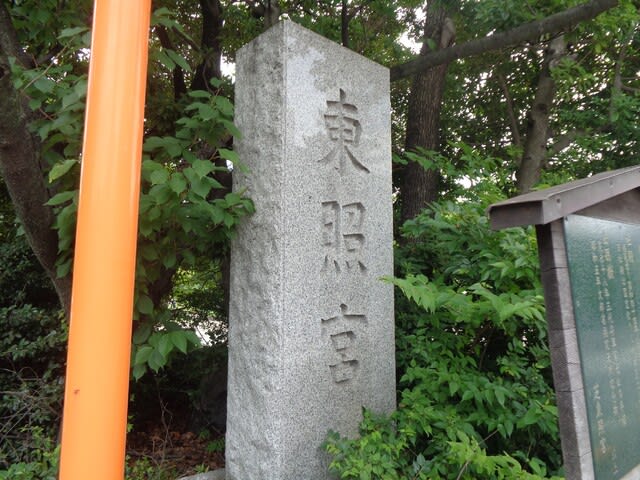

ここにも東照宮があります。

芝東照宮は、元は家康を祀る増上寺安国殿でしたが、

神仏分離令の折に独立し神社化されたものです。

その増上寺に行ってきました。

なにしろ、以前に、一度しか行ったことがありません。

その「一度」も

蜷川幸雄のギリシャ悲劇「王女メディア」の観劇のため。

当時、新宿の花園神社や本願寺などを使って演劇をするのがはやりでした。

増上寺の少し手前、木造仁王像。

増上寺。

浄土宗の七大本山の一つ。

9世紀、空海の弟子・宗叡が武蔵国貝塚

(現・千代田区麹町および紀尾井町あたり)に建立した

光明寺が前身といいます。

その後、増上寺は、明徳四年(1393年)、

浄土宗第八祖酉誉聖聰(ゆうよしょうそう)上人によって開かれました。

関東における浄土宗教学の殿堂として

宗門の発展に寄与。

貝塚から、一時日比谷へ移った増上寺は、

江戸城の拡張に伴い、

慶長3年(1598年)、

家康によって現在地の芝へ移されました。

風水学的には、寛永寺を江戸の鬼門である上野に配し、

裏鬼門の芝の抑えに増上寺を移したものと考えられています。

山号は三縁山(さんえんざん)。

境内の図。

三解脱門

増上寺の表の顔。

東京都内有数の古い建造物であり

東日本最大級を誇るこの門は、

中門にあたり(表門は大門↓)、

煩悩から解脱した覚りを開くための

三種の修行「空門」「無相門」「無願門」の三門を三解脱門といい、

この門をくぐると、念仏を称えて阿弥陀様と親しく近しい縁を結び、

「むさぼり、いかり、おろかさ」といった煩悩から解脱すると言われています。

国の重要文化財に指定されています。

三門をくぐり、煩悩を解脱して、大殿へと向かうと、

ご本尊である阿弥陀仏が鎮座し、

大門から大殿本堂に至る道程は、

穢土(えど・我々の世界)から極楽浄土に至る世界を表しています。

大門から三門・・約108間。三門をくぐり108の煩悩から解脱します。

三門から大殿・・距離にして約48間。阿弥陀仏の48願。

参道から大殿前に至る階段・・18段。阿弥陀仏の本願、第18願。

大殿に登る階段・・25菩薩を表し、25段の階段となっています。

水盤舎

もと清揚院殿(家光公三男・綱重)の御霊屋にあったもの。

徳川家霊廟建造物として現存する数少ない遺構のひとつです。

昭和53年、現在地に移築されました。

鐘楼堂(しょうろうどう)

寛永10年(1633)年の建立ですが、

現在の鐘楼堂ほ戦後に再建されたものです。

鐘楼堂に収められている大梵鐘は、

江戸三大名鐘の一つに数えられています。

朝と夕べ、2回撞く鐘の音は、時を告げるだけではなく、

人を惑わす108の煩悩を浄化し、

人々の心を深い安らぎへと導く6度の誘いでもあります。

江戸時代の川柳には

「今鳴るは芝(増上寺) か上野(寛永寺) か浅草(浅草寺) か」

「江戸七分ほどは聞こえる芝の鐘」

「西国の果てまで響く芝の鐘」

等と謳われ、庶民に親しまれました。

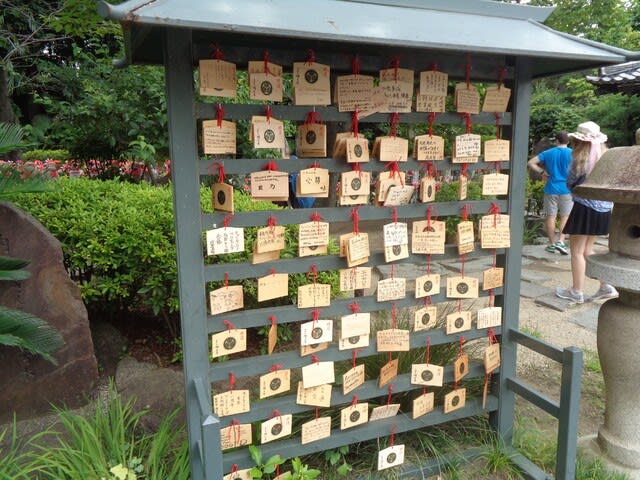

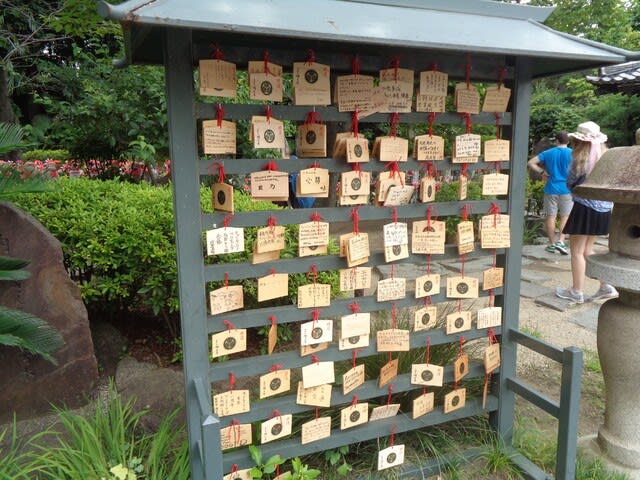

その他、いろいろなモニュメントがあります。

大殿(だいでん)

昭和49(1974年)年、

大本山の念仏の根本道場として、

あらゆる儀式法要が行えるよう斬新な設計と意匠で、

戦災に遭い焼失した本堂が再建されました。

本堂のご本尊阿弥陀如来(室町期製作)は、

両脇壇に高祖善導大師と宗祖法然上人の御像が祀られ、

参拝される方々の厚い信仰をあつめています。

法然上人(ほうねんしょうにん)は浄土宗の開祖。

浄土宗は、

「救いは念仏を称えることで得られる」という

「専修念仏(せんじゅねんぶつ)」を中心とする教え。

↓本殿脇にある法然上人の幼少期の像。

大殿の扁額

大殿から見た三門。

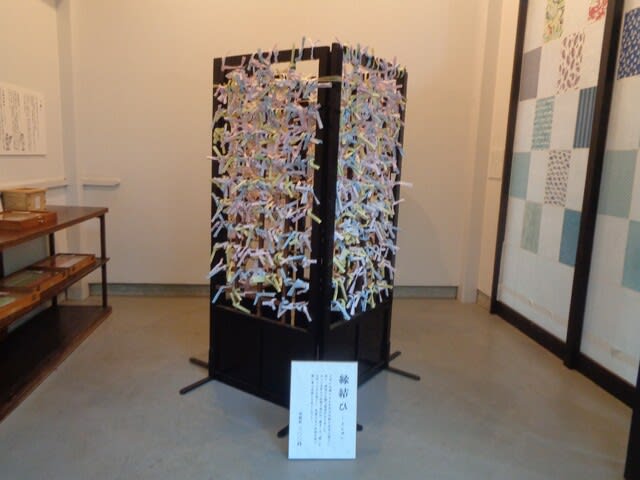

増上寺宝物展示室

平成27(2015)年、徳川家康公の没後400年を記念して

本堂の地下1階に、宝物展示室を開設しました。

英国ロイヤル・コレクション所蔵の「台徳院殿霊廟模型」の他、

増上寺所蔵の宝物を展示しています。

これがその模型。

今展示しているのは、五百羅漢図。

1枚に5人の羅漢が描かれ、

100枚で500人の羅漢。

10枚でずつ入れ替えて展示しています。

入場料は700円。

将軍家霊廟500円とまとめて買うと1000円になります。

仏舎利

インドのマハボディ寺院から贈られた

釈迦三尊(釈尊、ラーフラ尊者、アーナンダ尊者)の御舎利が、

地下ラウンジにお祀りされました。

篠田桃紅「四季」

光摂殿(こうしょうでん)

平成12(2000)年、「心を洗い、生きる力を育てる」ための

講堂、道場として完成しました。

増上寺会館(寺務所)

増上寺会館の老朽化に伴い、

法然上人八百年御忌に向けた境内整備事業の一環として、

平成11(1999)年に建立されました。

寺務所機能のほか、大食堂や和洋2種の各個室は

参拝や法事、研修や修養会で来られる多くの方々に利用されています。

安国殿

戦災で焼失した大殿の代わりに仮本堂としていた建物を、

昭和49(1974)年、新大殿完成の折りに境内北側に移転し、

御堂「安国殿」としました。

「黒本尊」といわれる

室町時代の恵心僧都作とされる秘仏の阿弥陀如来を祀っています。

正月15日、5 月15日、9 月15日にのみ開帳されます。

西向聖観世音菩薩(にしむきせいかんぜおんぼさつ)

鎌倉時代、執権・北条時頼公が

観音山(現:東京タワー)に辻堂を建て、

鎌倉街道(現:六本木方面)に向けて安置した石像の観音様です。

江戸時代、増上寺は徳川家の菩提寺として隆盛の極みに達しました。

六人の将軍の墓所が設けられています。

鋳抜門

本来家宣公の墓前にあった鋳抜き(鋳造)の中門を入口の門とし、

内部に各公の宝塔と各大名寄進の石灯籠が配置されています。

四菩薩像

入るのは、ここから。

改葬され、整然と並んでいます。

二代秀忠公、

六代家宣公、

七代家継公、

九代家重公、

十二代家慶公、

十四代家茂公の各墓所。

その他、側室の墓所もあります。

歴代将軍は、

日光東照宮、上野の寛永寺、芝の増上寺、谷中霊園の4カ所に埋葬されています。

初代家康 日光東照宮

二代 秀忠 増上寺

三代 家光 日光東照宮(輪王寺)

四代 家綱 寛永寺

五代 綱吉 寛永寺

六代 家宣 増上寺

七代 家継 増上寺

八代 吉宗 寛永寺

九代 家重 増上寺

十第 家治 寛永寺

十一代 家斉 寛永寺

十二代 家慶 増上寺

十三代 家定 寛永寺

十四代 家茂 増上寺

十五代 慶喜 谷中霊園

家康、家光、慶喜以外の12人の将軍たちは

なぜ寛永寺と増上寺に分かれて埋葬されているのか。

徳川家は元々浄土宗だったのですが、

家康、秀忠、家光は天台宗に帰依していました。

家康は自分が死んだら

「静岡にある久能山に葬ってくれ。

そして一年後に日光に移してくれ」

という旨の遺言を残しました。

家康は死後神格化する為に日光に祀られ、

二代秀忠は天台宗に帰依していたものの、

徳川の菩提寺である浄土宗の増上寺に埋葬され、

三代家光は深く天台宗に帰依していたので寛永寺を作り、

法要を寛永寺で行った後、

日光へと移され天台宗のお寺、

輪王寺へと埋葬されました。

家光による寛永寺建立、天台宗への帰依の流れを受けて、

四代家綱、五代綱吉は寛永寺に埋葬されました。

これにより寛永寺は正式に徳川家の菩提寺となりました。

これに怒ったのが増上寺。

いろいろあって、

それでは交代に埋葬しましょうということになった次第。

大殿の後ろの橋を渡って、

貞恭庵(ていきょうあん)

十四代将軍徳川家茂公御正室、

皇女和宮ゆかりの茶室です。

「貞恭」とは和宮の法号から名付けられています。

圓光大師堂(えんこうだいしどう)

元祖法然上人八百年御忌を記念し、

平成18(2006)年、知恩院より法然上人御廟の御浄砂を拝領しました。

この法縁を承け奉安する御堂の建立を発願し

「圓光大師堂」として平成21(2009)年9月に竣工。

大納骨堂(舎利殿)

昭和8(1933)年に建立され、

ご本尊は高村光雲氏作をもとにした地蔵尊像。

増上寺に有縁無縁のご本骨、ご分骨が収められています。

三解脱門の西にあるのが、黒門。

昔、増上寺方丈の表門であった旧方丈門です。

三代将軍家光公の寄進・建立とされ、

慶安年間(1648~1652年)の建立とされています。

慈雲閣(じうんかく)(開山堂)

黒門の中にあります。

平成元年(1989)増上寺開山・酉誉聖聰(ゆうよしょうそう)上人の

550年遠忌記念事業の中心として、

戦災で焼失した開山堂の再建を企画、建築されたものです。

経蔵

内部中央に八角形の輪蔵を配する、

九間半四面、土蔵造りの典型的な経蔵で、

都の有形文化財に指定されています。

中に収蔵されていた宋版、元版、高麗版の各大蔵経は、

家康公が増上寺に寄進したもので、

国の重要文化財に指定されています。

土木建築殉職者の慰霊塔。

熊野(ゆや)神社

三解脱門の東にあり、

元和10(1624)年、

当寺第十三世正誉廓山上人が増上寺鎮守として東北の鬼門に勧請したものです。

浮世絵に描かれた増上寺。

想像以上に大規模な増上寺。

もっと早く来るんだった。