先日、飯田橋から徒歩で5分ほど、

商店街を通って、

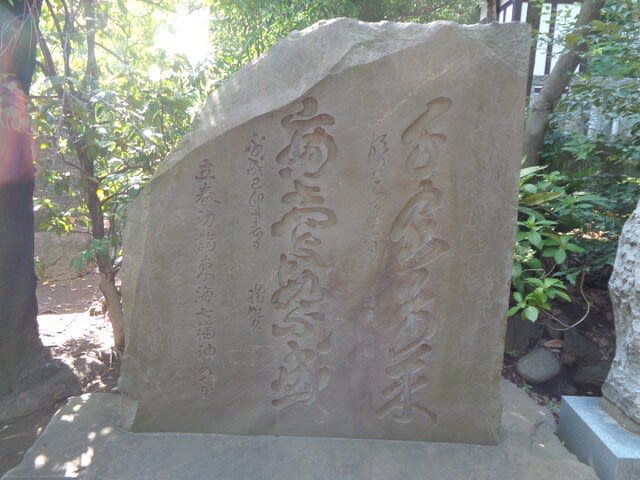

森のように見えて来た場所。

ここ。

東京大神宮。

これが鳥居で、

階段を登って境内へ。

これが本殿。

江戸時代、伊勢神宮への参拝は人々の生涯かけての願いでした。

明治の新国家が誕生した際、

明治天皇のご裁断を仰ぎ、

東京における伊勢神宮の遥拝殿として

明治13年に創建されたのが、この神宮。

最初日比谷の地に鎮座していたことから、

世に「日比谷大神宮」と称されていました。

関東大震災後の昭和3年に現在地に移ってからは

「飯田橋大神宮」と呼ばれ、

戦後は社名を「東京大神宮」と改め今日に至り、

「東京のお伊勢さま」と称され親しまれています。

昭和62年、多くの方にご参拝いただけるように

本殿東北の地から神門東の現在地に奉遷しました。

伊勢神宮(内宮と外宮)の御祭神である

天照皇大神(あまてらすすめおおかみ)と

豊受大神(とようけのおおかみ)、

さらに倭比賣命(やまとひめのみこと)

を奉斎しています。

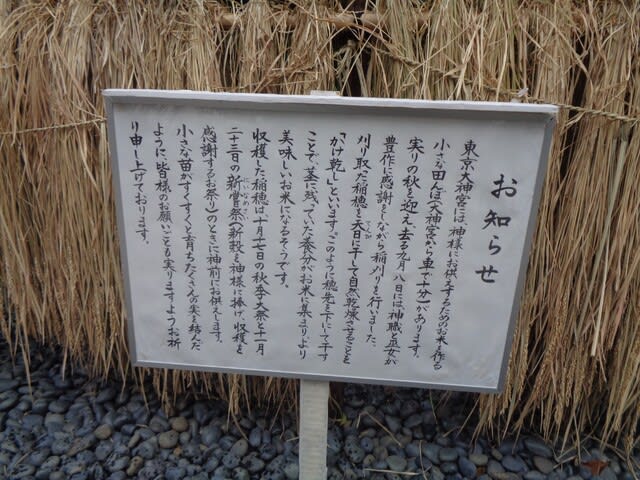

稲を栽培しているようです。

この水はどこから湧いて来るのでしょうか。

近くに山もないのに。

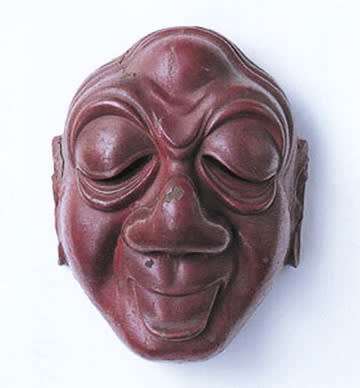

末社の飯富(いいとみ)稲荷神社。

日比谷大神宮の昔から境内社として奉斎されている稲荷神社です。

「飯富」の名が示すように

衣食住の神、商売繁昌・家業繁栄の神として広く崇敬されております。

この建物は、

結婚式場。

結婚式場。

天地万物の生成化育つまり結びの働きを司る

造化の三神があわせ祀られていることから、

縁結びに御利益のある神社としても知られ、

良縁を願う人たちのご参拝も多い。

現在広く行われている神前結婚式は、

東京大神宮の創始によるものだそうで、

今も神前において伝統的な結婚の儀式を守り伝えています。

婚活を始める女性たちが多く参拝し、

スズランの形をした「縁結び鈴蘭守り」や

恋愛のアドバイスを記した「恋みくじ」などを頒布しています。

境内のハートマークの装飾(猪目)や

ご神木の画像を待ち受けにすると、

ご神木の画像を待ち受けにすると、

恋愛成就の効果があると言われています。

ところで、神宮、神社、大社といった呼び名(社号)には、

どんな違いがあるのでしょうか。

神宮と呼ばれるのは、

そこに祀られている神(祭神:さいじん) が、

皇室の祖先など皇族と縁の深い神社です。

たとえば皇祖をお祀りしている神社には霧島神宮や鹿児島神宮、

天皇をお祀りしている神社には平安神宮や明治神宮などがあります。

現在神宮を名乗る神社は25社あり、

単に“神宮”と呼ぶときは、

皇室の祖先とされる天照大神(あまてらすおおみかみ) をお祀りする

伊勢神宮を示す正式名称として用いられます」

神宮の中でも、伊勢神宮は別格の存在なのです。

宮(みや、ぐう) という社号がつく神社は、

神宮と同じように皇族と縁が深く、

おもに親王(天皇家の男子) を祭神にしています。

また、歴史上の要人を祀る神社にも使われる社号です。

後者の代表格に、徳川家康を祀った東照宮、

学問の神である菅原道真を祀った天満宮があります。

大社(たいしゃ) は元来、

大国主命(おおくにぬしのみこと) を祀る島根県の出雲大社でしたが、

戦後、社号の再整備がなされた際、

同名の神社をまとめる役目を担う歴史ある神社として、

奈良県の春日大社や長野県の諏訪大社など、

いくつかの神社に社の社号が与えられました。

全国の神社は、

別格の存在である伊勢神宮以外を、

氏神神社(うじがみじんじゃ) と

崇敬神社(すうけいじんじゃ) に大別できます。

氏神神社は、居住する地域の氏神様をお祀りする神社です。

周辺の地域に居住して信仰する人々を氏子(うじこ) と称します。

崇敬神社は、氏神神社のような地縁や血縁ではなく、

個人の特別な信仰によって祀られている神社です。

この神社を信仰する人々を崇敬者と呼び、

神社の維持や教化のために崇敬会などといった組織が設けられています。

東京にある神社の中でも、

特に高い格式を有している

日枝神社、明治神宮、靖國神社、大國魂神社、東京大神宮は、

「東京五社」と呼ばれています。

「大神宮」は伊勢神宮の出張機関というもので、

東京大神宮の特別な社号です。

正面の

正面の