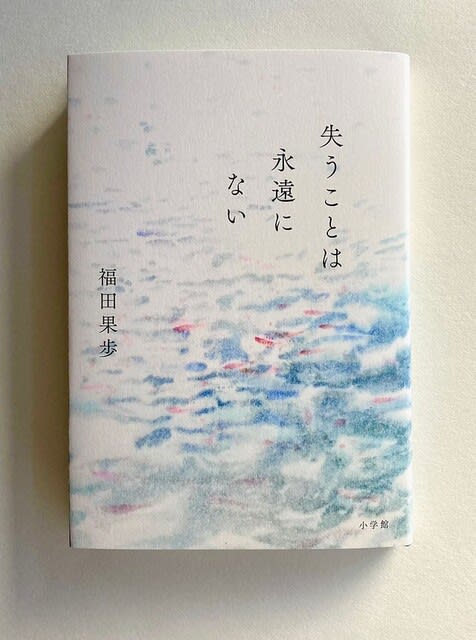

[書籍紹介]

2歳の娘と共に暮らす

シングルマザーの瀧本里里(りり)の元へ、

疎遠にしている母親・朋子から

ぶ厚い封筒が届く。

五十鈴加寿という女性が

戦前からつけていた家計簿が入っていた。

日々の出金の記録とは別に、

備考欄に書かれた日記のような独白に

引き込まれ読み進めるうち、

この加寿という女性は、

男と駆け落ちした後、心中したと聞かされていた

自分の祖母ではないかと考え始める。

家計簿を送って来たのは、

NPO「夕顔ネット」を運営する三浦晴美という女性だった。

夕顔ネットは、水商売や風俗で働いていた女性の

高齢になってからの第二の人生を援助する

創立40年になる団体で、

晴美は2代目の代表にあたる。

その事務所は、定食屋を営む女性・加寿が

夕顔ネットに寄贈した築50年の建物で、

古くなったことから建て直すため、

加寿が残した荷物を晴美が整理していた時、

出て来た家計簿を

身内と思われる人物に送り、

受け取った朋子は、

男と駆け落ちしたと聞かされていた

母親の遺品など読む気にならず、

娘の里里に転送してきたものだった。

そんな時、里里が勤める会社が倒産し、

失業保険で生活する中、

里里は晴美を訪ねてみる。

こうして、里里の側、晴美の側に加え、

家計簿に記された加寿の側の

3方面から物語が綴られる。

里里は、今現在と、

加寿が記す戦後すぐの時代と

二つの時代を生きているように感ずる。

そして、家計簿に登場する

加寿が駆け落ちした相手の木藤という人物が

存命だと知り、訪ねて行くが・・・

題名から軽い楽しい読み物かと思っていたら、

意外や戦前戦後を貫く自立女性の生活を巡る

結構重い内容だった。

特に、教員をしていた加寿と

復員してきた夫、その母親との関係は、

時代の反映とはいえ、理不尽だ。

里里の祖母が駆け落ちして自殺したという伝聞の真相や

晴美の人に言えない過去の出来事も明らかになるが、

これも超重い。

里里の母親がなぜ娘に対して冷淡という原因も、重い。

一つの女性史として読むと

示唆するものは多い。

女性は家のことをやり、子どもを育てればいい、

外で働くことは許されないという

戦前戦後の時代が反映されている。

途中出て来た元AV女優の野村みずきの話が

絡んで来るかと思ったら、

途中で消えてしまったのは残念。

読む人が誰でも思うだろうが、

戦前の家計簿には、

生活を書き留める、

そんな広いスペースがあったのだろうか。

日記でよかったのではないか。