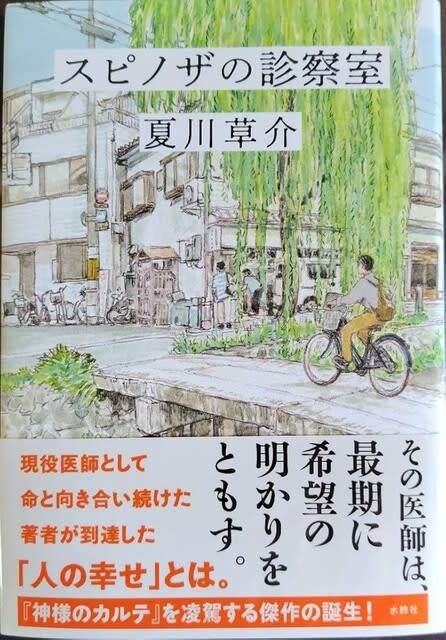

[書籍紹介]

「神様のカルテ」シリーズで

累計340万部のベストセラーを出した夏川草介の医療小説。

スピノザとは、オランダの哲学者、

バールーフ・デ・スピノザ(1632年- 1677年)のこと。

この小説は、大変哲学的である。

京都の原田病院で働く内科医・雄町(おまち)哲郎が主人公。

「マチ先生」と呼ばれている。

かつては大学病院で数々の難手術を成功させ、

将来を嘱望された凄腕医師だったが、

三十代の後半に差し掛かった時、

最愛の妹が若くしてこの世を去り、

一人残された甥の龍之介の世話をするために、

大学の医局を去って地域病院にその職を得た。

外科医2人、内科医2人の小さな病院だ。

医局を去る時、引き留める教授を激怒させ、

今でも大学には顔を出せない。

往診では、哲郎は自転車で行く。

在宅で死を迎えることを望む、末期患者ばかりを見ている。

アル中で食道静脈瘤が破裂して吐血した患者の世話もする。

この患者は治療費を払えないが、

生活保護を受けるのは、いやだという。

哲郎は言う。

「あなたが血を吐くたびに呼び出される

私や看護師たちの身にもなってください。

人の世話にはならないと言っていることと、

ずいぶんな矛盾です」

「そら仕方ないわ」

「仕方ない?」

「先生は、ろくでもない患者に見込まれたんや。

諦めて下さい」

「先生は、俺が初めてここに運ばれてきたときに、

怒りもせんと、説教もせんと、

ただ一言、『大丈夫や』と言うてくれた。

そんな先生は初めてですわ」

そして、こう言う。

「このままにしといてくれへんか、先生」

彼の死後、期限の切れた免許証に書かれていた文字は・・・

妹に死なれ、残された小学生の甥を世話するために大学病院をやめたが、

そのことで甥の龍之介はこう言う。

「マチ先生は、あのまま大学で研究を続けていたら、

もっと出世して偉くなっていたんでしょう?」

言われた哲郎は、こう返す。

「確かに、肩書は立派になったかもしれないがね。

しかしその場合、お前の人生はどうなるんだろうかと、

私は考えたんだ。

私はその時純粋に、

独りになったお前を放置して、

自分が愉快な人生を歩めるものだろうかと自問したんだ。

答えは難しいものじゃなかった。

お前が辛い目にあっているのに、

素知らぬ顔で幸せな人生を送るという世界は、

私の中には成立しない。

お前が笑顔で生活していけることは、

私にとってとても大切なことなんだ。

そういう私なりの哲学にしたがって、

お前を引き受けたわけだ」

そして、こう附け加える。

「地位も名誉も金銭も、

それが単独で人間を幸福にしてくれるわけじゃない。

人間はね、一人で幸福になれる生き物ではないんだよ」

龍之介が将来何になりたいか、という対話で、

政治家になりたいとは思わない、

政治家は、なんか悪いことばかりしているイメージだから、

と言うのに対して、哲郎が言う言葉。

「それはこの国特有の問題だよ。

国によっては、子供の将来の夢のトップに

政治家が来ることだって珍しくないんだ。

私はその方がはるかに健全な社会だと思うね。

この国だって昔からろくでもない政治家ばかりだったわけじゃない。

政治にかかわる人たちの器がすっかり小さくなってしまったのは、

政治の問題というよりは、

マスメディアの品性と、

国民の知性の問題だと私は思っている。

新聞や雑誌の紙面は、

否定的で攻撃的な言葉であふれかえっているだろう。

何をやっても批判と非難ばかりをぶつけられる世界に、

まともな神経の持ち主なら、

足を踏み込もうとは思わないわけさ」

大学病院時代、一緒に働いた花垣(はながき)辰雄が、

自分の医局の5年目の新人・南茉莉を送り込んで来る。

始め戸惑っていた南だが、

急変した患者の原因を見事に見抜いた哲郎に驚いたのをはじめ、

哲郎の日常に沢山のことを学ぶ。

哲郎は南に語る。

「病気が治ることが幸福だという考えでは、

どうしても行き詰まることがある。

つまり病気が治らない人はみんな不幸のままなのかとね。

治らない病気の人や、

寿命が限られている人が、

幸せに日々を過ごすことはできないのかと」

「たとえ病気が治らなくても、

仮に残された時間が短くても、

人は幸せに過ごすことができる。

できるはずだ、というのが私なりの哲学でね。

そのために自分ができることは何かと、

私はずっと考え続けているんだ」

精神科医から内科医に転身した秋鹿(あきしか)淳之介は語る。

「生きてさえいれば、いずれいいことがある。

よくそんな言葉を耳にします。

もちろん大多数の人にとっては事実かもしれません。

けれどもそうでない人も確かにいるのです。

生きていることそのものが地獄のような人々。

たとえば、寝たきりの母親の介護に疲れ切って

心中を図った老いた息子。

夫の家庭内暴力に怯えながら生活をする妻。

毎日のように親から性暴力を受けている少女・・・

以前にいた職場(精神科)で、

僕は狂気の瀬戸際に立つ人々をたくさん見てきました。

いえ、実際に狂気に呑まれた人も目にしました。

もう死んでもいいんだよ、

そう言ってあげたくなるような人々です。

毎日をただ懸命に生きている人が、

生きることが地獄だと感じている人の世界を

理解する必要はないし、

もとより無理な話でしょう。

健康な若者に、癌患者の苦しみ恐怖を

理解できないことと同じです。

狂気も死も、

普通の人々にとっては縁のない世界だ。

けれども・・・

医師はそうではない。

私は狂気の果てを見て、

そこから逃げ出してきた人間です。

それなのに逃げ出した先では、

あなた(哲郎)のような医師が、淡々と死と向き合っている。

狂気も死も、人間という存在が成立する

ぎりぎりの外線に漂う宇宙ですよ。

迂闊に近づけば、戻って来れなくなる。

いや、戻って来る意味さえ見失います。

勇気はいくらあっても足りません」

花垣の台詞。

「世の中の医者ってのは、

心の中に二種類の人格を抱えているんだ。

科学者と哲学者という二種類だ。

どんな医者でも

この二つの領域を行ったり来たりしながら働いている。

人によって比重は違うし、

大半が凡庸な中道派だがね。

哲学の方向に振り切れた医者は、

現場じゃ使い物にならない。

せいぜい教会でお祈りするか、

現場から遠くはなれた書斎で小説でも書いているだろうさ。

マチが尋常じゃないのは、

一流の科学者でありながら、

哲学者としても凡庸でない点だ。

そういう医者を俺は見たことがない」

哲郎は南に対して言う。

「私は、医療というものに、大した期待も希望も持っていないんだ。

医者がこんなことを言ってはいけないのかもしれないが、

医療の力なんて、本当にわずかなものだと思っている。

人間はどうしようもなく儚い生き物で、

世界はどこまでも無慈悲で冷酷だ。

そのことを、

私は妹を看取ったときに

いやというほど思い知らされた。

だからといって、無力感にとらわれてもいけない。

それを教えてくれたのも妹だ。

世界にはどうにもならないことが

山のようにあふれているけれど、

それでもできることはあるんだってね。

人は無力な存在だから、

互いに手を取り合わないと、

たちまち無慈悲な世界に飲み込まれてしまう。

手を取り合っても、

世界を変えられるわけではないけれど、

少しだけ景色は変わる。

真っ暗な闇の中につかの間、

小さな明かりがともるんだ。

その明かりは、

きっと同じように

暗闇で震えでいる誰かを勇気づけてくれる。

そんな風にして生み出されたささやかな勇気と安心のことを、

人は『幸せ』と呼ぶんじゃないだろうか」

引用ばかりになってしまったが、

引用したくなるほど

語られている内容は深い。

その深さをしみじみと味わう小説だった。

著者は現職の医師。

だからこそ語られる哲学。

著者はこのように言っている。

医療が題材ですが「奇跡」は起きません。

腹黒い教授たちの権力闘争もないし、

医者が「帰ってこい! 」と絶叫しながら心臓マッサージをすることもない。

しかし、奇跡や陰謀や絶叫よりもはるかに大切なことを、

書ける限り書き記しました。

今は、先の見えない苦しい時代です。

けれど苦しいからといって、怒声を上げ、

拳を振り回せば道が開けるというものでもないでしょう。

少なくとも私の心に残る患者たちは、

そして現場を支える心ある医師たちは、

困難に対してそういう戦い方を選びませんでした。

彼らの選んだ方法はもっとシンプルなものです。

すなわち、勇気と誇りと優しさを持つこと、

そして、どんな時にも希望を忘れないこと。

本書を通じて、そんな人々の姿が少しでも伝われば、

これに勝る喜びはありません。

映画化が決まっている。

主人公・雄町哲郎は大の甘党。

作中に登場する、京都の老舗菓子店の銘菓も

物語のいろどりとなっている。

矢来餅

阿闍梨餅

長五郎餅

緑寿庵 金平糖