言の葉 58 芭蕉 ③

ー愛知県の地図で辿るー 星崎

芭蕉 その鑑賞と批評(全)

山本健吉著 発行所 (株)新潮社 昭和32年8月25日発行より抜粋

『笈の小文』 東海道の部

星崎の闇を見よとや啼千鳥

(笈の小文)

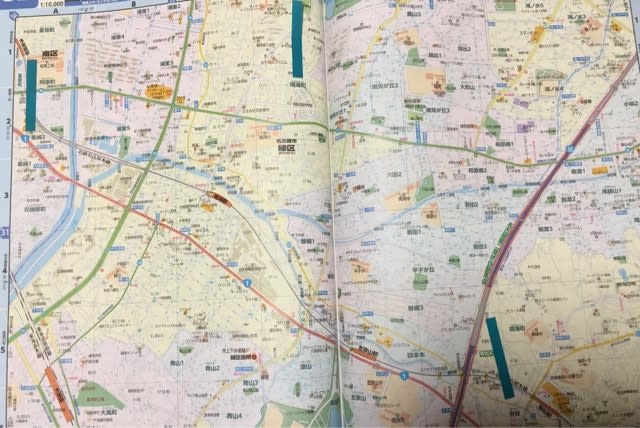

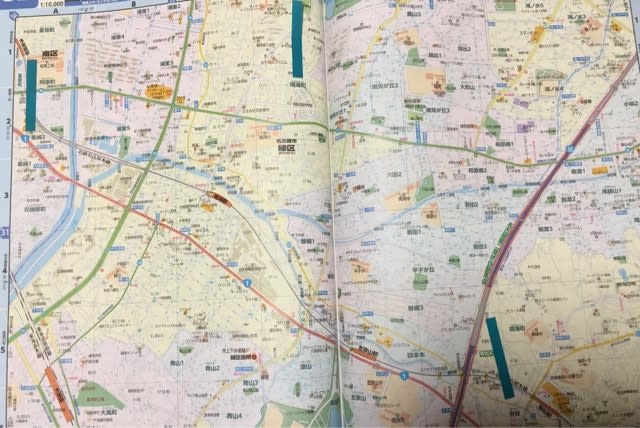

愛知県地図 発行所旺文社

名古屋市南区星崎町、星崎1丁目2丁目

歌川広重 東海道五十三次下巻

発行所 読売新聞

紀行には「鳴海にとまりて」と詞書がある。十一月七日、寺島嘉右衛門安信宅で俳諧を興行した。芭蕉が四日に鳴海知足亭に着いてから、五日・六日・七日と、毎日歌仙をまいている。これは七吟の歌仙で、初めの方は次の通りである。

星崎の闇を見よとや啼千鳥 芭蕉(千鳥掛)

船 調 ふ る 蜑 の 埋 火 安信

築山のなだれに梅を植えかけて 自笑

あそぶ子猫の春に逢いつゝ 知足

鷽の聲夜を待月のほのか也 菐言

岡のこなたの野邊青き風 如風

ゥ一 里の雲母ながるゝ川上に 里辰

この六人が鳴海の六俳人と言われる連衆である。このうち安信は、鳴海本陣の寺島氏(菐言)の分家で、根古屋を家號とし、彼の家からの眺望は芭蕉を喜ばせたらしい。この句も眺望の句であり、それが同時に挨拶の意を含むものとなっている。『泊船集』に「星崎や闇を見よとて、ともきこえぬ」と附記してあるのは、初案の形かも知れない。なおこの前々日、寺島菐言宅での歌仙に、

京まではまだなかぞらや雪の雲 芭蕉

千鳥しばらく此の海の月 菐言

とあることも附記して置こう。

『皺筥物語』(元禄ハ年、東藤撰)や稿本「如行子」(貞享四年、如行撰)には、「寐覺は松風の里、呼續は夜明けてから、笠寺は雪のふる日」と詞書があり、松風の里・呼續・笠寺・星崎は、すべて鳴海附近の地名である。地名に引っかけながら、その地の特殊な情趣を擧げて行ったのであって、おそらく連衆のあいだでの座談に出た俳諧なのであろう。詞書からすぐ續けて、星崎は星さえ見えない闇の夜がよいと言ったのである。

露伴は「昔時此處に星落ちて石と化すとも云ひ、熱田の神を近き邊に祠りけるに天の七星光を放ちて降りしとも云ふ。これは落星湾の故事を附会せるものなれど、此事にもとづきて星崎の闇と興じ、闇といひて見よと云へるところ、俳諧の小技のみ」(評釋曠野)と言っている。「俳諧の小技」とまでは思わないが「星崎」の地名にまつわる言い傳えを知って置くことはいい。なぜなら、この句は地名を詠みこんだ効果を発揮しているからである。だが、この傳説に基づいたというより、おそらくこの傳説をも耳にしたということが、地名に對する芭蕉の興趣のわかしかたに、微妙に滲透していると言った方がよいのではないか。芭蕉が句に地名を詠みこむときは、單なる固有名詞としてではなく、そこにまつわる歴史や傳承に對する囘想を伴なっているのが常である。これは彼の國土への深い愛情を物語るとともに、言葉のニュアンスの複合的要素に對する敏感さをも證明するものである。堂上歌人の歌枕に對する紋切型の反應と對照的であり、歌枕に對する新しい態度の確立と言ってもよい。

宴遊に際しての主客の應對が、嘱目吟の発想を導き出し、叙景詩を洗練させて来たのは、萬葉以前からの長い傳統である。この當日は闇夜であり、海を見はらす佳景があいにく見えないことを客のために惜しむ主人に對して、闇夜の千鳥を詠みこんで、かえって慰めているような趣きがある。闇夜の千鳥だから、もちろん姿は見えないのであって、闇の中に啼く聲だけが實體あるものとして捉えられるのである。「海暮れて鴨の聲ほのかに白し」にやや似て、その句の純粋に感覺的な把握に對し、これは「闇を見よとや」という主情的な把握によって、句の情趣と曲節とを加えている。「星崎の」でいったん小休止を置いて、「見よとや」には休止を置かず、つづけ気味に讀み下した方が、俳句の味わい方としては自然である。初案と思われる形は「星崎や」であって、星崎の地名を前面に強く押し出しているが、この形だと中心の重みは「千鳥」にではなく、「星崎」にかかってくる。「星崎の」の場合は、それが「千鳥」にかかってくるのである。「星崎や」は、強く場所を指示する語勢があり、「星崎の」は、地名を發想として流れ出すような気味がある。また、「闇を見よとて啼く千鳥」は、「とて」に理知的なはからいが這入って来る上に、音調的にも音の連續がわずらわしく、「闇を見よとや啼く千鳥」に及ばない。「とや」はあらわな斷定を避け、疑問を含みながら、より自然に結句につながることによって、千鳥の情趣に、より深く滲透していると言えそうである。そしてその兩者の相違は、「星崎の」と「星崎や」という、冠の出方のごく些細なテニヲハの相違から導き出されたものだ。

はじめに「星崎や」と置いたのは、古来の千鳥の短歌が、きまったように「佐保川」「淡海の海」「賀茂川」「淡路島(または須磨)」「鳴海潟」などの歌枕と結びつけて詠まれるという意識が、暗々裡に芭蕉の心に働きかけた結果ではなかろうか。「淡海の海夕浪千鳥汝が鳴けば心もしぬに古おもほゆ」(柿本人麿)「千鳥鳴く佐保の河瀬のさざれ浪やむときもなし吾が戀ふらくに」(大伴坂上娘女)その他『萬葉集』に多いし、また「千鳥鳴く佐保の川霧たちぬらし山の木の葉も色勝りゆく」(古今集、壬生忠岑)「明けぬなり賀茂の河瀬に千鳥なくけふもはかなく暮れんとすらん」(後拾遺集、圓松法師)「淡路島かよふ千鳥のなく聲にいく夜ねざめぬ須磨の関守」(金葉集、源兼昌)「浦人の日も夕ぐれのなるみがた返る袖より千鳥鳴くなり」(新古今集、権大納言通光)など、任意に擧げてみたが、中には名歌として人口に膾炙したものもある。名歌が作られたことが、その土地を千鳥の名所とするのであるが、ここでは「鳴海潟」の縁から「星崎」を押し出そうとした意識が「星崎や」という初五を置かしめたのではないか。それは挨拶の気持の余勢と言ってもよいが、改案ではそのような競いがうち消されて、内部的に沈潜されてくる。千鳥の啼聲を賞することが、そのまま星崎の闇夜を賞することになるのである。そして私的なはからいをうち消した改案の方が、千鳥の啼聲そのものを、ぽっかりと闇のなかに浮き立たせてくるのだ。

千鳥の啼聲は種類によって違うが、可憐な聲で啼き、一種の哀韻を以って聞かれること同じである。『千鳥』という狂言では、太郎冠者が千鳥の啼聲をまねて、「ちりちりやちりちり」と言いながら、酒を盗む。千鳥には侯鳥(メダイチドリ・ダイゼン・ムナグロ)と留鳥(シロチドリ・コチドリ・イカルチドリ)とあって、必ずしも冬にかぎったわけではない。前掲の忠岑の歌を、『古今集』では秋の部に入れているが、『拾遺集』では紀友則の「夕されば佐保の川原の河霧に友まどわせる千鳥鳴くなり」が冬の部に這入っていて、このころから千鳥が冬の季感を持ってきたらしい。或いは「思ひかね妹がり行けば冬の夜の川風寒み千鳥鳴くなり」(拾遺集、紀貫之)あたりが名歌として喧傳され、決定的な影響力を持ったのかも知れない。啼聲の哀韻が、冬の季感に相應しいと感じたのであろうか。この芭蕉の句の千鳥は、どういう種類の千鳥か分からないが、シロチドリその他の留鳥の千鳥は、河原や湖畔に多いし、これは海邊の句だから、やはりムナグロその他の侯鳥の千鳥であろうか。山谷春潮の『野鳥歳時記』によれば、チュリイ、チュリイ(ムナグロ・ピューイウ(ダイゼン)・ピューイ(メダイチドリ)であり、狂言の『千鳥』で太郎冠者がまねした啼聲は、どうもムナグロのようだ。

芭蕉はこの聲の哀韻を、それだけを純粋に捕らえることに、興趣を覺えたのであろう。後に芭蕉は、「闇の夜や巣をまどはしてなく鵆」(猿蓑、春の部)とも作っている。「巣をまどはして」は、明らかに友則の「河霧に友まどわせる」から来ている。芭蕉の句は、どちらも夜霧のたちこめた景色である。そして星崎の發句の、黒一色の遠景に對して、安信の脇句は、濱邊の近景に漁夫の動きを捉えて付けたのである。

歌川広重 東海道五十三次下巻

発行所 読売新聞

愛知県地図 発行所 旺文社

鳴海(現在の名古屋市緑区の内 有松地区、桶狭間地区、大高地区を除く範囲に相当)。旧東海道は現222号線

ー愛知県の地図で辿るー 星崎

芭蕉 その鑑賞と批評(全)

山本健吉著 発行所 (株)新潮社 昭和32年8月25日発行より抜粋

『笈の小文』 東海道の部

星崎の闇を見よとや啼千鳥

(笈の小文)

愛知県地図 発行所旺文社

名古屋市南区星崎町、星崎1丁目2丁目

歌川広重 東海道五十三次下巻

発行所 読売新聞

紀行には「鳴海にとまりて」と詞書がある。十一月七日、寺島嘉右衛門安信宅で俳諧を興行した。芭蕉が四日に鳴海知足亭に着いてから、五日・六日・七日と、毎日歌仙をまいている。これは七吟の歌仙で、初めの方は次の通りである。

星崎の闇を見よとや啼千鳥 芭蕉(千鳥掛)

船 調 ふ る 蜑 の 埋 火 安信

築山のなだれに梅を植えかけて 自笑

あそぶ子猫の春に逢いつゝ 知足

鷽の聲夜を待月のほのか也 菐言

岡のこなたの野邊青き風 如風

ゥ一 里の雲母ながるゝ川上に 里辰

この六人が鳴海の六俳人と言われる連衆である。このうち安信は、鳴海本陣の寺島氏(菐言)の分家で、根古屋を家號とし、彼の家からの眺望は芭蕉を喜ばせたらしい。この句も眺望の句であり、それが同時に挨拶の意を含むものとなっている。『泊船集』に「星崎や闇を見よとて、ともきこえぬ」と附記してあるのは、初案の形かも知れない。なおこの前々日、寺島菐言宅での歌仙に、

京まではまだなかぞらや雪の雲 芭蕉

千鳥しばらく此の海の月 菐言

とあることも附記して置こう。

『皺筥物語』(元禄ハ年、東藤撰)や稿本「如行子」(貞享四年、如行撰)には、「寐覺は松風の里、呼續は夜明けてから、笠寺は雪のふる日」と詞書があり、松風の里・呼續・笠寺・星崎は、すべて鳴海附近の地名である。地名に引っかけながら、その地の特殊な情趣を擧げて行ったのであって、おそらく連衆のあいだでの座談に出た俳諧なのであろう。詞書からすぐ續けて、星崎は星さえ見えない闇の夜がよいと言ったのである。

露伴は「昔時此處に星落ちて石と化すとも云ひ、熱田の神を近き邊に祠りけるに天の七星光を放ちて降りしとも云ふ。これは落星湾の故事を附会せるものなれど、此事にもとづきて星崎の闇と興じ、闇といひて見よと云へるところ、俳諧の小技のみ」(評釋曠野)と言っている。「俳諧の小技」とまでは思わないが「星崎」の地名にまつわる言い傳えを知って置くことはいい。なぜなら、この句は地名を詠みこんだ効果を発揮しているからである。だが、この傳説に基づいたというより、おそらくこの傳説をも耳にしたということが、地名に對する芭蕉の興趣のわかしかたに、微妙に滲透していると言った方がよいのではないか。芭蕉が句に地名を詠みこむときは、單なる固有名詞としてではなく、そこにまつわる歴史や傳承に對する囘想を伴なっているのが常である。これは彼の國土への深い愛情を物語るとともに、言葉のニュアンスの複合的要素に對する敏感さをも證明するものである。堂上歌人の歌枕に對する紋切型の反應と對照的であり、歌枕に對する新しい態度の確立と言ってもよい。

宴遊に際しての主客の應對が、嘱目吟の発想を導き出し、叙景詩を洗練させて来たのは、萬葉以前からの長い傳統である。この當日は闇夜であり、海を見はらす佳景があいにく見えないことを客のために惜しむ主人に對して、闇夜の千鳥を詠みこんで、かえって慰めているような趣きがある。闇夜の千鳥だから、もちろん姿は見えないのであって、闇の中に啼く聲だけが實體あるものとして捉えられるのである。「海暮れて鴨の聲ほのかに白し」にやや似て、その句の純粋に感覺的な把握に對し、これは「闇を見よとや」という主情的な把握によって、句の情趣と曲節とを加えている。「星崎の」でいったん小休止を置いて、「見よとや」には休止を置かず、つづけ気味に讀み下した方が、俳句の味わい方としては自然である。初案と思われる形は「星崎や」であって、星崎の地名を前面に強く押し出しているが、この形だと中心の重みは「千鳥」にではなく、「星崎」にかかってくる。「星崎の」の場合は、それが「千鳥」にかかってくるのである。「星崎や」は、強く場所を指示する語勢があり、「星崎の」は、地名を發想として流れ出すような気味がある。また、「闇を見よとて啼く千鳥」は、「とて」に理知的なはからいが這入って来る上に、音調的にも音の連續がわずらわしく、「闇を見よとや啼く千鳥」に及ばない。「とや」はあらわな斷定を避け、疑問を含みながら、より自然に結句につながることによって、千鳥の情趣に、より深く滲透していると言えそうである。そしてその兩者の相違は、「星崎の」と「星崎や」という、冠の出方のごく些細なテニヲハの相違から導き出されたものだ。

はじめに「星崎や」と置いたのは、古来の千鳥の短歌が、きまったように「佐保川」「淡海の海」「賀茂川」「淡路島(または須磨)」「鳴海潟」などの歌枕と結びつけて詠まれるという意識が、暗々裡に芭蕉の心に働きかけた結果ではなかろうか。「淡海の海夕浪千鳥汝が鳴けば心もしぬに古おもほゆ」(柿本人麿)「千鳥鳴く佐保の河瀬のさざれ浪やむときもなし吾が戀ふらくに」(大伴坂上娘女)その他『萬葉集』に多いし、また「千鳥鳴く佐保の川霧たちぬらし山の木の葉も色勝りゆく」(古今集、壬生忠岑)「明けぬなり賀茂の河瀬に千鳥なくけふもはかなく暮れんとすらん」(後拾遺集、圓松法師)「淡路島かよふ千鳥のなく聲にいく夜ねざめぬ須磨の関守」(金葉集、源兼昌)「浦人の日も夕ぐれのなるみがた返る袖より千鳥鳴くなり」(新古今集、権大納言通光)など、任意に擧げてみたが、中には名歌として人口に膾炙したものもある。名歌が作られたことが、その土地を千鳥の名所とするのであるが、ここでは「鳴海潟」の縁から「星崎」を押し出そうとした意識が「星崎や」という初五を置かしめたのではないか。それは挨拶の気持の余勢と言ってもよいが、改案ではそのような競いがうち消されて、内部的に沈潜されてくる。千鳥の啼聲を賞することが、そのまま星崎の闇夜を賞することになるのである。そして私的なはからいをうち消した改案の方が、千鳥の啼聲そのものを、ぽっかりと闇のなかに浮き立たせてくるのだ。

千鳥の啼聲は種類によって違うが、可憐な聲で啼き、一種の哀韻を以って聞かれること同じである。『千鳥』という狂言では、太郎冠者が千鳥の啼聲をまねて、「ちりちりやちりちり」と言いながら、酒を盗む。千鳥には侯鳥(メダイチドリ・ダイゼン・ムナグロ)と留鳥(シロチドリ・コチドリ・イカルチドリ)とあって、必ずしも冬にかぎったわけではない。前掲の忠岑の歌を、『古今集』では秋の部に入れているが、『拾遺集』では紀友則の「夕されば佐保の川原の河霧に友まどわせる千鳥鳴くなり」が冬の部に這入っていて、このころから千鳥が冬の季感を持ってきたらしい。或いは「思ひかね妹がり行けば冬の夜の川風寒み千鳥鳴くなり」(拾遺集、紀貫之)あたりが名歌として喧傳され、決定的な影響力を持ったのかも知れない。啼聲の哀韻が、冬の季感に相應しいと感じたのであろうか。この芭蕉の句の千鳥は、どういう種類の千鳥か分からないが、シロチドリその他の留鳥の千鳥は、河原や湖畔に多いし、これは海邊の句だから、やはりムナグロその他の侯鳥の千鳥であろうか。山谷春潮の『野鳥歳時記』によれば、チュリイ、チュリイ(ムナグロ・ピューイウ(ダイゼン)・ピューイ(メダイチドリ)であり、狂言の『千鳥』で太郎冠者がまねした啼聲は、どうもムナグロのようだ。

芭蕉はこの聲の哀韻を、それだけを純粋に捕らえることに、興趣を覺えたのであろう。後に芭蕉は、「闇の夜や巣をまどはしてなく鵆」(猿蓑、春の部)とも作っている。「巣をまどはして」は、明らかに友則の「河霧に友まどわせる」から来ている。芭蕉の句は、どちらも夜霧のたちこめた景色である。そして星崎の發句の、黒一色の遠景に對して、安信の脇句は、濱邊の近景に漁夫の動きを捉えて付けたのである。

歌川広重 東海道五十三次下巻

発行所 読売新聞

愛知県地図 発行所 旺文社

鳴海(現在の名古屋市緑区の内 有松地区、桶狭間地区、大高地区を除く範囲に相当)。旧東海道は現222号線