大野晋博士は「日本語の起源はタミル語にある。」という説を唱え以下の仮説

を提唱しました。

日本には縄文時代にオーストロネシア語族の中のひとつと思われる四母音の

母音終わりの簡単な子音組織を持つ言語が行われていた。そこに紀元前数百年

の頃、南インドから稲作、金属器、機織りという当時の先端を行く強力な文明

を持つ人々が到来した。その文明は北九州から西日本を巻き込み、東日本へと

広まりそれにつれて言語も以前からの言語の発音や単語を土台として基礎語、

文法、五七五七七の歌の4形式を受け入れた。そこに成立した言語がヤマトコ

トバの体系であり、その文明が弥生時代を作った。(以下略)

私は大野晋著『日本語の起源』を再読してみてタミル語は日本語の基層語のひ

とつであろうと思いました。しかし日本語の祖語がタミル語であるとするには

現代日本人と現代タミル語の話者には容姿や血液型遺伝子の分析結果からみて

人種的な共通性がほとんどみられないのです。

タミル語を話す人々はインド亜大陸の先住民でインダス文明を開化させたドラ

ヴィダ族の一派で、現在は南インドのタミルナード州やスリランカの東部や北

部に多く居住していますが、ドラヴィダ族(タミル人)はネグリトの一種族で

肌の色が黒く、背は低いが、手足が長いという身体的な特徴があります。

ネグリトには他にインド洋の離島であるアンダマン諸島人やインドネシア、ミ

クロネシア、ポリネシアに居住しているアエタ族がおり染色体ハプログループ

k2b1-p378を60%保有し、ニューギニアに多いハプログループと祖を同じく

するもので出アフリカ後インドを経由して「南周り」で到達したオーストライ

ドの系統とされ、またフィリピンの先住民でルソン島東北部の山地や太平洋沿

岸に居住しサンバル語を話す人々は皮膚の色が黒く背の低い人の意味の「ママ

ヌア」と呼ばれています。

現代日本人の外見からみれば私達の祖先がドラヴィダ族(タミル人)であると

はとても思えません。ところがY染色体のDNĄ塩基配列のĄからRまで18種の

大分類のうちDグループ(東アジア全体に特有の存在であり、中央アジアや中東

北東インドなど東アジアに隣接する地域でも散発的に点在している。)を中国

アカデミーなどの遺伝学者6名が分析、解析した研究論文を日本の伊藤俊幸氏

が翻訳した『Y染色体D系統の分布の謎』(ネットで『Y染色体D系統の分布の

謎』と検索すると論文を読むことができます。)の中に日本の近隣にはないが

チベットとアンダマン島と日本人のみが高頻度を示す例があることを知りました。

「東アジアにおけるD系統の平均頻度は9.60%であるがチベット(41.3%)日

本(35.08%)アンダマン島(56.25%)が高い頻度を示す一方、ほかの東アジ

アの集団の頻度は希薄(5%未満)である。」とあり、このデータにドラヴィダ

族(タミル人)は無かったのですが、ドラヴィダ族と近縁と思われるアンダマン

諸島人あるいはタミル人がはるか昔の日本列島に到来し、定住しなければタミル

語が日本語の祖語にはなりえません。

はたしてその痕跡はあるでしょうか?

「肌の色が黒く、背が低く、手足の長い人」の痕跡を考古学的なものと、記紀の

記事、神社伝承、民間伝承などから探そうと思いをめぐらしている内に、これまで

縄文時代を全く意識してこなかったために考えが及ばなかった様々な記述の中に

縄文人の存在が隠されていたのではないか?そして隠さねばならない理由は弥生

時代以降に渡来してきた北方系の民族(我々の祖先)が異形の彼らを排除してし

まった歴史があったためでは?と気がつきました。

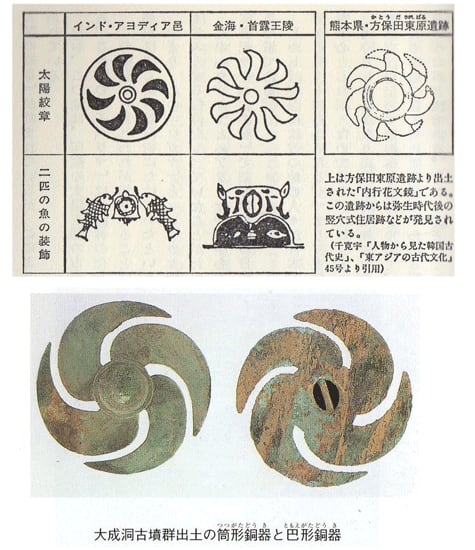

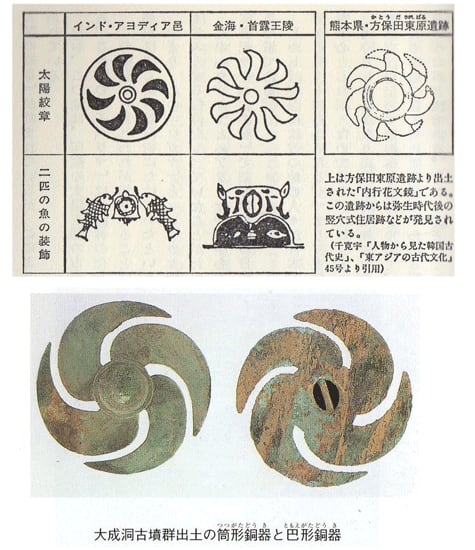

「タミルと日本の考古学的痕跡」は大野晋著『日本語の起源』の中に様々な痕跡

が記されていますので詳細ははぶいて目で見てご理解頂けるように写真を借用し

ます。

*南インドにも日本にも支石墓という共通の墓制がありました。

*壺がたの土器に小さな口がいくつもある子持ち壺。日本では使途不明でしたが

インドでは五面鼓という太鼓として今でも使用されています。

*甕棺墓は北九州の墓制のひとつで、遺跡から多数の甕棺に葬られた遺骨が発掘

されています。南インドでも甕棺を使用しています。

*発掘された縄文人の特徴は北方系の渡来人と比べると低身長であることが分か

っています。男性は150cm位、女性は140〜145cm位のようです。

*古代の海部は海に潜って漁をしていたので水圧で耳の内耳の骨が変形した人骨

があるが、九州のみではなく対岸の朝鮮半島の狗耶韓国?の人骨にも同じよう

な頭蓋骨が見つかり日本と伽耶地域には同じような種族がすんでいた可能性が

あるようです。

*南インドのコーサラ国の公主が伽耶の首露王に嫁いできたという伝承がありま

すが、コーサラ国の太陽の紋章と同じデザインの銅器が日本で71発掘されてお

り、その分布は佐賀県、熊本県、長崎県、福岡県、広島県、香川県、鳥取県、

奈良県、岐阜県、愛知県、長野県、群馬県、茨城県と広域にひろがりをみせて

います。

「記紀の伝承や神社の伝承に見え隠れする小人(背の低い人)の存在」

*土蜘蛛

記紀には「身短くして手足長し」と表現される土蜘蛛の記述があります。

古事記の神武記に土雲八十建が忍坂の大室にいて打ち殺され、日本書紀・景行

天皇記・神功摂政前記にも見えます。風土記では肥前、豊後、日向、摂津、越

後、常陸、陸奥など各地におり、土雲、都知久母、土蛛、土朱、土知朱と記さ

れており、大和朝廷に従わない先住者を蔑んで呼称したものと思われます。

「身短くして手足長し」縄文人はまさしくネグリトの特徴を持っていたようです。

*少彦名命(すくなひこなのみこと)

多くの古代文献に見える広い信仰圏を持つ神ですが、記紀の神話での活躍は

少ない。生成神・神産巣日神(かみむすびのかみ)の子で指の間から零れ落ち

たと記される小さな神であり、出雲の大巳貴神(大国主命)と共に国作りをし

た後に常世の国に去ったと伝えられる。出雲の大国主命は新治を開いて米(稲)

作りにより国土経営をしたと伝えられているが、少彦名命は石(いわ)に示現

する神として歌われ、粟茎に弾かれて淡島より常世国に至ったとされるので、

米作り以前の焼畑農業的な穀霊と考えられている。

巨石文化を持つインドから到来した縄文時代の神であった可能性が濃厚です。

*安曇磯良(あづみのいそら)

以前真弓常忠著『大嘗祭の世界』を読んだときに、民族の始原を語る神楽を

始める前に、安曇氏の祖とする安曇磯良を呼び出す「阿知女作法(あちめさほう)」

を行うという記述があり、平安時代には民族の始原に海人の安曇氏を比定していた

事が心に残りました。

安曇磯良とは『八幡愚童訓』や『太平記』に記されている安曇氏の祖神ですが

神功皇后三韓遠征に際して神々が軍議に集まった時に遅れて現れて、永年海底に

住んでカキやヒシにとりつかれて醜い顔になっているのを恥じて浄衣の袖で顔を

隠して青農(細男・才男)を舞ったと伝えられています。

神功皇后の時代に永年海に住んで醜いほどカキやヒシが付いていたとすれば、相

当古い年代に存在していたことになり、縄文時代を想定できそうです。

この神の姿を描くときには顔に白い布が置かれ表情は見えませんが、後代の記紀

には鯨面(入れ墨)をしている記述があり、異形の相であったことは確かでしょう。

ただ鯨のように黒い肌であったかはわかりません。

群馬県、栃木県、茨城県、千葉県から発掘された古墳時代の埴輪には身の丈が立

派な首長の傍らに身長が小さく入れ墨をほどこした馬曳きと思われる人物が馬の

埴輪と並んで配置されています。縄文人が騎馬系渡来人の元に隷属していった

様子がうかがえます。

*摂津・西宮神社の逆さ門松

当ブログの2013年9月から11月かけて5回ほど安曇磯良に関連した記事を掲載

していますが、2013年11月17日の「秘事は睫毛」という諺についての謎解きに

摂津・西宮神社の十日戎(えびす)の宵宮に行われる正月の門松の枝を逆さに付け

替える風習があることを知りその訳を知りたいと思いました。

西宮神社は九州の宇佐八幡宮に隷属し畿内に移り住んだ海人族・傀儡子の一大拠点

ですが、この社の主祭神は西宮大神とされ実体は不明ですが、中世以来えびす神と

して信仰を集めていることから海神(綿津見神)つまり安曇磯良を指していると考

えられています。

門松をなぜ逆さに吊るすのか?その答えは「(正月があけて宇佐からお帰りになる

大神さまは)背が小さいので目を傷めないように逆さに吊るす。」と言い伝えられ

ているようです。

「秘事は睫毛」の諺の睫毛は目にある物。目は芽に通じ「国土の芽(始原)にあたる

神の名は秘事です」という伝えのように思いました。なんとウイットに富んだ諺で

はありませんか。

*宇佐八幡宮に伝えられる放生会。

当ブログ2013年10月27日に宇佐八幡宮で行われる放生会の式次第を詳しく記し

ていますが、登場人物の傀儡子(あやつられるもの)が両手を振り上げて舞う姿は

宇佐八幡神によって滅ぼされた隼人(海人)が服従の誓いと共に、大和朝廷および

宇佐八幡神への讃え言を奏上する様子を再現しています。

舞をまう傀儡子はみな神様としてあつかわれ、上毛野の古表社と下毛野の古要社に

収められていますが放生会には和間浜まで船で運ばれ細男舞と相撲を奉納する儀式

を行います。

八幡古表社は中津市と川をへだてていて現在は福岡県の住所になっているそうですが

この由緒ある神社には地主神として住吉大神を西御殿にお祀りしています。八幡古表

社のホームページには住吉大神のご神像の写真が掲載されていました。

別名・御黒男神(おんくろうのかみ)と言われているそうですが、そのお姿はドラヴ

ィダ人を思わせる黒々とした肌の持ち主でした。

私が一番知りたいと思っていたお姿は現代人の容姿とは全く違うものでした。

「日本語の起源はタミル語」という大野晋博士の説はたぶん正しいのではないかと

思います。

を提唱しました。

日本には縄文時代にオーストロネシア語族の中のひとつと思われる四母音の

母音終わりの簡単な子音組織を持つ言語が行われていた。そこに紀元前数百年

の頃、南インドから稲作、金属器、機織りという当時の先端を行く強力な文明

を持つ人々が到来した。その文明は北九州から西日本を巻き込み、東日本へと

広まりそれにつれて言語も以前からの言語の発音や単語を土台として基礎語、

文法、五七五七七の歌の4形式を受け入れた。そこに成立した言語がヤマトコ

トバの体系であり、その文明が弥生時代を作った。(以下略)

私は大野晋著『日本語の起源』を再読してみてタミル語は日本語の基層語のひ

とつであろうと思いました。しかし日本語の祖語がタミル語であるとするには

現代日本人と現代タミル語の話者には容姿や血液型遺伝子の分析結果からみて

人種的な共通性がほとんどみられないのです。

タミル語を話す人々はインド亜大陸の先住民でインダス文明を開化させたドラ

ヴィダ族の一派で、現在は南インドのタミルナード州やスリランカの東部や北

部に多く居住していますが、ドラヴィダ族(タミル人)はネグリトの一種族で

肌の色が黒く、背は低いが、手足が長いという身体的な特徴があります。

ネグリトには他にインド洋の離島であるアンダマン諸島人やインドネシア、ミ

クロネシア、ポリネシアに居住しているアエタ族がおり染色体ハプログループ

k2b1-p378を60%保有し、ニューギニアに多いハプログループと祖を同じく

するもので出アフリカ後インドを経由して「南周り」で到達したオーストライ

ドの系統とされ、またフィリピンの先住民でルソン島東北部の山地や太平洋沿

岸に居住しサンバル語を話す人々は皮膚の色が黒く背の低い人の意味の「ママ

ヌア」と呼ばれています。

現代日本人の外見からみれば私達の祖先がドラヴィダ族(タミル人)であると

はとても思えません。ところがY染色体のDNĄ塩基配列のĄからRまで18種の

大分類のうちDグループ(東アジア全体に特有の存在であり、中央アジアや中東

北東インドなど東アジアに隣接する地域でも散発的に点在している。)を中国

アカデミーなどの遺伝学者6名が分析、解析した研究論文を日本の伊藤俊幸氏

が翻訳した『Y染色体D系統の分布の謎』(ネットで『Y染色体D系統の分布の

謎』と検索すると論文を読むことができます。)の中に日本の近隣にはないが

チベットとアンダマン島と日本人のみが高頻度を示す例があることを知りました。

「東アジアにおけるD系統の平均頻度は9.60%であるがチベット(41.3%)日

本(35.08%)アンダマン島(56.25%)が高い頻度を示す一方、ほかの東アジ

アの集団の頻度は希薄(5%未満)である。」とあり、このデータにドラヴィダ

族(タミル人)は無かったのですが、ドラヴィダ族と近縁と思われるアンダマン

諸島人あるいはタミル人がはるか昔の日本列島に到来し、定住しなければタミル

語が日本語の祖語にはなりえません。

はたしてその痕跡はあるでしょうか?

「肌の色が黒く、背が低く、手足の長い人」の痕跡を考古学的なものと、記紀の

記事、神社伝承、民間伝承などから探そうと思いをめぐらしている内に、これまで

縄文時代を全く意識してこなかったために考えが及ばなかった様々な記述の中に

縄文人の存在が隠されていたのではないか?そして隠さねばならない理由は弥生

時代以降に渡来してきた北方系の民族(我々の祖先)が異形の彼らを排除してし

まった歴史があったためでは?と気がつきました。

「タミルと日本の考古学的痕跡」は大野晋著『日本語の起源』の中に様々な痕跡

が記されていますので詳細ははぶいて目で見てご理解頂けるように写真を借用し

ます。

*南インドにも日本にも支石墓という共通の墓制がありました。

*壺がたの土器に小さな口がいくつもある子持ち壺。日本では使途不明でしたが

インドでは五面鼓という太鼓として今でも使用されています。

*甕棺墓は北九州の墓制のひとつで、遺跡から多数の甕棺に葬られた遺骨が発掘

されています。南インドでも甕棺を使用しています。

*発掘された縄文人の特徴は北方系の渡来人と比べると低身長であることが分か

っています。男性は150cm位、女性は140〜145cm位のようです。

*古代の海部は海に潜って漁をしていたので水圧で耳の内耳の骨が変形した人骨

があるが、九州のみではなく対岸の朝鮮半島の狗耶韓国?の人骨にも同じよう

な頭蓋骨が見つかり日本と伽耶地域には同じような種族がすんでいた可能性が

あるようです。

*南インドのコーサラ国の公主が伽耶の首露王に嫁いできたという伝承がありま

すが、コーサラ国の太陽の紋章と同じデザインの銅器が日本で71発掘されてお

り、その分布は佐賀県、熊本県、長崎県、福岡県、広島県、香川県、鳥取県、

奈良県、岐阜県、愛知県、長野県、群馬県、茨城県と広域にひろがりをみせて

います。

「記紀の伝承や神社の伝承に見え隠れする小人(背の低い人)の存在」

*土蜘蛛

記紀には「身短くして手足長し」と表現される土蜘蛛の記述があります。

古事記の神武記に土雲八十建が忍坂の大室にいて打ち殺され、日本書紀・景行

天皇記・神功摂政前記にも見えます。風土記では肥前、豊後、日向、摂津、越

後、常陸、陸奥など各地におり、土雲、都知久母、土蛛、土朱、土知朱と記さ

れており、大和朝廷に従わない先住者を蔑んで呼称したものと思われます。

「身短くして手足長し」縄文人はまさしくネグリトの特徴を持っていたようです。

*少彦名命(すくなひこなのみこと)

多くの古代文献に見える広い信仰圏を持つ神ですが、記紀の神話での活躍は

少ない。生成神・神産巣日神(かみむすびのかみ)の子で指の間から零れ落ち

たと記される小さな神であり、出雲の大巳貴神(大国主命)と共に国作りをし

た後に常世の国に去ったと伝えられる。出雲の大国主命は新治を開いて米(稲)

作りにより国土経営をしたと伝えられているが、少彦名命は石(いわ)に示現

する神として歌われ、粟茎に弾かれて淡島より常世国に至ったとされるので、

米作り以前の焼畑農業的な穀霊と考えられている。

巨石文化を持つインドから到来した縄文時代の神であった可能性が濃厚です。

*安曇磯良(あづみのいそら)

以前真弓常忠著『大嘗祭の世界』を読んだときに、民族の始原を語る神楽を

始める前に、安曇氏の祖とする安曇磯良を呼び出す「阿知女作法(あちめさほう)」

を行うという記述があり、平安時代には民族の始原に海人の安曇氏を比定していた

事が心に残りました。

安曇磯良とは『八幡愚童訓』や『太平記』に記されている安曇氏の祖神ですが

神功皇后三韓遠征に際して神々が軍議に集まった時に遅れて現れて、永年海底に

住んでカキやヒシにとりつかれて醜い顔になっているのを恥じて浄衣の袖で顔を

隠して青農(細男・才男)を舞ったと伝えられています。

神功皇后の時代に永年海に住んで醜いほどカキやヒシが付いていたとすれば、相

当古い年代に存在していたことになり、縄文時代を想定できそうです。

この神の姿を描くときには顔に白い布が置かれ表情は見えませんが、後代の記紀

には鯨面(入れ墨)をしている記述があり、異形の相であったことは確かでしょう。

ただ鯨のように黒い肌であったかはわかりません。

群馬県、栃木県、茨城県、千葉県から発掘された古墳時代の埴輪には身の丈が立

派な首長の傍らに身長が小さく入れ墨をほどこした馬曳きと思われる人物が馬の

埴輪と並んで配置されています。縄文人が騎馬系渡来人の元に隷属していった

様子がうかがえます。

*摂津・西宮神社の逆さ門松

当ブログの2013年9月から11月かけて5回ほど安曇磯良に関連した記事を掲載

していますが、2013年11月17日の「秘事は睫毛」という諺についての謎解きに

摂津・西宮神社の十日戎(えびす)の宵宮に行われる正月の門松の枝を逆さに付け

替える風習があることを知りその訳を知りたいと思いました。

西宮神社は九州の宇佐八幡宮に隷属し畿内に移り住んだ海人族・傀儡子の一大拠点

ですが、この社の主祭神は西宮大神とされ実体は不明ですが、中世以来えびす神と

して信仰を集めていることから海神(綿津見神)つまり安曇磯良を指していると考

えられています。

門松をなぜ逆さに吊るすのか?その答えは「(正月があけて宇佐からお帰りになる

大神さまは)背が小さいので目を傷めないように逆さに吊るす。」と言い伝えられ

ているようです。

「秘事は睫毛」の諺の睫毛は目にある物。目は芽に通じ「国土の芽(始原)にあたる

神の名は秘事です」という伝えのように思いました。なんとウイットに富んだ諺で

はありませんか。

*宇佐八幡宮に伝えられる放生会。

当ブログ2013年10月27日に宇佐八幡宮で行われる放生会の式次第を詳しく記し

ていますが、登場人物の傀儡子(あやつられるもの)が両手を振り上げて舞う姿は

宇佐八幡神によって滅ぼされた隼人(海人)が服従の誓いと共に、大和朝廷および

宇佐八幡神への讃え言を奏上する様子を再現しています。

舞をまう傀儡子はみな神様としてあつかわれ、上毛野の古表社と下毛野の古要社に

収められていますが放生会には和間浜まで船で運ばれ細男舞と相撲を奉納する儀式

を行います。

八幡古表社は中津市と川をへだてていて現在は福岡県の住所になっているそうですが

この由緒ある神社には地主神として住吉大神を西御殿にお祀りしています。八幡古表

社のホームページには住吉大神のご神像の写真が掲載されていました。

別名・御黒男神(おんくろうのかみ)と言われているそうですが、そのお姿はドラヴ

ィダ人を思わせる黒々とした肌の持ち主でした。

私が一番知りたいと思っていたお姿は現代人の容姿とは全く違うものでした。

「日本語の起源はタミル語」という大野晋博士の説はたぶん正しいのではないかと

思います。