私がこのブログを始めるキッカケとなったのは万葉集中の山上憶良詠・秋の七草歌「萩の花 尾花 葛花

撫子の花 女郎花 藤袴 朝顔の花」の七種の花は奈良時代に秋津島(日本国が誕生するまでの日本列島の

呼称)に住まう人々の民族の出自を花の名前に仮託して詠んだ暗号歌であろうと気づき、以来その謎解きを

30年続けてきた。

最近の謎解きに登場している火明命(尾張氏海部氏の祖。饒速日命とも言う)は秋の七草中の<尾花>にか

かわっていると解いてをり、何故なら尾花とは薄の別名だが、カヤ(茅・菅 )とも呼称される。

万葉集の後、10世紀に編まれた<古今和歌集>には<三木山鳥>と称される和歌の解釈に関わると伝えられ

る秘伝があり、その中の<をがたまの木>は<雄が珠の木>で<榧(かや)の木>と解いた。

ふたつの<かや>から導いたのは<伽耶>、1世紀頃から532年頃まで朝鮮半島にあった国名である。

また、榧の実から採れる油が灯明(火明かり)に用いられていた事から<火明命>を導き出すものと予測し

た。

日本古代史において火明命が秋津洲へ降臨し、尾張氏や物部氏等の祖先となった事は周知のことだが、歴

史に登場するまでの過程は不明であり、火明命隠しが行われているとの見解を唱える人は多い。

最近のブログで取り上げた丹後の籠神社は現在火明命の子孫である海部氏が祭主であるが、奥宮として眞名

井神社があり、祀られていたのは大元神(国常神)という日本列島の初源の神であった。

私はこの奥宮が丹後の秘密を探る入口かもしれないと思った。

幸いにも籠神社には『海部氏勘注系図』が秘蔵されていた。

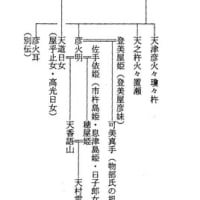

この系図を見ると、出雲の大己貴命は宗像三女神のひとり、多岐津姫と結婚して天道日女が生まれる。

天道日女は彦火明(火明命)と結婚して天香語山(尾張氏・海部氏の祖)が生まれる。

また、宗像三女神のひとりの市杵島姫(佐手依姫)も火明命の妃となり穂屋姫が生まれる、

さらに天香語山と穂屋姫が結婚して<天村雲(あめのむらくも)>が生まれる。

また火明命の家臣であったが殺されたとされるトミ彦の妹・登美屋姫も火明命の妃となり可美麻手(うまし

まで)が生まれ、物部氏の祖となる。

この系図が真実であるなら日本列島の原初の国・出雲の王者が天下ってきた火明命に出雲の王の娘をはじめ妻

の姉妹まで嫁がせるのは異常ではないか?また信頼してきた家臣を殺しその妹を取り上げ妻とするだろうか?

記紀では国譲りという表現をしているが、出雲一族の女性たちをとりあげ貢上させたように見える。

つまり<出雲は火明命に滅ぼされたのではないか?>

このようなストーリーは成立するか?記憶をたぐると一冊の本が思い浮かんだ。

初版は1980年にだされた吉田大洋著『謎の出雲帝国』(株)徳間書店

吉田大洋氏が、出雲王朝の語り部として先祖から口伝されてきた出雲王朝の真実を、子孫である富當雄氏に

取材してストーリーを展開した衝撃的な本であった。

『謎の出雲帝国』には出雲王家が滅びるシーンがどのようにえがかれているか探してみたら40ページに

以下の文章があった。

「天孫族ー出雲神族 血みどろの戦いー

国ゆずりは、天孫族と出雲神族との血みどろの戦いの中で行われた。

オオクニヌシ以下、コトシロヌシなどの武将も殺された。」

(これらは富家の伝承とほぼ一致するのである。)

それを「話し合いによる制圧」としたのは「言向和平(ことむけやはし)」を漢文調で読んだからにほか

ならない。「言向和平」をシュメール語で読むと、kud (コト)mug(ムケ)ia(ヤ)gish(ハシ) となり

「男根(gish)で女陰(mug)を犯し(ia)万事を始末する(kud)」という意味になる。

異民族を征服するには、この方法が一番なのだ。抵抗する男子は殺し、生け捕った者は奴隷として使い、

残った婦女子は妻妾として、自分たちの子をうませる。」

上記の記述は海部氏勘注系図の出雲王家の女性たちは勝者への服属の証として婚姻関係を強いられ、生ま

れた子供たちによる新王朝が誕生した事を物語っている。

海部氏の系図は籠神社の秘伝であったが京都府の高校教師であった金久余市氏 が、系図を書写し、昭和58

(1983)年に『古代海部氏の系図』(学生社)を出版した事によって始めて世間に知られるようになった。

『謎の出雲帝国』は1980年に出版されており吉田大洋氏は「海部氏勘注系図」の存在を知らなかったはず

であり富氏の証言の信頼性は高まる。そして私の推理や直感も的を得た発言であった。

出雲王朝の末裔という富當雄氏は「出雲の国は<天穂日命>に滅ぼされた」と証言しているが

<天穂日命>とは<天降って来た 伽耶の 王>つまり<天火明命>を指していたのでした。

草野 俊子